はじめに【無常という感覚】

天災を目の前にしたとき、人は自分の無力さを知り、絶望してしまいます。そして、無常観といったものに囚われてしまいます。

無常といえば『平家物語』の冒頭に登場する「諸行無常」が有名ですが、この物語のテーマは世のはかなさです。鴨長明の『方丈記』もまた然りです。

鴨長明が『方丈記』に記した大地震と人々の薄れゆく記憶

普段、わたし達が何気なく使っている “ 無常 ” という感覚。果たしてその感覚はどのようにして日本人の身体に宿していったのか、考えていきたいと思います。

無常(むじょう)

出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

仏教用語。万物が生滅変化し,常住でないことをいう。

「諸行無常」と用いて,三法印の一つ。一般的には,常のないこと,定まりのないことを意味し,「無常の風」などと用いて,人生のはかないことをいう。

日本人の無常観【吉田松陰が『留魂録』に込めた想いとは】

日本人の無常観について

日本人の無常観を考えるうえで、「天災は忘れたころにやってくる」――この言葉で知られる物理学者・寺田寅彦のエッセイ『日本人の自然観』について触れなければなりません。このエッセイには「天然の無常」という言葉が登場します。

要するに、「西ヨーロッパは天災が少なく、とても安定している。それに対して日本の自然というものは、ものすごく不安定なのだ」と。このことは、日本列島に住む者なら、誰もが痛感していることでしょう。

そして、日本人特有の無常観がどのようにして形成されていったのか、以下のように分析しています。

寺田寅彦『日本人の自然観』日本人の精神生活から抜粋

寺田寅彦

―原文通り―

単調で荒涼な砂漠の国には一神教が生まれると言った人があった。日本のような多彩にして変幻きわまりなき自然をもつ国で八百万の神々が生まれ崇拝され続けて来たのは当然のことであろう。

山も川も木も一つ一つが神であり人でもあるのである。それをあがめそれに従うことによってのみ生活生命が保証されるからである。また一方地形の影響で住民の定住性土着性が決定された結果は至るところの集落に鎮守の社を建てさせた。これも日本の特色である。

仏教が遠い土地から移植されてそれが土着し発育し持続したのはやはりその教義の含有するいろいろの因子が日本の風土に適応したためでなければなるまい。思うに仏教の根底にある無常観が日本人のおのずからな自然観と相調和するところのあるのもその一つの因子ではないかと思うのである。

鴨長明の方丈記を引用するまでもなく地震や風水の災禍の頻繁でしかも全く予測し難い国 土に住むものにとっては “ 天然の無常 ” は遠い遠い祖先からの遺伝的記憶となって五臓六腑にしみ渡っているからである。

青空文庫 『日本人の自然観』 寺田寅彦

https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2510_13846.html

.jpg)

つまり、縄文以来の「天然の無常」という感覚が、伝来してきた仏教の「無常」と調和し、日本人独特の “ 無常観 ” を形成させ、遺伝的記憶として受け継がれていると寺田は述べています。

そして、その遺伝的記憶は後の世、幕末の志士たちの死生観にも表れています。

寺田寅彦(てらだとらひこ)1878‐1935(明治11‐昭和10)

出典:株式会社平凡社世界大百科事典 第2版

物理学者,随筆家。東京生れ。幼時を父の郷里の高知ですごす。五高在学中に田丸卓郎(1872‐1932)によって自然科学への眼を開かれる。1903年東京帝国大学理科大学卒業。09年東大助教授となり,この年より11年までドイツへ留学。

16年教授。理化学研究所,東大航空研究所,地震研究所などにおいて実験物理学,地球物理学の研究にしたがい,各分野に独創的な業績をのこした。X線による結晶構造解析(ラウエ斑点)の開拓的な研究は著名で,17年学士院恩賜賞受賞。

吉田松陰とは?

吉田松陰

吉田松陰は、幕末期の長州藩士、思想家、教育者(山鹿流兵学師範)です。

幼名は大次郎・寅次郎・寅之助、名は矩方、号は、二十一回猛士といいます。

文政13年(1830年)8月4日(西曆9月20日)、長州藩士・杉百合之助の次男として生まれ、幼くして、叔父で山鹿流兵学師範である吉田大助の養子となります。少年時代、叔父の玉木文之進や兵学者・山田宇右衛門などから兵学を学びます。

11歳のとき、藩主・毛利敬親の前で『武教全書』を講義し、その才能が認められます。21歳のとき、兵学を学ぶために江戸にでます。そこで、佐久間象山、安積艮斎らに師事します。

嘉永5年(1852年)、22歳のとき、宮部鼎蔵らと東北視察を計画しますが、藩府の許可を得ない無届出奔であったため、帰藩時には、脱藩の罪を問われ、士籍と禄高を没収されます。しかし、藩主敬親の特別の計らいにより、10年の諸国遊学が許されます。

安政1年(1854年)、浦賀に再度来航したアメリカ軍艦に乗り込み、金子重之助とともに海外渡航を企てるが失敗し、幕府に自首します。このため、江戸伝馬町の獄舎に投獄され、後に、長州に搬送され、野山獄に幽囚されます。

安政4年(1857年)、出牢した松陰は、杉家の敷地に松下村塾を開塾します。この松下村塾において、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋、吉田稔麿、入江九一、前原一誠、品川弥二郎、山田顕義、野村靖、渡辺蒿蔵、河北義次郎などの面々を教育していきます。

29歳のとき、松陰は同志17名と血盟し、老中。間部詮勝の要撃策を企図します。この計画は未遂に終わりましたが、藩府は松陰を危険人物視して、再度、野山獄に幽囚されてしまいます。

安政6年(1859年)、安政の大獄に連座し、江戸に檻送されて、伝馬町牢屋敷に投獄されます。同年(安政6)10月27日、伝馬町の獄で刑死します。(享年30歳)

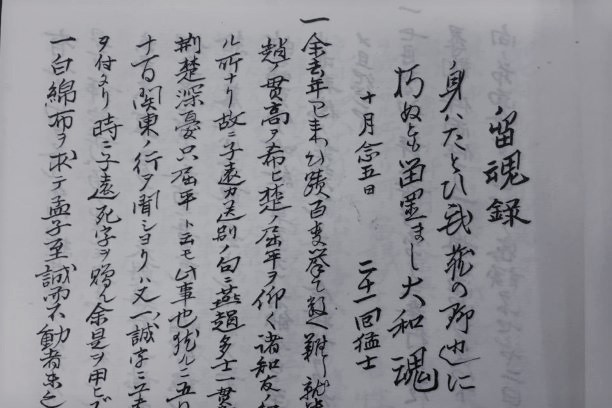

『留魂録(りゅうこんろく)』とは?

吉田松陰が江戸獄(小伝馬町)で刑死する前日、安政6年(1859年)10月25から26日にかけて、獄中で松下村塾の門下生などに充てて書かれた遺言書です。[全十六章]

江戸伝馬町処刑場跡

『留魂録』に綴られた無常観

吉田松陰は、自分の命(当時二十九歳くらいの年齢)は、こんなに若くして死んでも、人間の一生には、春夏秋冬があるのだといい、いくら年をとって死んでもそれは同じで、四時の循環、人生の節目が、きちんとあるのだと言っています。

これは、松陰が江戸獄で刑死する前日、『留魂録』に書き残したもので、そこにはまさに人生の “ 無常観 ” が書き綴られています。

『留魂録』からの抜粋

―原文通り―

今日死を決するの安心は四時の循環に於て得る所あり。蓋し彼の禾稼を見るに、春種し、夏苗し、秋苅り、冬蔵す。

秋冬に至れば人皆其の歳功の成るを悦び、酒を造り醴を為り、村野歓声あり。未だ曾て西成に臨んで歳功の終るを哀しむものを聞かず。

吾れ行年三十、一事成ることなくして死して禾稼の未だ秀でず実らざるに似たれば惜しむべきに似たり。然れども義卿の身を以て云へば、是れ亦秀実の時なり。何ぞ必ずしも哀しまん。

何となれば人寿は定りなし、禾稼の必ず四時を経る如きに非ず。十歳にして死する者は十歳中自ら四時あり。二十は自ら二十の四時あり。三十は自ら三十の四時あり。

五十、百は自ら五十、百の四時あり。十歳を以て短しとするは蟪蛄をして霊椿たらしめんと欲するなり。百歳を以て長しとするは霊椿を蟪蛄たらしめんと欲するなり。斉しく命に達せずとす。

[現代語訳]

今日、私が死を覚悟して平穏な心境でいられるのは、春夏秋冬の四季の循環について悟るところあるからである。つまり、農事では春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り取り、冬にそれを貯蔵する。

秋、冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒をつくり、甘酒をつくって、村々に歓声が満ち溢れる。未だかって、この収穫期を迎えて、その年の労働が終わったのを悲しむ者がいるのを私は聞いたことがない。

私は現在三十歳。いまだ事を成就させることなく死のうとしている。農事に例えれば未だ実らず収穫せぬままに似ているから、そういう意味では生を惜しむべきなのかもしれない。だが、私自身についていえば、私なりの花が咲き実りを迎えたときなのだと思う。そう考えると必ずしも悲しむことではない。なぜなら、人の寿命はそれぞれ違い定まりがない。農事は四季を巡って営まれるが、人の寿命はそのようなものではないのだ。

しかしながら、人にはそれぞれに相応しい春夏秋冬があると言えるだろう。十歳にして死ぬものには十歳の中に自ずからの四季がある。二十歳には二十歳の四季が、三十歳には三十歳の四季がある。

五十歳には五十歳の、百歳には百歳の四季がある。十歳をもって短いというのは、夏蝉のはかなき命を長寿の霊木の如く命を長らせようと願うのに等しい。百歳をもって長いというのも長寿の霊椿を蟪蛄の如く短命にしようとするようなことで、いずれも天寿に達することにはならない。

青空文庫 『留魂録』 吉田松陰

https://www.aozora.gr.jp/cards/001741/files/55749_62874.html

禾稼(かか)とは?

出典:精選版 日本国語大辞典精選版

〘名〙 (「禾」は穀類の総称。「稼」はとり入れた穀類をいう) 穀物。

※続日本紀‐大宝二年(702)三月壬申「因幡。伯耆。隠伎三国。蝗損二禾稼一」 〔詩経‐豳風・七月〕

蟪蛄(けいこ)とは?

出典:精選版 日本国語大辞典精選版

〘名〙 ツクツクボウシをいう。夏だけ生存して春や秋を知らないところから、短命のたとえとする。

※光悦本謡曲・槿(1503頃)「朝茵は晦朔をしらず。けいこは春秋をごぜず」

松陰神社(東京都世田谷区)

あとがき【現代にも漂う無常観】

寺田寅彦が言った「天然の無常」は、現代のわたし達にも受け継がれています。

自然の不安定さ――つまり、地震・津波・台風・洪水、そして火山の噴火は、千年、いや二千年の長期にわたって続いてきた自然条件なのです。

そんな自然が猛威をふるうとき、日本人は、その驚異の前に屈服するしかありませんでした。ただただ、じっと耐え凌いでいるだけです。もはや最初から、自然に反逆するのを諦めているかのように。まさに「天然の無常」という感覚です。

しかし、それと引き換えに、風情あふれる四季や、自然からの恵み、そして何よりもかけがえのない「優しい心」を手に入れました。それは吉田松陰の辞世の句にもあらわれています。

「親思ふ こころにまさる親ごころ けふの音づれ何ときくらん」

コメント