はじめに【『断腸亭日乗』を読んで】

少し前に、初めて永井荷風の『断腸亭日乗』を読んでみました。とは言っても、関心のある箇所を抜き出しただけで、まだ全体の五分の一にも満たない文量ですが。

実をいうと、前々から興味はあったのですが、いかんせん難しいとの評判で、ずっと尻込みをしていました。

それが読んで見ると、思っていたよりも分かりやすく、しかもその時代の世相が詳しく描かれていて、ついつい夢中になり、(もっと早く読んでおけば)と、後悔をしています。

そこで、永井荷風の作品を読みながら、彼の日記を見るという、何やらのぞき見をするような変な快感に陥るといった……まあ、そのことはさておき、そんな小説の楽しみ方をしています。

永井荷風『にぎり飯』あらすじ【日記『断腸亭日乗』を読んで!】

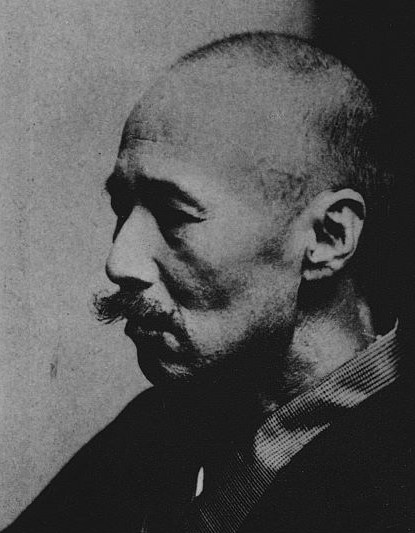

永井荷風(ながいかふう)とは?

永井荷風(本名壮吉)は、明治から昭和にかけて活躍した小説家・随筆家です。(1879‐1959)

荷風は、東京都小石川区金富町((現文京区春日)にて、内務省に勤める久一郎の長男として生まれます。高商付属外国語学校清語科(現 東京外国語大学)に進学しますが、中退します。

若い頃より文学の道を志していた永井は、小説家の広津柳浪や福地源一郎に弟子入りをし、明治35(1902)年に、小説『地獄の花』を発表し、森鴎外に絶賛されます。

森鴎外『舞姫』あらすじと解説【立身出世と恋愛どっちを選ぶ?】

森鴎外『阿部一族』あらすじと解説【情けは情け、義は義!!】

その後、アメリカ・フランスの外遊期間を経て、『あめりか物語』『ふらんす物語』(発売禁止)を発表し、文名を高めます。明治43(1910)年、慶応大学教授となり、雑誌『三田文学』を創刊します。

この頃より、花柳界に入り浸るようになり、『腕くらべ』『つゆのあとさき』などを著すようになります。昭和27(1952)年には文化勲章を受章します。昭和34(1959)年、は胃潰瘍の吐血により、窒息死してしまいます。(享年79歳)

永井荷風

永井荷風『羊羹』あらすじと解説【昔からの富裕層は今も富裕層!】

『にぎり飯』あらすじ(ネタバレ注意!)

昭和二十年三月九日、深川に住む荒物屋の佐藤は、大空襲による混乱のなかで、一緒に逃げたはずの女房子供の姿を見失ってしまいます。佐藤は声の限りに名前を叫び続けました。

けれども、人混みに揉まれ、自分自身が今やどこにいるのかさえ分かりません。一歩も踏み出せないくらい疲れきったとき、初めて自分のいる場所を知ったのです。

―――その場所は荒川の放水路堤防でした。

堤防の上には大勢の避難者が集まっていました。怪我人の介抱をしている人もいます。

喧騒のなか、子供の泣き声が聞こえてくるたびに、佐藤は、(もしや途中ではぐれた女房と赤ん坊の声かも)と思い、その方向に歩き出します。けれどもそれは、ただの願望でしかありませんでした。

避難者の群れはどこからともなく現れ、増え続ける一方でしたが、佐藤の見知った顔はひとりも見えません。たまらなく喉の渇きを覚えた佐藤は、水際まで歩いて行って喉を潤すと、その場に寝転んでしまいます。

すると、すぐ傍に、若いおかみさんが、四、五歳の女の子を連れてしゃがみ込んでいました。そのおかみさんも夫とはぐれ、途方に暮れている様子です。佐藤はおかみさんに今後のことを助言し、一緒に炊き出しの、にぎり飯を分け合ったのでした。

佐藤は、市川で竹細工の卸売りをしている知人を頼り、その商売を手伝うようになります。時々東京にも売りに行き、その都度、女房子供の生死を調べたのですが、何の手がかりも得られません。

ある日のことです。いつものように東京にでかけた佐藤は、焼き出されたとき、一緒に炊き出しのにぎり飯を食べて、そのまま別れたおかみさんと再会をします。おかみさんは佐藤と同じで、行商をしていると言います。

そのまま二人は話しながら、焼け残った町々を行商して歩きました。それが案外よく売れて、売り物も残りわずかとなります。二人はまた揃って、携帯している、にぎり飯を頬張りました。

おかみさんは佐藤に、小女子魚の佃煮を分けてあげます。佐藤もまた、煮豆をお返しにあげます。女房子供をなくしてから(こんなに楽しい食事をしたことがない)と思うと、佐藤は、無暗に嬉しい心持になっていきます。

そこで佐藤は、「あの朝一緒に炊き出しを食べたのも不思議な縁。どうです。わたしと一緒になって見ませんか。」と、思い切った提案をします。おかみさんもそれを承諾します。おかみさんの名前は千代子といいました。

戦争が終わると、佐藤と千代子は、市川駅の前通りでおでん屋を始めます。場所が良かったということもあり、おでん屋は繁盛します。その翌年のことでした。―――女連れの男が客としてやって来ます。

男はコップ酒を飲みながら、なにやら小声で女と話しています。そのとき、子供を寝かしつけた千代子が店の手伝いに現れます。男と千代子は顔を見合わせます。すると、男はそそくさと勘定を払い、女の腕を掴んで、出て行ってしまいました。

そうです。その男は、―――今の今まで亡くなったと思っていた、千代子の夫だったのです。佐藤と千代子はまだ籍が入っていません。けれども、千代子は新たな生命を宿していました。

二人は、前の夫からの申し出を退ける方法として、一日も早く籍を入れられるよう、あれこれと思案しました。ところが、その男は姿を見せません。一ヶ月経っても二度とその姿を見せませんでした。

ある日、買い出しに行った佐藤が帰ってきてこんな話をします。

「売春宿の近くでいつかの女が洗濯をしていて、おやっと思って見ると、旦那は店口で溝板か何かを直していたっけ。」

―以下原文通り―

「あなた。上つて見て。」

「突留めるところまで、やつて見なけれア分らないと思つたからよ。みんなお前の為だ。お茶代一ぱい、七十円取られた。」

千代子は焼餅もやかず、あくる日は早速法華経寺へお礼参に出かけた。

青空文庫 『にぎり飯』 永井荷風

https://www.aozora.gr.jp/cards/001341/files/51972_42199.html

物語の背景【『断腸亭日乗』から】

昭和19(1944)年11月24日から昭和20(1945)年8月15日まで、東京都はなんと、106回もの空襲を受けます。特に昭和20(1945)年3月10日、4月13日、4月15日、5月24日未明、5月25日~26日の5回は大規模なものでした。

永井荷風は、昭和20(1945)年3月9日から10日未明にかけての空襲で、自宅を焼失し、おびただしい蔵書を失ってしまいます。日記にはこのときの様子が詳細に描かれています。

昭和二十年。三月九日。天気快晴。夜半空襲あり。

翌暁四時わが偏奇館焼亡す。火は初長垂坂中ほどより起り西北の風にあふられ忽市兵衛町二丁目表通りに延焼す。

余は枕元の窓火光を受けてあかるくなり隣人の叫ぶ声のたゞならぬに驚き日誌及草稿を入れたる手革包を提げて庭に出でたり。谷町辺にも火の手の上るを見る。また遠く北方の空にも火光の反映するあり。火星は烈風に舞ひ粉々として庭上に落つ。

余は四方を願望し到底禍を免るゝこと能わざるべきを思ひ、早くも立迷ふ烟の中を表道に走出で、木戸氏が三田聖坂の邸に行かむと角の交番にて俄善坊より飯倉へ出る道の通行し得べきや否やを問ふに、仙石山神谷町辺焼けつゝあれば行くこと難かるべしと言ふ。

[永井荷風『断腸亭日乗』昭和二十年。三月九日。]

この後、荷風は火炎の下、老人の手を引いている女児を溜池方面に逃げさせます。そして、二十六年間過ごした屋敷が燃え落ちるのを見届けたいという強い衝動を覚えて、再び自宅に立ち戻ります。

余は五六歩横町に進入りしが洋人の家の樫の木と余が庭の椎の大木炎々として燃上り黒烟風に渦巻き吹つけ来るに辟易し、近づきて家屋の焼け倒るるを見定ること能はず。

唯火焔の更に一段烈しく空に上るを見たるのみ。これ 偏奇館楼上少からぬ蔵書 の一時に燃るがためと知られたり。

[永井荷風『断腸亭日乗』昭和二十年。三月九日。]

永井荷風はその後、避難先の中野区で、再び罹災します。それから岡山に疎開しましたが、その地でまたもや空襲に遭います。

短編小説『にぎり飯』はこのような経験をもとに描かれています。

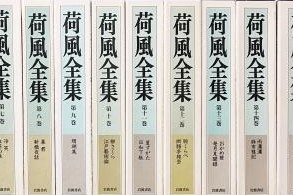

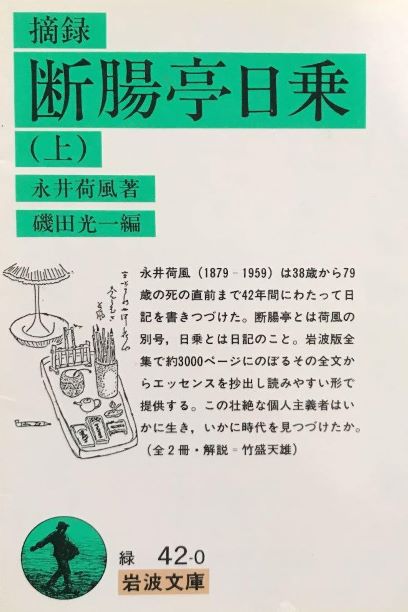

『断腸亭日乗(だんちょうていにちじょう)』とは?

『断腸亭日乗』とは、永井荷風の日記のことです。

大正6(1917)年9月16日から、死の前日の昭和34(1959)年4月29日におよぶ、42年間の記録です。

簡潔な行動記録の中に季節感をとらえた記述があり、世相、風俗、時局についての観察や批判が語られています。

特に東京大空襲に始まる罹災日記は、文学者の記録というだけではなく、国民的体験を写し残したものといわれ、読み物としても、近代史の資料としても、荷風最大の傑作とする見方もあります。

あとがき【『にぎり飯』の感想を交えて】

ひもじいときに口にする食事はどんな高級料理よりも美味しく感じます。

不安で心細いときにかけられた言葉は偉人の名言にも勝ります。

そして、絶望のなかでのめぐり逢いは運命のようなものを抱いてしまいます。

『にぎり飯』の登場人物、佐藤と千代子は、出会うべくして出会ったのだと思います。これはあくまで、一読者としての感想です。そして、生き別れた夫との再会、その後の結末もわたしの願望どおりの展開でした。

そこには、いかにして読者を裏切るかといった打算的な部分は見当たりません。勿論そこに、物足りなさを感じる読者もいるでしょう。しかし、時代背景を考えると、これ以上ない結末です。

きっとあの時代の読者は『にぎり飯』を食べたときに、少なからず希望を抱いたはずなのですから。

コメント

そうですね。モーパッサンならもうひとひねりして、悲劇的な結末にしたかもわかりませんが、事実そういうことが多かっただけに、小説のなかでは千代子と佐藤の幸せを祈ったのかもしれません。

世間では皮肉屋の変人とみられてきた荷風の本当の優しい思いが出ています。それも同じく震災・空襲を経験した者同士の惻隠の情からでしょうか。田宮虎彦の「白銀心中」という名作があり、いまも読むひとの胸をうちますが、この小編もほのぼのとしてこの若夫婦の幸せを願っている心情がうかがえます。

ロシアのウクライナ侵攻のいま、またこういう悲劇がたくさんうまれるでしょうね。

何もできないのですが。

コメントありがとうございます。

なぜ悲劇は繰り返されるのでしょうね。胸が痛むばかりです。同じで平和を祈ることしかできない自分が歯がゆいです。