はじめに【東日本大震災から十年】

東日本大震災から十年が経とうとしています。実際に被災された方、特に遺族や行方不明者家族、そして友人など、大切な人の命を奪われた方々にとっては、言い知れぬ悪夢のような十年間だったと思います。

この十年のあいだ、他にも、熊本地震を始めとした多くの災害が我が国を襲いました。日本列島のもっている自然的諸性質を鑑みると、もしかしたら、これらの自然災害は受け入れるしかないのかもしれません。

それでも、生かされたものの使命として、防災意識だけは忘れずに、後世へと伝えていくべきでしょう。防災については、災害時の備え!【如何にして高齢の家族と自分を守るのか?】に書いていますので参考にして下さい。

とは、思っていても、人間の記憶というものは上書きされていくものです。つまり、忘れぬためには努力が必要なのです。この人間の “ 薄れゆく記憶 ” については、中世の随筆家、鴨長明も『方丈記』に記しています。

鴨長明が『方丈記』に記した大地震と人々の薄れゆく記憶

鴨長明(かものちょうめい)とは?

鴨長明は、平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての歌人、随筆家です。(1155?-1216)

賀茂御祖神社(下鴨神社)の禰宜、鴨長継の次男として京都に生まれます。応保元年(1161年)従五位下に叙せられますが、父・長継が没した後は後ろ盾を失い、跡目争いに敗北してしまいます。

琵琶を中原有安に、和歌を俊恵に学び、その才能は多才であったため、後鳥羽上皇の和歌所設置のときには、寄人に選ばれます。

元久元年(1204年)、かねてより望んでいた河合神社の禰宜の職に欠員が生じたことから長明は就任を望み、後鳥羽院から推挙の内意も得ます。

しかし、同族の鴨祐兼の反対もあり実現しませんでした。これを機に、50歳のときに出家をします。法名を蓮胤と号し、日野の外山に隠棲しました。

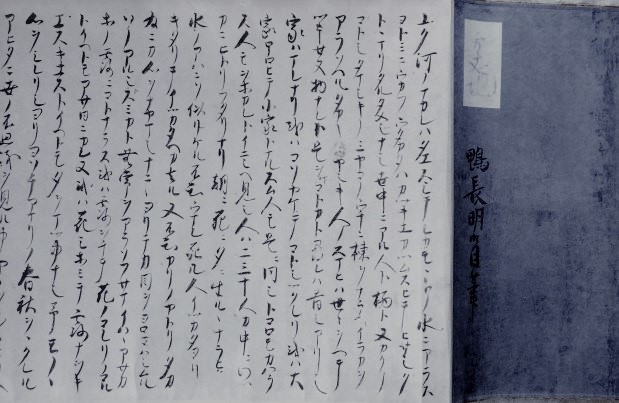

建暦2年(1212年)に成立した『方丈記』は、日本の三大随筆のひとつとして有名ですが、他にも歌論書『無名抄』、説話集『発心集』、歌集として『鴨長明集』といった作品が残されています。

『方丈記(ほうじょうき)』とは?

『方丈記』とは、鴨長明による鎌倉時代の随筆です。日本中世文学の代表的な随筆とされ、『徒然草』、『枕草子』とならぶ「古典日本三大随筆」に数えられています。

鴨長明は晩年、京の郊外・日野山(日野岳、京都市伏見区日野)に一丈四方(方丈)の小庵をむすび隠棲しましたが、庵に住みつつ当時の世間を観察し、書き記した記録であることから、自ら『方丈記』と名付けました。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」の書き出し文は有名ですが、仏教的な無常観と深い自照性をもち、隠者文学の代表とされ、その文章は和漢混淆文の完成形とも評価されています。下賀茂神社.jpg)

方丈庵(復元)下賀茂神社

文治地震(ぶんじじしん)について

文治地震は元暦2年7月9日(1185年8月6日)の正午頃に日本で発生した大地震のことです。この地震は元暦年間に発生しましたが、この天変地異により、翌月の8月14日に文治に改元されたことから、一般的に文治地震と呼ばれることが多いようです。

震源地については、京都南部付近(琵琶湖西岸)の直下型地震、もしくは南海地震などの諸説があります。壇ノ浦の戦いの約4ヶ月後に発生し、記述として『平家物語』や『方丈記』、また、他の多くの書物でも見られます。

特に京都での被害が著しかったようで、『醍醐雑事記』には白河辺りの諸御願寺や京中の殿屋などで九重塔や九輪などが大破した様子が記され、また、『吉記』には白河の法勝寺で金堂廻廓、鐘楼、阿弥陀堂および九重塔などが破損した被害が記述されています。

『山槐記』には、遠国においても被害が発生し津波があったと記されていて、文治地震がかなり大きな地震であったことを容易に想像できます。

『方丈記』文治地震の記述

元暦二年のころ、おほなゐふること侍りき。そのさまよのつねならず。山くづれて川を埋み、海かたぶきて陸をひたせり。土さけて水わきあがり、いはほわれて谷にまろび入り、なぎさこぐふねは浪にただよひ、道ゆく駒は足のたちどをまどはせり。

[現代語訳]

元暦二年のころであろうか、ものすごく大地が揺れることがありました。その様子は普通ではない。山は崩れて川を埋め、海は傾いて陸地を水浸しにいた。地面は裂けて水が湧き出し、岩は割れて谷に転がりこむ。海岸近くを漕いでいる船は、波に漂い、道を行く馬は、足の踏み場をまごつかせる。

地震のとき鴨長明は、京都にいたと思われますが、ここに津波の記述があります。

前項の文治地震について書いたように『山槐記』には遠国で津波があったことが書かれています。また、同書では琵琶湖の水位異常も書かれていて、『方丈記』の津波が、どこの地域を指しているのかについては研究者の意見が分かれるところです。

いはむや都のほとりには、在々所々堂舍廟塔、一つとして全からず。或はくづれ、或はたふれたる間、塵灰立ちあがりて盛なる煙のごとし。地のふるひ家のやぶるる音、いかづちにことならず。家の中に居れば忽にうちひしげなむとす。はしり出づればまた地われさく。羽なければ空へもあがるべからず。龍ならねば雲にのぼらむこと難し。おそれの中におそるべかりけるは、ただ地震なりけるとぞ覺え侍りし。

[現代語訳]

京都の郊外では、あちらこちらで、神社仏閣の建物が、一つとして完全なものはない。あるものは崩れ、あるものは倒れてしまった。塵や灰が立ち上り、盛んに上がる煙のようである。地面が動き、家が破壊される音は、雷と異ならない。家の中にいれば、すぐに押しつぶされそうになる。走り出せば、地面が割れ、裂ける。羽がないので、空を飛ぶこともできない。龍であるなら雲にも乗ろう。恐ろしいものの中で、特に恐れなければならないものは、地震なのだと思われました。

神社仏閣の倒壊はもとより「走り出せば、地面が割れ、裂ける。」の記述は、まさに文治地震の大きさを物語っています。そして、鴨長明は地震への恐怖を素直に訴えています。

かくおびただしくふることはしばしにて止みにしかども、そのなごりしばしば絶えず。よのつねにおどろくほどの地震、二三十度ふらぬ日はなし。十日廿日過ぎにしかば、やうやうまどほになりて、或は四五度、二三度、もしは一日まぜ、二三日に一度など、大かたそのなごり、三月ばかりや侍りけむ。

[現代語訳]

このようにひどく揺れることは、しばらくして止んだけれど、その余震は、しばらくの間は絶えない。世間で一般的には驚く程の地震が二、三十度揺れない日はない。十日、二十日過ぎてしまうと、だんだん間隔があいて、あるいは一日に四、五度、二、三度、または一日おき、二、三日に一度など、だいたい、その余震は三月ほどもありましたでしょうか。

東日本大震災のときもそうでしたが、驚く程の余震が、日に二、三十度とは生きた心地がしなかったでしょう。

四大種の中に、水火風はつねに害をなせど、大地に至りては殊なる變をなさず。むかし齊衡のころかとよ。おほなゐふりて、東大寺の佛のみぐし落ちなどして、いみじきことども侍りけれど、猶このたびにはしかずとぞ。すなはち人皆あぢきなきことを述べて、いささか心のにごりもうすらぐと見えしほどに、月日かさなり年越えしかば、後は言の葉にかけて、いひ出づる人だになし。

[現代語訳]

(仏教でいう)四つの大元素の中で、水、火、風は、いつも被害を起こすけれども、大地については、異変を起こさない。昔、斎衡の頃とかに、大地震が起こって、東大寺の大仏の御首が落ちるなど、たいへんなことがありましたが、それでもやはり、今度には及ばないということである。当座は、人々はみな無益なことを言って、いくらか心のけがれも薄らぐと思われたが、月日が重なり、年数がたった後は、言葉に出して言い出す人さえいない。

青空文庫 『方丈記』 鴨長明

https://www.aozora.gr.jp/cards/000196/files/975_15935.html

あとがき【喉元過ぎても熱さ忘れない!】

.jpg)

東日本大震災直後の日本は、あらゆるところで、美しい「日本人」の姿を見ることができました。人々は助け合い、支え合っていたからです。それは他の自然災害の現場でも同様でした。

しかし「喉元過ぎれば熱さを忘れる」とやらでしょうか。十年も経つと、気のせいか国民は分断され、ひとりひとりが御都合主義に走っているような気がします。それはわたし自身にも言えることです。『方丈記』は、そんなわたしを、初心に返らせてくれます。

現在のコロナ過も、言うなれば、自然災害と変わりがありません。それなのに、感染者への偏見や誹謗中傷が後を絶たないようです。今一度、他人への思いやりを、常に考えて、行動すべきなのかもしれません。結いの精神を忘れずに。

人々のこころとこころを繋いで結ぶ!【『結い』を考える】

コメント