はじめに【入れ墨(タトゥー)について】

東北のとある入浴施設で

「当店はタトゥー・刺青のある方の入浴を許可しております」

との貼り紙を出したことが、SNS等で注目を集めていました。

温泉好きなのもあって、わたしも良く公共の入浴施設に足を運びます。そしてたまに入れ墨のある方を見かけることがあります。ヤクザ映画の影響でしょうか、最初に見かけた頃は正直、多少の怖さもありました。

けれども、そんな方が老人を気遣っている様を目にしたり、または優しそうな笑顔で子供の体を洗ってあげている姿を見ているうちに、そんな恐怖心もどこへやら、吹き飛んでいきました。

世界的なミュージシャンや、スポーツ界のスーパースターらがファッション感覚でタトゥーを入れているのですから憧れるのも当然でしょう。日本でも江戸時代は、入れ墨が “ 粋 ” の象徴だったのですから。

日本における「入れ墨」の歴史

古代~中世

縄文晩期・弥生期の日本は、世界でも有数の入れ墨文化を有していたと考えられています。このことは、日本で出土する土偶に、入れ墨を思わせる紋様が描かれていることから推測できます。

3世紀の倭人(日本列島の住民)について記した『魏志倭人伝』には、「男子皆黥面文身」(男子は皆、顔や体に入れ墨をしている)との記述があり、『日本書紀』(720年)でも、入れ墨のことが言及されています。

魏志倭人伝

このように入れ墨文化は、日本の広範囲に渡って広がっていたものと考えられますが、仏教や儒教などの異国の文化が伝来するとともに廃れていきます。

江戸時代

江戸時代になると再び、入れ墨に関する記録が多く残されるようになっていきます。享保5(1720)年、徳川吉宗が中国の明王朝で行われていた墨刑(入れ墨刑)を採用します。

このようなことから江戸の後期頃になると、罰としての「入れ墨」(烙印)と、「彫り物」(芸術表現)とで呼称を分けて、意味を区別する風潮が生じてきます。

こうした風潮に伴い、侠客の間で入れ墨を誇示することが目立っていきます。また、江戸火消しや鳶、飛脚などを中心として “ 粋 ” を見せるための彫り物文化が再燃していきます。

明治時代~現代

明治維新後、新政府は外国人の目に対する配慮から、明治5(1872 )年の太政官令によって入墨刑を廃止するとともに、装飾用途の入れ墨を入れる行為を禁止します。

終戦後の昭和23(1948)年、米国GHQの占領政策の一環として、入れ墨は再び合法化されます。しかし1960年代以降、娯楽の中心だった映画が「入れ墨=ヤクザ」のイメージを創り上げたこともあり、悪い印象は払拭されませんでした。

現代では海外のタトゥー文化の影響を受け、入れ墨(タトゥー)を施す若者が増加傾向にありますが、容認されにくい傾向は残っていて、公衆の場で受け入れられているとは言い難い現状です。

谷崎潤一郎『刺青』あらすじ【歪んだ恋心と美への飽くなき執念!】

谷崎潤一郎(たにざき じゅんいちろう)とは?

谷崎潤一郎は、明治末期から第二次世界大戦後の昭和中期まで、戦中・戦後の一時期を除いて、執筆活動を続けた日本の小説家です。(1886‐1965)

谷崎潤一郎は、東京日本橋の商家の長男として生まれます。第一高等学校英法科に進み、その後、東京帝国大学国文科に入学しますが、1911年、学費未納のため退学してしまいます。

在学中から創作に励んでいた谷崎は、同人雑誌『新思潮』(第二次)を創刊します。同誌に発表した『刺青』などの作品は、永井荷風によって『三田文学』誌上で高く評価され、新進作家としての地歩を固めます。

永井荷風『にぎり飯』あらすじ【日記『断腸亭日乗』を読んで!】

永井荷風『羊羹』あらすじと解説【昔からの富裕層は今も富裕層!】

当初は西欧的なスタイルを好んだ谷崎でしたが、関東大震災を機に関西へ移住したこともあり、次第に純日本的なものへの指向を強めていき、伝統的な日本語による美しい文体を確立するに至ります。

昭和24(1949)年に文化勲章を受章します。昭和40(1965)年7月30日に腎不全に心不全を併発して死去します。(享年80歳)主な作品に『痴人の愛』『春琴抄』『卍』『細雪』 『陰翳礼讃』 などがあります。

谷崎潤一郎

谷崎潤一郎『陰翳礼讃』要約【日本の伝統美は陰翳のなかに潜む!】

『刺青(しせい)』あらすじ(ネタバレ注意!)

それは世の中がまだ大らかで、のんびりとしていた時分のはなしです。

町人から稀には侍など、多くの人々は入れ墨をして、その奇抜な意匠を誇り、評し合っていました。

そんな時分、清吉という若い刺青師がいました。元々は浮世絵師だっただけに、その腕は誰にも劣りません。彼の刺青を請う者は多くいました。が、彼は自分の心を惹きつける身体を持つ人以外には、決して刺青を描こうとはしませんでした。

この若い刺青師の心には、人知らぬ快楽と宿願とが潜んでいました。

快楽とは、彼が人々の肌を針で突き刺すときに発せられる、呻き声を聞くことでした。その呻き声が激しくなればなるほど、彼は快楽を覚えるのです。

そして宿願とは―――光輝ある美女の肌に、己れの魂を刺り込むことでした。

けれども、己の理想とする女性は江戸中を探しても見つかりません。ですからただ憧れるだけの、空しい日々を過ごしていました。が、彼はなおその願いを捨てずにいました。

ある夏のゆうべのことです。深川の料理屋の前を通りかかった彼は、そこで駕籠の簾から女性の美しい真っ白な足がこぼれているのに気がつきます。彼は(これぞ自分の長年追い求めていた女性だ。)と確信します。

清吉は躍る胸をおさえて、その人の姿見たさに駕籠の後を追いかけます。けれども、このときはその影を見失ってしまいました。清吉のこの女性への憧れは、激しき恋へと変っていきます。

翌年の春のある朝のことでした。彼のもとに、馴染みから使いと言う、見慣れぬ娘が訪れます。その娘はなんと、清吉が焦がれ続けていた女性だったのです。年頃は十六、七でしたが、その娘の顔は、不思議と大人のように整っています。

清吉は、暇を告げて帰ろうとする娘の手を取り、「お前に見せてやりたいものがある。」と、半ば強引に、二階座敷へと案内をします。そして巻物を二本取り出して、先ずはその一本を娘の前に広げます。

清吉は娘に、処刑される男を眺めている妃が描かれた絵を見せます。娘は暫くこの絵に見入っていましたが、しだいにその瞳は輝き、唇は震えていきます。そして、清吉はこう言います。

「この絵にはお前の心が映っている」

そしてさらに、もう一本の「肥料」と題する画幅を見せます。それには、桜の幹に身を寄せる若い女性が、足元に転がる男たちの屍骸を見つめて、それに魅了されている様子が描かれていました。

「これはお前の未来を絵に現したのだ。ここに斃れている人達は、皆これからお前の為に命を捨てるのだ。」

「白状します。私はお察しの通り、その絵の女のような性分を持っています。―――だから、早くその絵をしまって下さい。」

清吉の顔には、いつもの意地の悪い笑いが漂っています。

「どうか私を帰しておくれ。」と、怯える娘に、清吉は「待ちなさい。お前を立派な器量の女にしてやるから。」と言いながら娘に近づくと、麻酔薬を嗅がせたのでした。

暫くはただうっとりと、娘の美しい容姿を味わうように眺めていた清吉でしたが、やがて、深い眠りのなかにいる娘の肌に、己の魂を刺り込んでいきます。それはまるで、自分の恋で彩ろうとするものでした。

明くる朝、―――娘の背中には、巨大な女郎蜘蛛の刺青が彫られていました。

清吉はまだ眠っている娘にこう言います。

「男という男は、皆お前の肥料になるのだ。」

その言葉が通じたのか、娘は麻酔から目が覚めました。

娘は、美しくなった自分の背中を見たがります。しかし清吉は、色上げ(刺青の仕上げ)をするために湯殿に入らせます。娘は昨日と打って変わって別人のようでした。

色上げを終えた女は、鋭い眼を輝かせて、清吉にこう言います。

「お前さんは真っ先に私の肥料になったんだねえ。」

―以下原文通り―

「帰る前にもう一遍、その刺青を見せてくれ」

清吉はこう云った。

女は黙って頷いて肌を脱いた。折から朝日が刺青の面にさして、女の背は燦爛とした。

青空文庫 『刺青』 谷崎潤一郎

https://www.aozora.gr.jp/cards/001383/files/56641_59496.html

あとがき【『刺青』の感想を交えて】

ちなみに「入れ墨」をさす「刺青」という言葉は、谷崎が『刺青』を書いてから広く使われるようになったといわれています。

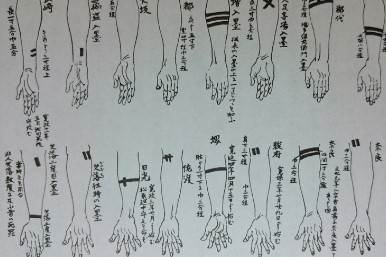

入れ墨には大きく分けて、二つの異なる目的が見られます。ひとつは刑罰として強制的に入れられる場合で、もうひとつは、男女が愛情の変わらぬしるしに相手の名を腕などに彫る場合でした。これを「入黒子」と言いました。

清吉の場合は、刺青師としての芸術性を追求したのは勿論のこと、そこには「入黒子」同様の意味が込められていたように感じます。

清吉にとっては、恋の成就=己れの魂を刺り込むこと。そして、「女の肥料」になることだったのではないでしょうか。

現代でも “ 魔性の女 ” と呼ばれる女性がいます。近寄ると傷つくのを知っていたとしても、いつの間にか男どもは虜になってしまいます。そのときに思うのは「例え騙されていてもいい」です。

あらすじでは省きましたが、『刺青』の冒頭部分に、「すべて美しい者は強者であり、醜い者は弱者であった。」という文章があります。それは今の世の中と、何ら変わりがないようです。

コメント