はじめに【「プライド(pride)」について】

「プライドを持って仕事をしろ!」―――社会人なら誰でも一度や二度は、この言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

なぜでしょう。わたしはいつも、この言葉に違和感を覚えたものでした。

“ プライド ” という言葉を辞書で調べると

「自分の才能や個性、また、業績などに自信を持ち、他の人によって、自分の優越性・能力が正当に評価されることを求める気持。また、そのために品位ある態度をくずすまいとすること。誇り。自尊心。自負心。」と、書かれています。

多分、自信を持ってとか、誇りを持って仕事をするという意味で使われるようになったのでしょう。それにしてもプライドというものは、厄介なものです。ときにプライドが邪魔をして、人間の成長を妨げたりすることもあります。

この「プライド」という言葉と「自尊心」は、辞書の中で同様の意味として扱われています。けれども心理学上では、解釈が違うようです。

自尊心が、自分が好きという自信からきているのに対し、プライドは、自分を大きく見せようとする=自信の欠如からくるものらしいです。

中島敦『山月記』あらすじと解説【臆病な自尊心と尊大な羞恥心!】

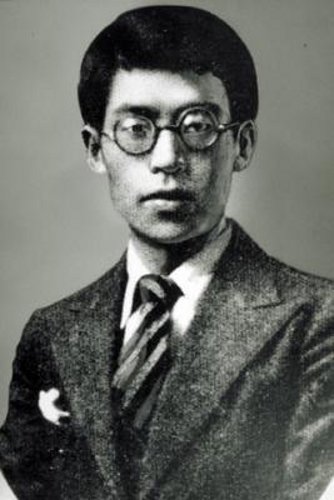

中島敦とは?

昭和初期に活躍した小説家です。中島敦(1909-1942)は東京に生まれ、東京帝国大学国文科を卒業後、横浜高等女学校で教壇に立つかたわら執筆活動を始めます。

持病の喘息と闘いながらも執筆を続け、1934年、『虎狩』が雑誌の新人特集号の佳作に入ります。1941年、南洋庁国語教科書編集書記としてパラオに赴任中、中島代表作のひとつ『山月記』を収めた[古譚]を刊行しました。

その後、創作に専念しようとしましたが、喘息が悪化し、急逝してしまいます。

『弟子』『李陵』等の代表作の多くは死後に発表され、その格調高い芸術性も死後に脚光を浴びることになります。(享年33歳)

中島敦

中島敦 南島譚01『幸福』を再読した感想!!

中島敦『寂しい島』を再読し、改めて感じた想い

中島敦『盈虚』あらすじと解説【権力への執着とその虚しさ!】

中島敦『名人伝』あらすじと解説【幻影を祭り上げる群衆心理!】

中島敦『弟子』あらすじと解説【認め合う美しき「師弟愛」!】

中島敦『文字禍』あらすじと解説【「執着」は人間を崩壊へと!】

『山月記(さんげつき)』とは?

『山月記』とは、昭和17(1942)年2月に『文学界』で発表された中島敦のデビュー作品で、同年7月には、筑摩書房刊『光と風と夢』に掲載されました。

中国唐代の伝奇『人虎伝』を素材としていて、戦後まもなくから現代にいたるまで、高等学校教育における現代文の定番教材となっています。

物語の時代背景

.jpg)

玄宗皇帝(唐)

『山月記』(人虎伝)の物語は、唐の第9代玄宗皇帝の時代を背景としています。玄宗の前半の治世は「開元の治」と称され、唐の絶頂期でした。(在位期間712~756)

この頃、隋の時代から引き継がれた科挙制度(官僚登用試験)が形を整えます。

秀才・明経・進士など六科、及び経書や詩文などの試験が行われ、その競争率は約3000倍に達することもあったといわれています。

『山月記』あらすじ(ネタバレ注意!)

中国・唐の時代のおはなしです。博学秀才の李徴は、若くして科挙試験に合格し、官吏になります。けれども、非常な自信家のために周囲とは協調できず、じきに退官して帰郷をし、人との交友を絶ってしまいました。

李徴は、俗悪な大官の前に屈するよりは、詩家としての名を死後百年に遺そうと考えたのです。こうして詩業に専念をした李徴でしたが、官職を退いたために、生活はたちまち困窮してしまいます。

数年後、妻子の生活のために一地方官吏として復職した李徴でしたが、それは詩業への絶望もあったからでした。かつての同輩たちは出世をしています。そのことがどんなに李徴の自尊心を傷つけたか分かりません。

李徴のこんな鬱々とした地方官吏生活は長く続きませんでした。一年後、公用での旅行中に発狂し、出奔してしまいます。その後の李徴がどうなったかは誰も知りませんでした。

翌年のことです。李徴の旧友で監察御史となっていた袁傪が、勅使として嶺南に向かう途中、商於の地で宿泊をしました。その翌朝の未明に出発しようとしたところ、「この先は人食い虎が出るから白昼に出たほうがいい。」と制止されます。

※勅使(ちょくし) 勅旨(天皇の勅命を下す文書)を伝えるために派遣される使者。勅信。

その言葉を退け、残月のなか出発した袁傪一行でしたが、そこで一匹の猛虎に襲われかけます。ところが、その虎は袁傪を見ると、忽ち身を翻して茂みのなかに隠れてしまいました。

※残月(ざんげつ) 明け方まで残っている月。ありあけの月。

そして、人の声で「あぶないところだった。」と、何度も呟くのでした。袁傪はその声が友の李徴のものであることに気がつき、茂みに向かって声をかけるのですが、虎はすすり泣くばかりです。

やがて虎は低い声で―――自分は李徴だと答えました。

そして人食い虎の姿の李徴は、茂みに身を隠したままで、袁傪との対談を希望します。袁傪は李徴に、今の身に至った経緯を訊ねました。

一年程前の旅の宿でのことです。外から李徴を呼ぶ声が聞こえてきて、外に出て見ると、その声は闇の中からしきりに李徴を招いたと言います。その瞬間、李徴は無意識のうちに走り出し、気がつくと身体には毛が生え、谷川に自分の姿を映して見ると、既に虎となっていたと言います。

そして李徴は、「何故こんな事になったのだろう。理由も分からずに押し付けられたものを大人しく受け取って、理由も分からずに生きて行くのが、我々生きるもののさだめだ。自分は直ぐに死を想うた。」と、自らの運命を呪います。

続けて李徴は、「今では人食い虎としての意識のほうが次第に長くなっている。」と、人間の心を失うことへの孤独な恐怖心について言及し、人間の心が残っているうちに、かつて作った詩数百篇のうち、記誦可能な三十篇ほどの伝録を袁傪に頼みます。

※記誦(きしょう) 記憶しておいて、そらで唱えること。 暗唱。

※伝録(でんろく) 伝え記録すること。 また、その記録。

袁傪は求めに応じて、部下に詩を書きとらせました。そしてその非凡な詩と、李徴の作者としての素質が第一流であることに感嘆します。しかし同時に、作品には「何処か(非常に微妙な点に於て)欠けるところがあるのではないか。」と、感じます。

伝録のあと、李徴は、今も詩人としての成功を夢見る自らを嘲り、即興の詩を詠じます。そして自分が虎になったのは「我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」のためであると結論づけます。

また、「それゆえに切磋琢磨をしなかった怠惰のせい」だと言い、虎となった今でも、他の動物に恐れられ、自らの悲しみを分かち合う相手のいないことを嘆きます。

※切磋琢磨(せっさたくま) 学問・道徳に、励みに励むこと。また、仲間同士互いに励まし合って向上すること。

※怠惰(たいだ) すべきことをなまけて、だらしない性質・様子。

夜明けが近づくと、李徴は「酔わねばならぬ時が(虎に還らねばならぬ時が)近づいた。」と言い、別れ際に袁傪に妻子の世話を頼み、李徴は慟哭し、袁傪も涙を流します。

※慟哭(どうこく) 悲しみに耐えきれないで大声をあげて泣くこと。号泣すること。

そして李徴は、袁傪に遠くから自分の「醜悪な姿を見るように。」と依頼します。それは、友に再び自分に会おうとさせないためでした。袁傪は李徴に別れを告げて、涙の中出発します。

果たして、袁傪一行が離れた丘から振り返ると、草むらから一匹の虎が現れます。その虎は、月に咆哮したかと思うと、また草むらへと入っていき、再びその姿を見せませんでした。

※咆哮(ほうこう) けものなどが、ほえたけること。

青空文庫 『山月記』 中島敦

https://www.aozora.gr.jp/cards/000119/files/624_14544.html

『人虎伝』と『山月記』の違い

『人虎伝』と中島敦の『山月記』には、李徴が虎になった理由に決定的な違いがあります

- 『人虎伝』

密通していた未亡人との逢瀬を邪魔だてされた腹いせに、火を放ってその家族全員を焼き殺したという、過去の悪行に対する因果応報の結果。 - 『山月記』

詩家としての名声を得ようとしますが、優れた人物への師事や友人との切磋琢磨をせずに「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」を自分の中で肥え太らせた結果。

『山月記』【感想と個人的解釈】

研究者の間ではこれまで、『人虎伝』と『山月記』、この二つの作品を比較し、様々な解釈がされてきたようです。でも、わたしは素直に「李徴=中島敦」の解釈が一番しっくりきます。

昭和15(1940)年、当時31歳の中島は喘息の悪化により、教師を続けることが困難となります。そこで療養を兼ねてパラオの南洋庁に赴任するのですが、雨の多いパラオで、かえって喘息が酷くなります。

ちなみにこの頃、妻のタカに向けて「オレが死んだら」という趣旨の手紙を出しています。つまり、中島が『山月記』が執筆した昭和16(1941)年頃には “ 死を覚悟していた ” ものと考えられます。

ですから、李徴が自分の詩を友に託したように、(自分の残した原稿を託したい)という思いがあったのではないでしょうか。

その一方で、『山月記』の中で袁傪の口を借りて、自分(李徴)の作品には「何処か(非常に微妙な点に於て)欠けるところがあるのではないか。」と、批評をさせているような気がします。

さて、李徴が口にした虎となった理由「我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」についてですが、素直に受け取るなら「才能がないことを知られてしまうことを恐れながら、自信を保つために人を見下す態度をとるという複雑で矛盾した感情。」のことと考えられます。

現代の言葉を借りるなら、それは―――「無駄なプライド」だったのではないかと思います。李徴同様に中島も、言うなれば東京帝国大学出のエリートです。しかも学者の家系でした。どこかしら人を見下すようなところがあったのかもしれません。

いずれにしても、「姿かたちはすっかり人間でなくなっていく」としても、逆に心は「人間を取り戻していった」のではないかと想像します。

あとがき【『山月記』の感想を交えて】

誰でも多少なりと「プライド」を持っているのではないでしょうか?けれども時としてこの「プライド」は邪魔にもなります。自分が完全に悪かった場面で素直に頭を下げられなかったり、または知らなかったことでも知ったかぶりしてしまったりと・・・。

このような態度は他者から見たら、傲慢な態度、つまりは他人を見下しているように映るでしょう。得てして人間は自分を大きく見せたがる生き物です。その為に知識や運動能力、金や権力等々で武装します。

けれども人間として一番尊いものは別のところにあります。パナソニックホールディングスの創業者松下幸之助は、「人間として一番尊いものは徳である。」と語っています。知識や技術は人から習うことができるけど、「徳」は自分で悟るしかないと言うのです。

李徴はこの部分を疎かにして詩業にふけったのではないでしょうか。ですから袁傪は、李徴の作品には「何処か欠けるところ」があると感じたのでしょう。ともかくとして『山月記』は、そんな当たり前のことを気づかせてくれる作品です。

コメント