はじめに【とある知人の権力欲のはなし】

わたしの知り合いにA氏(50代後半)という人間がいます。A氏は従業員30人程の電気設備会社で常務取締役というポストについています。半ば親族経営のようなもので、代表取締役社長にはA氏の父親(80代中頃)が君臨し続けています。

A氏には姉が一人と、弟が一人います。姉は同じ会社の経理部長、弟は営業部長として、いずれも役員待遇です。そんなA氏ですが、面白くないことがひとつだけあります。それは、姉の旦那(A氏からすれば義兄)が専務取締役として実権を握っていることでした。

噂によると、このA氏の義兄が時期社長と目されているようです。A氏からすれば(血の繋がっている自分を差し置いて)といった気持ちなのでしょう。まあ、分からなくもないですが、権力というものに縁のない、わたしのような人間からすれば、その立場なりに家業を盛り立てていけば良いと思うのですが、どうもそうはいかない様子です。

このような小さな組織ですら、権力への執着で、あれこれといざこざがある訳ですから、組織が大きくなったらどうなることでしょう。ましてやそれが一国を背負うような立場にいるような人たちなら・・・。

中島敦『盈虚』あらすじと解説【権力への執着とその虚しさ!】

中島敦とは?

昭和初期に活躍した小説家です。中島敦(1909-1942)は東京に生まれ、東京帝国大学国文科を卒業後、横浜高等女学校で教壇に立つかたわら執筆活動を始めます。

持病の喘息と闘いながらも執筆を続け、1934年、『虎狩』が雑誌の新人特集号の佳作に入ります。1941年、南洋庁国語教科書編集書記としてパラオに赴任中、中島代表作のひとつ『山月記』を収めた[古譚]を刊行しました。

その後、創作に専念しようとしましたが、喘息が悪化し、急逝してしまいます。

『弟子』『李陵』等の代表作の多くは死後に発表され、その格調高い芸術性も死後に脚光を浴びることになります。享年33歳。

中島敦

中島敦 南島譚01『幸福』を再読した感想!!

中島敦『寂しい島』を再読し、改めて感じた想い

中島敦『名人伝』あらすじと解説【幻影を祭り上げる群衆心理!】

中島敦『山月記』あらすじと解説【臆病な自尊心と尊大な羞恥心!】

中島敦『弟子』あらすじと解説【認め合う美しき「師弟愛」!】

中島敦『文字禍』あらすじと解説【「執着」は人間を崩壊へと!】

短編小説『盈虚』(えいきょ)について

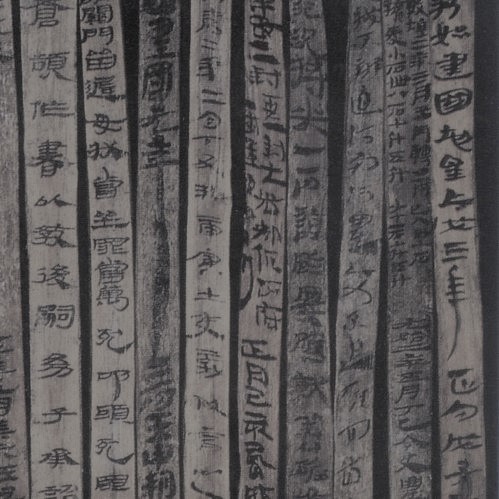

『盈虚』は『牛人』とともに、昭和17(1942)年11月15日、「古俗」の名のもと、『南島譚』に収められ発表されます。ちなみに素材は『春秋左氏伝』の第31代君主荘公の一代記を短編にしています。

荘公のことは、『春秋左氏伝』(哀公十七年)の他、司馬遷の『史記』(衛康叔世家第七)にも書かれていて、中島敦はそれらをもとに創作しています。

『盈虚』あらすじ(ネタバレ注意!)

衛の霊公の太子・蒯聵が、使いとして斉に行ったときのことです。道すがら土地の農夫たちが妙な唄を歌っていたのを聞きました。〈牝豚はたしかに遣った故、早く牡豚を返すべし~〉

衛の太子は、この唄に思い当たることがあったのです。それは父・霊公の夫人・南子(継母で宋の国から嫁いでいる)が、宋から公子朝という者を呼んで、霊公に隠れて、密かに通じ合っているという事実があったからです。

太子は側臣の戯陽速と事を謀り、南子を暗殺しようとしました。ところが暗殺決行のとき、刺客の戯陽速は急に臆したものか、実行に移そうとはしません。それどころか逆に南子に気づかれてしまいます。結果、霊公は兵に命じて太子を討たせようとする始末でした。

衛の都から逃げ出した太子は、晋の国の有力な政治家・趙簡子のもとに身を寄せます。そんな侘しい生活を送って三年が過ぎた頃、太子は風の便りで、父・霊公の訃報を耳にします。しかも衛侯の位には、太子・蒯聵の息子、輒が即くと言うのです。

※訃報(ふほう) 死亡のしらせ。

太子は(それなら自分が帰ったら難なく衛侯の位に付ける)と、考えました。太子は趙簡子の軍と共に、意気揚々と衛の国に向かいます。ところが途中で、思いがけない事態に陥ってしまいます。それは、太子の息子である新衛侯が、父親の入国を拒んで、軍勢を繰り出して来たことです。

結局、太子・蒯聵はその地に留まるしかありませんでした。それも凡そ十三年の長きにわたって・・・。時の流れは、白面の貴公子だった太子を、ひねくれた中年に変えていました。唯ひとつの慰めは、息子の公子・疾の存在です。

現在の衛侯・輒とは異腹の弟で、太子がこの地に入ると直ぐに、母親と共にやって来たのです。それともうひとつ、投げやりな人生の捌け口として情熱を注いでいたものがありました。それは闘鶏戯です。決して豊かと言えない暮らしの中でも、莫大な費用を割き、美しく強い雄鶏を養っていたのです。

※闘鶏(とうけい) おんどりを戦わせて勝負を争う競技。古くは鶏合せといった。唐の時代に中国に始まり、奈良時代の初め日本に伝えられたといわれる。

そんなあるとき、衛の都の状況が、太子にとって好転していきます。それまで衛侯・輒の後ろ盾となっていた孔叔圉が亡くなり、その未亡人だった伯姫(太子・蒯聵の姉)が権勢を振るい始めたのです。太子は、伯姫の情夫である渾良夫と策謀を巡らします。

そのときに太子は、渾良夫とこんな約束を取り交わします。それは「志を得た暁には汝を大夫に取立て、死罪にあたる咎があったとしても三度迄は許そう」というものでした。そしてついに、太子はクーデターに成功し、晴れて衛侯の座に即いて荘公を名乗ります。それは、南子に追われて国を出てから、十七年目のことでした。

荘公が権力を手に入れてから、最初に行おうとしたことは、政治ではなくて過去への復讐でした。それは、不遇時代に得られなかった快楽と、損なわれていた自尊心を取り戻すかのようです。不遇時代に自分を虐げた者には極刑を与えます。しかしながら、亡命の原因となった南子は既に亡くなっていたことが痛恨の極みでした。

荘公は公子疾を直ちに太子とします。ところがこの皇太子は、幼い頃から人の心の裏ばかりを覗いて来たせいか、不気味な酷薄さを、ときに見せることがあります。また、溺愛されてきた結果、不遜な性格に育っていました。それは父の荘公をも、たじろがせるものでした。とりわけ、この太子疾と大夫に昇った渾良夫だけが、荘公にとっての腹心でした。

※酷薄(こくはく) むごく、なさけ心のないこと。残酷で薄情なこと。

※不遜(ふそん) 思い上がった態度。

ある夜のことです。荘公が渾良夫に、前の衛侯だった輒が都から逃げた落ちたときに、国の宝器を全て持ち去ってしまったということを語り、「どのようにして取り戻したら良いものか?」と、相談をします。

その際、渾良夫は「いっそ、亡命された前の衛侯を呼び戻し、今の太子とその才能を比べて見て、優れた方を改めて太子にしてはどうか。もしも不才ならそのときは、宝器だけを取上げられたら良いだけです。」と、進言します。

どこに密偵が潜んでいたものか、その進言が太子疾の耳に入ってしまいます。激怒した太子は白刃を提げた五人の壮士を従えて、父の荘公の部屋に乱入をします。そして、自分の太子としての身分を保証させ、「渾良夫を誅すべし」と、迫りました。

蒼ざめた荘公は、「あの男には三度迄、死罪を免ずる約束がしてある」と、言います。太子疾は「四度目の罪がある場合、は間違いなく誅戮するように」と、念を押します。すっかりと気を呑まれてしまった荘公は、承諾するしかありませんでした。

翌年の春のことです。荘公は華やかな宴を開催しました。このとき渾良夫は牡馬二頭立ての馬車に乗り、宴にやってきました。そして、無礼講ということもあってか、剣を外しもせず食卓に就き、食事の最中に上着を脱ぎます。

この様子を見ていた太子疾は、渾良夫の鼻先に白刃を突き付けて「無礼にも程があるぞ!」と、詰ります。渾良夫は荘公に哀願の視線を送りながら「御主君は死罪三件迄、免ずると約束した」と、訴えます。

※哀願(あいがん) 人の同情心にうったえて物事を頼み願うこと。

その訴えに太子疾は、ひとつひとつ、無理矢理に渾良夫の罪を並べ立てて、処断してしまいます。荘公はまたしても真っ蒼な顔をして、黙って見ているしかありませんでした。

その頃、晋の趙簡子から荘公の元に使いがやって来て、「国を追われたときに世話になっていながら、帰国後一向に御挨拶が無い」といった旨の口上が述べられます。荘公はこの使いに対し「国内に紛争が絶えぬ為、少し時間を下さい」と、告げます。

同じく、その使者と入れ違いに衛の太子からの密使が晋に届きます。そして「実は以前に厄介になった晋国が煙たくて、故意に延ばしているのだから、決して欺されぬように」との、告げ口をするためでした。これは、早く父に取って代わりたいがための太子疾の策略です。

荘公はその年の秋に妙な夢を見ます。それは太子によって処断された渾良夫の夢でした。渾良夫は夢の中で叫びます。「俺に何の罪があるか!俺に何の罪があるか!」と・・・。荘公はこの不吉な夢が気になり、占いをしてみます。

占いの結果は明らかに、荘公の前途が暗いものであると予言するものでした。自分の滅亡を覚悟した荘公は、暗い予言の実現する前に少しでも多くの快楽を貪ろうと焦ります。相次ぐ大規模な工事に、人々は過激な強制労働を強いられました。一時期は忘れていた闘鶏戯にも金を思う存分に使います。当然のように怨嗟の声が巷に溢れていきます。

※怨嗟(えんさ) うらみなげくこと。

ある日、荘公が城楼から街を眺めていますと、異民族の集団を目にします。荘公はその集団を「眼障りだから追い払え!」と、命じます。そのとき、追い立てられる群集の中に一人、際立って髪の美しい女性を見つけます。

荘公は侍臣に命じて、この女性の髪の毛を根本から切り取らせてしまいます。それは後宮の寵姫の一人の為にかつらを拵えようと思ったからです。このとき、丸坊主にされて帰って来た妻を見て憤怒に堪える夫の姿がありました。その夫は役人に笞を打たれても、荘公を睨み続け、容易にはその場を立ち去ろうとはしませんでした。

冬になると、晋国軍の侵入と呼応して、大夫・石圃という者が兵を挙げ、衛の公宮を襲います。この挙兵は一説によると、太子疾の共謀によるものだと言います。荘公は夜の闇に紛れ、お気に入りの闘鶏を片手に抱え、侍臣等の少数を従えて、衛の都から逃れようとします。とにかく、夜明迄には国境を越えて、宋の地に入ろうとしていたのです。

ところが、そんな荘公の一行を、盗賊なのか追手なのか分かりませんが、黒い人影が現れて襲い掛かってきます。侍臣等の大方は討たれてしまいました。それでも荘公は草わらに這いつくばって、何とか逃れます。片手には死んでしまった闘鶏をしっかりと抱えたままです。

そうして逃げた先に人家らしきものが固まった一郭が見えてきました。荘公はその中の一軒に助けを求めます。その家の主人は荘公に「到頭来たな!」と、言いました。ところが荘公にはまるで見覚えがありません。

家の主人は「見憶えが無い?そうだろう。だが、此奴なら憶えているだろうな。」と、部屋の隅にいたひとりの女性を招きます。その女性は荘公によって丸坊主にされた、この家の主人の妻でした。

「許せ」命乞いをする荘公を尻目に、主人は刀剣の鞘を払います。

―――これが、衛侯蒯聵の最期でした。

青空文庫 『盈虚』 中島敦

https://www.aozora.gr.jp/cards/000119/files/24438_11322.html

物語の時代背景と舞台

物語は、中国史における春秋戦国時代(紀元前770年~紀元前221年)と呼ばれた時代のものです。いわゆる周の統一時代が終わり、国々は分裂状態になります。後の紀元前221年に秦が中国を統一するまでのあいだの中国は、まさに群雄割拠、しのぎを削り合っていました。

そのなかで、河南省の一部を支配していた『衛』という国があります。物語はこの衛の国が舞台です。同時にこの時代は、孔子をはじめ、思想においても諸子百家と呼ばれる多くの学派があらわれ、互いに競い合い、様々な新しい思想が形作られます。今日に伝わる古典の多くも、この時代に編集されたものです。

『論語』現在に生き続ける孔子の教え【学び編!】

『論語』現在に生き続ける孔子の教え【コミュニケーション編】

『盈虚』【解説と個人的な解釈】

「盈虚」という言葉を辞書で調べると、「満ちていることと、むなしいこと。充実と空虚。また、栄枯、得失などにいう。」と載っています。つまりタイトルの『盈虚』の「虚」は、太子・蒯聵の失った16年間を意味し、「盈」は失われたものをいかに満たすかを意味します。

物語の中で注目するべき点は、時の流れは “ 白面の貴公子だった太子を、ひねくれた中年に変えていた ” といった点です。そして蒯聵は荘公の位に立つと過去への復讐を実行し、「不遇時代に得られなかった快楽と、損なわれていた自尊心」を取り戻そうとします。

このような傍若無人な君主像は、太子の疾にも引き継がれます。そして夢占いの結果、残りの人生の短さを覚悟した荘公は、「死への不安を紛らすために快楽を貪ろう」とします。しかし結果的に夢占いは当たります。そして自業自得というべきか、荘公の最期は悲惨なものでした。

『盈虚』が執筆されたのは、昭和17(1942)年です。この頃の中島は、喘息の悪化により “ 死を覚悟していた ” と言われています。つまり荘公と自分の人生を鑑みて、「残り少ない我が命をどのように燃焼するべきか?」を模索しながら創作した作品のような気がします。

あとがき【『盈虚』の感想を交えて】

正直に言うと、支配欲というものは、わたし自身も持っています。ときには、自分の意見や考えを他人に押し付けたりすることもありました。または、恋人関係、もしくは婚姻関係にあたる人間を束縛した心当たりもあります。

このように、日常生活において支配欲の構造は溢れているような気がします。その延長線上にあるのが、権力欲なのでしょう。そんな権力というものに縁のないわたしが言うのもあれですが、権力とは、手に入れた者にしか分からない、言わば麻薬のようなものの気がします。

一度でもその味を覚えたら最後、死ぬまで憑りつかれるのでしょう。『盈虚』の主人公、蒯聵は生まれながらにして権力者の資格を持っていました。けれど、その資格を一度は取り上げられたのですから、権力に執着し、その甘い汁に酔いしれるのも分かります。

人生というものは月の満ち欠けと同じです。まさに「盛者必衰の理をあらはす」です。それでも人は栄華を求めます。欲望こそが生きるうえでの活力なのかも知れません。その部分は認めるにしても、それが他人の不幸の上に成り立っているとするのなら、それは誤りです。

しつこいようですが、わたしたちは「自業自得」という言葉を、常に心の中に持ち歩く必要性があるようです。

コメント