はじめに【罪の償いかた】

わたしが言うまでもないことですが、人生とはまさに山あり谷ありです。谷ならまだしも奈落の底に突き落とされることもあります。それが自ら招いた災難なら誰を責めるわけにもいきません。

知人のひとりに自動車事故(過失運転致死罪)を起こし、最近交通刑務所を出所してきた人間がいます。当然ながら、再就職もままならないようです。

(彼は被害者に対して、今まで、そしてこれからも、どんな罪の償いかたをしているのだろう)

無論、正面切って訊ねることもできません。このような事例を目の当たりにしたとき、菊池寛の短編小説『恩讐の彼方に』を思い出してしまうのです。

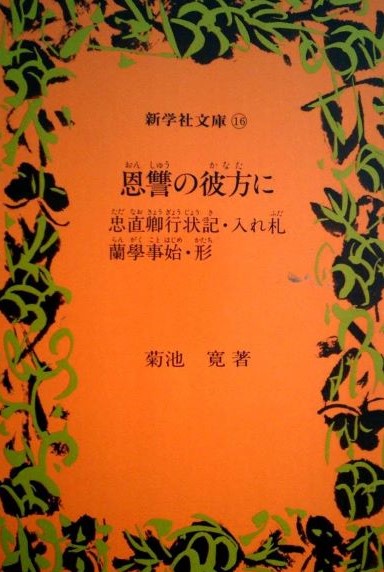

菊池寛『恩讐の彼方に』あらすじと解説【罪と償いを考える!】

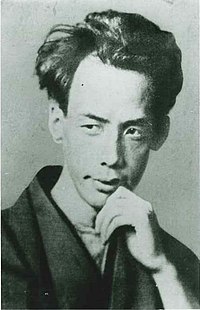

菊池寛とは?

明治から昭和初期にかけて活躍した小説家、劇作家です。菊池寛。(1888~1948)

菊池寛(本名・菊池寛)は明治21(1888)年12月26日、香川県高松市に生まれます。明治43(1910)年に名門、第一高等学校文科に入学します。

第一高等学校の同級に芥川龍之介、久米正雄、山本有三らがいましたが、諸事情により退学してしまいます。結局、紆余曲折の末に京都帝国大学文学部に入学し、在学中に一校時代の友人、芥川らの同人誌『新思潮』に参加します。

大正5(1916)年、京都大学を卒業後、「時事新報」の記者を勤めながら創作活動を始め、『忠直卿行状記』『恩讐の彼方に』『藤十郎の恋』等の短編小説を発表します。大正9(1920)年、新聞小説『真珠夫人』が評判となり、作家としての地位を確立していきます。

大正12(1923)年、『文藝春秋』を創刊し、出版社の経営をする他にも文芸家協会会長等を務めます。昭和10(1935)年、新人作家を顕彰する「芥川龍之介賞」「直木三十五賞」を設立します。

しかし、終戦後の昭和22(1947)年、菊池寛は、GHQから公職追放の指令が下されます。日本の「侵略戦争」に『文藝春秋』が指導的立場をとったというのが理由でした。その翌年の昭和23(1948)年3月6日、狭心症を起こして急死してしまいます。(没年齢・59歳)

菊池寛『芥川の事ども』要約と解説【天才ゆえの苦悩!】

菊池寛『奉行と人相学』あらすじと解説【人は見かけで分かる?】

菊池寛『形』と『常山紀談』あらすじと解説【虚妄に裏切られる!】

菊池寛『藤十郎の恋』あらすじと解説【女遊びは芸の肥やし?】

菊池寛『恩を返す話』あらすじと解説【人間関係が生み出す苦悩!】

菊池寛『マスク』あらすじと感想【強者に対する弱者の反感!】

菊池寛『父帰る』あらすじと解説【家族愛――「情」と「涙」!】

菊池寛『忠直卿行状記』あらすじと解説【封建制の犠牲者!】

菊池寛『極楽』あらすじと解説【極楽に飽きて地獄に憧れる!】

短編小説『恩讐の彼方に』(おんしゅうのかなたに)について

『恩讐の彼方に』は、大正8(1919)年1月、『中央公論』に発表された菊池寛の代表作品のひとつです。菊池は後年の『歴史小説諭』(『文塾講述座』第二号、大二一・一〇) の中で「自分は此の話を耶馬渓の案内記で見たのである」と述べています。

『恩讐の彼方に』のモデル

『恩讐の彼方に』の主人公「了海」(俗名・市九郎)のモデルは、江戸時代中期、曹洞宗の僧、禅海(真如庵禅海)であると伝えられています。(元禄4(1691)年 ~ 安永3(1774)年)越後国高田藩士の子で、本名は福原市九郎。

市九郎は、両親が亡くなった事から世の無常を感じて出家し、諸国を行脚、正徳5年(1715年)に得度して禅海と称します。

諸国行脚の途中、豊後国(今の大分県)羅漢寺を参詣した時、川沿いの断崖にかけられた桟橋、青野渡が危険で、人馬がときに落命することを知り、これを哀れみ、鑿での掘削を始めます。その後、周辺の村民や九州諸藩の領主の援助を得て、30年余りの歳月をかけて完成させます。

現在は、大分県中津市にある日本三大奇勝、耶馬渓の『青の洞門』として観光名所のひとつになっています。

『恩讐の彼方に』あらすじ(ネタバレ注意!)

市九郎は、自分の主人でもある、旗本、中川三郎兵衛の愛妾、お弓と密かに心を通わせていましたが、ある日、そのことが三郎兵衛に知られてしまいます。

※愛妾(あいしょう) 気に入りのめかけ。

激昂した三郎兵衛は、市九郎を手討ちにしようとし、また市九郎も死を覚悟しますが、左の頬に受けた一太刀をきっかけに我を忘れてしまいます。結果、市九郎は反撃に出て、三郎兵衛を斬ってしまいました。

市九郎とお弓は、中川家から少しの有り金を盗み、出奔します。

二人は美人局や泥棒を生業としながら旅を続け、いつしか東山道の鳥居峠に土着し、茶屋を開きます。しかし茶屋とは仮の姿で、もっぱらの生業はやはり、美人局や泥棒でした。

※出奔(しゅっぽん) 逃げ出してあとをくらますこと。

※美人局(つつもたせ) 夫婦または内縁の男女が共謀して、女が他の男と密通し、それを言いがかりとしてその男から金銭などをゆすり取ること。

出奔から三年目の春のことです。市九郎はお弓の指示で、ある夫婦を手に掛けます。これまでも数え切れぬほどの殺しを重ねてきた市九郎でしたが、なぜかしら、酷く後悔をします。その一方、お弓はと言うと、「女性が身につけていた櫛はどこだ!」と市九郎を責め立てました。

そんなお弓の浅ましさを目の当たりにした市九郎の脳裏に、これまで犯してきた悪事の数々が鮮明に蘇ってきます。そして、ついにお弓のもとを離れることを決意します。

お弓から逃れた市九郎は、美濃国一円真言宗の僧録である浄願寺に駆け込みます。そして上人の袖に縋りついて懺悔をし、出家を果たします。市九郎は名を了海と改め、ひたすら仏道修行に打ち込みます。そして上人の許しを得て、滅罪のために全国行脚の旅に出るのでした。

旅の道中で、了海は山の絶壁にある鎖渡しという難所にたどり着きます。そしてこれを渡りきった時、「この道を掘り貫いて道を通し、ここで命を落とすものを救おう」。という誓願を立てます。

※誓願(せいがん) 誓いを立てて神仏に祈願すること。願を立てること。がんかけ。祈願。

たったひとりで鑿と槌を持ち大盤石に挑む了海を、近郷の人々は嘲笑し、狂痴の僧として扱い、見向きもしませんでした。しかしそんな歳月も長きに渡ると、人々の了海を見る目が変わってきます。近郷の人々も石工を雇い入れたりして力を合わせ、了海の請願を成就させようとします。

※狂痴(きょうち) 正気でない人や愚者。常軌を逸しておろかなこと。

※成就(じょうじゅ) 願いがかなうこと。望みや計画どおりになしとげること。

穴を掘り始めて十九年が経った頃です。了海を訊ねてある男がやってきます。男とは、かつて了海(市九郎)が手に掛けた三郎兵衛の一子、実之助でした。実之助は父の敵を討とうと、十年ものあいだ、空虚な遍歴の旅を続けていました。

※遍歴(へんれき) 広く諸国をめぐり歩くこと。また、さまざまな経験をすること。

しかし、実之助の前に現れた父の敵は、人間とも死骸ともつかぬ、半死の老僧の姿でした。石工の頭領は実之助に「仇討ちを大願成就の後まで待ってくれまいか」と提案します。実之助もまたそれを承諾します。

実之助は、自分、そして了海の、一生の大願を成就する日を願い、石工に混じって槌を振い始めます。それは了海のなかの菩薩の心を目の当たりにしてしまったからです。次第に実之助も、大願を果たす感動を分かち合うようになっていきます。

※槌(つち) 物を打ち付けたり、潰したりする工具の総称。

了海が穴を掘り始めて二十一年目、ようやく大誓願は成就します。

了海は実之助に「約束の日じゃ。お切りなされい!」と、自らを討たせようとします。

しかし実之助の心はすでに仇討ちを捨てています。ただ老僧の手を取り、感激の涙にむせび合うだけでした。

青空文庫 『恩讐の彼方に』 菊池寛

https://www.aozora.gr.jp/cards/000083/files/496_19866.html

『恩讐の彼方に』【解説と個人的な解釈】

『恩讐の彼方に』のモデル禅海は実際のところ、独力で掘り続けたわけではなく、托鉢勧進を行い掘削の資金を集め、石工たちを雇って掘り進めたと云われています。また「敵討ち」の話や、お弓の設定も菊池の創作です。

※托鉢(たくはつ) 僧尼が修行のため、経を唱えながら各戸の前に立ち、食物や金銭を鉢に受けて回ること。

※勧進(かんじん) 人々に仏道をすすめて、善に向かわせること。寺社・仏像の建立・修繕などのために寄付を募ること。

菊池寛は『僕の歴史小説』の中で、次のように述べています。

日本の文壇で、歴史小説は古くからあるが(中略)現代文学の歴史小説を初めて書いたのは、森鴎外博士である。鴎外博士の影響を受けて歴史小説を書いたものは自分と芥川龍之介であると思う。つまり歴史物語を現代小説の材料に使ったわけである。つまり、歴史的事件に新しい解釈を加えたのである。

(『僕の歴史小説』菊池寛)

つまり菊池は、「敵討ち」を題材としながらも、一つの「罪」をきっかけに人生を狂わせ「悪」に染まっていく弱き心の部分、一方で「罪」と向き合い「償い」に人生を賭ける芯の心の強さ、さらには「罪」を許そうとする慈悲の心といった、人間のあらゆる本性を描きたかったのではないかと考えています。

あとがき【『恩讐の彼方に』の感想も交えて】

『恩讐の彼方に』の最後、実之助は復讐心を捨てます。まさに題名通り、恩讐を彼方に追いやったといったところでしょうか。しかしながら実際は難しいことです。

わたし自身も人に騙されたことがあり、何かの拍子にそのときの怒りが沸き起こることがあります。そんなちっぽけなことでも気持ちを抑えるのが大変なのですから、実之助のような境地に達することができるなんて考えも及びません。

そういうわたし自身もこれまでに、小さな罪を何度か犯してきました。それは法に触れないことは言え、自分のなかの倫理に違反するものです。きっとこれからも心のなかに暗い影を落とし、悔い続けるのでしょう。

ましてや知人は、不慮の事故とは言うものの人の命を奪っています。

了海と同じように、生涯をかけて償っていくのでしょうか。また、大切な命を奪われた家族も、いつの日か実之助のように、知人のことを許す日がくるのでしょうか。

いずれにしても、人は大なり小なりの罪や憎しみを背負って生きています。

そんな負の感情を下ろせたとき、きっと心が楽になるのでしょうね。いつの日か・・・。

コメント