はじめに【我が知識のなさ】

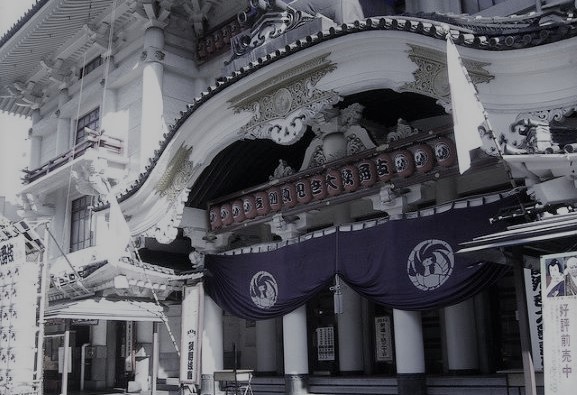

高齢者から学ぼう!【昔の常識がいまや専門知識】芸能編 で、古典芸能に興味を持ち始めたと書きましたが、今もその熱は冷めず、劇場デビューに備えて少しずつ勉強しています。

そこで歌舞伎についても、名跡とか屋号を調べていたのですが、そのなかで「坂田藤十郎さん老衰のため88歳で死去」の記事を見かけました。前の記事だったのですが、わたしは、この見出しに衝撃を受けたのです。

恥ずかしながら、坂田藤十郎という歌舞伎役者は、菊池寛の創作上の人物だと思い込んでいたのです。まさか実在していたとは、重ね重ね恥ずかしい限りです。そんな理由で『藤十郎の恋』を再読してみました。

菊池寛『藤十郎の恋』あらすじと解説【女遊びは芸の肥やし?】

菊池寛(きくちかん)とは?

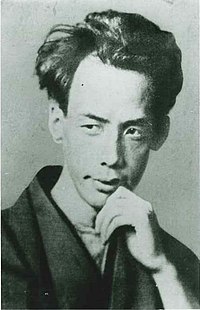

明治から昭和初期にかけて活躍した小説家、劇作家です。菊池寛。(1888~1948)

菊池寛(本名・菊池寛)は明治21(1888)年12月26日、香川県高松市に生まれます。明治43(1910)年に名門、第一高等学校文科に入学します。

第一高等学校の同級に芥川龍之介、久米正雄、山本有三らがいましたが、諸事情により退学してしまいます。結局、紆余曲折の末に京都帝国大学文学部に入学し、在学中に一校時代の友人、芥川らの同人誌『新思潮』に参加します。

大正5(1916)年、京都大学を卒業後、「時事新報」の記者を勤めながら創作活動を始め、『忠直卿行状記』『恩讐の彼方に』『藤十郎の恋』等の短編小説を発表します。大正9(1920)年、新聞小説『真珠夫人』が評判となり、作家としての地位を確立していきます。

大正12(1923)年、『文藝春秋』を創刊し、出版社の経営をする他にも文芸家協会会長等を務めます。昭和10(1935)年、新人作家を顕彰する「芥川龍之介賞」「直木三十五賞」を設立します。

しかし、終戦後の昭和22(1947)年、菊池寛は、GHQから公職追放の指令が下されます。日本の「侵略戦争」に『文藝春秋』が指導的立場をとったというのが理由でした。その翌年の昭和23(1948)年3月6日、狭心症を起こして急死してしまいます。(没年齢・59歳)

菊池寛『恩讐の彼方に』あらすじと解説【罪と償いを考える!】

菊池寛『芥川の事ども』要約と解説【天才ゆえの苦悩!】

菊池寛『奉行と人相学』あらすじと解説【人は見かけで分かる?】

菊池寛『形』と『常山紀談』あらすじと解説【虚妄に裏切られる!】

菊池寛『恩を返す話』あらすじと解説【人間関係が生み出す苦悩!】

菊池寛『マスク』あらすじと感想【強者に対する弱者の反感!】

菊池寛『父帰る』あらすじと解説【家族愛――「情」と「涙」!】

菊池寛『忠直卿行状記』あらすじと解説【封建制の犠牲者!】

菊池寛『極楽』あらすじと解説【極楽に飽きて地獄に憧れる!】

『藤十郎の恋』(とうじゅうろうのこい)とは?

『藤十郎の恋』とは、大正8(1919)年4月、『大阪毎日新聞』の夕刊に連載された菊池寛の小説です。後に戯曲化され、当り狂言の一つとなります。

菊池寛は、坂田藤十郎(元禄期、上方の歌舞伎役者)の『言行録』から刺激を受けて、これを執筆したとされています。

『藤十郎の恋』あらすじ(ネタバレ注意!)

時は江戸時代の元禄期です。この年、京の都に住む人々を激しく熱狂させていたことがありました。それは、万太夫座の坂田藤十郎、そして山下座の中村七三郎という二人の人気歌舞伎役者の競争でした。

それまで坂田藤十郎は、名人として天下無敵の名を欲しいままにしてきました。ところが、江戸歌舞伎の頭領、中村七三郎が江戸から京へとやって来ると一転、その座が脅かされるようになっていきます。沢山の群衆が半左衛門座へと流れていったのです。

七三郎の演じた、演目「傾城浅間ヶ嶽」の巴之丞の評判はすさまじいものでした。藤十郎は、十八番の「夕霧伊左衛門」で対抗しますが、京の人々は新しい芝居に目移りしていったのです。

藤十郎は七三郎の芸を尊敬し、同時に恐れもしました。けれども、藤十郎が本当に恐れていたのは、もっと深い本質的なあることです。それは―――自分の芸が行き詰まっているということでした。

いつしか藤十郎は、自分の芸に対する不安を感じていたのです。それが七三郎の登場によって、改めて突き付けられるといったかたちになったのです。「小手先だけの芸の問題ではない」そう考えた藤十郎の心にふと浮かんだのは、近松門左衛門のことでした。

近松は藤十郎のため「大経師昔暦」という新作狂言を書き下ろします。その内容は、大経師の女房・おさんが手代と不義をし、刑死するまでの命懸けの恋を描いたものでした。たちまち京の都は、歌舞伎始まって以来の珍しい狂言だとこの噂で持ちきりになります。

※ 大経師(だいきょうじ) 昔、朝廷御用の、経巻・仏画などを表装した職人の長のこと。

しかしこの前代未聞の狂言に、藤十郎は、不安と焦慮を抱えていました。それは、いくら色好みの藤十郎はといえ、人妻との色恋事の経験が一度もなかったからです。

そんなある日、万太夫座の酒宴が開かれます。けれども藤十郎の頭の中は、三日後に迫った初日のことで頭がいっぱいです。未だに、この役をどのように演じるべきかで思い悩んでいたのでした。

藤十郎は、一人、騒々しい酒宴の席から逃れて、奥の離れ座敷へと行きます。静かな場所で芸について思案をするためでした。するとそこへ、この茶屋・宗清の主人の女房・お梶が現れます。

お梶の美しさは昔から有名でした。四十に近い年齢になってもその美しさは失われていません。お梶と藤十郎は二十年来の馴染みの仲でした。けれども、これまで藤十郎は、お梶のことを意識したことはなかったのです。

それがこの夜は何故か―――この人妻のことが魅力的に思えてしかたがありません。

そのとき藤十郎の心に、悪魔的な思い付きが湧いてきます。藤十郎はお梶を呼び止めて、座敷に座るようにすすめます。

そして、舞台上の演技以上に狂おしく、しかも情熱的に、「そなたのことを想わぬ日はなかった。」と、この人妻をかき口説いたのでした。余りの激動に耐えきれなくなったお梶は、「わっ」と泣き出してしまいます。

さらに畳みかけるように藤十郎の口説き文句は続きます。すると、必死の覚悟を決めたお梶は、傍にあった行燈の灯りを「フッ」と、吹き消してしまいます。そして湧き立つ熱情に耐えながら、藤十郎が近寄ってくるのを待っていました。

ところが―――藤十郎は、お梶の傍をすり抜けて、走り去ってしまったのです。

闇の中に取り残されたお梶は、ただ一人、この残酷な辱めに耐えるしかありませんでした。

そして月初め、万太夫座では、いよいよ近松門左衛門の新作狂言が封切られました。その狂言のすさまじさは京の都の人々を熱狂させます。その勢いたるや山下座の中村七三郎の評判もかき消すほどでした。

この興行の評判と同時に、妙な噂が流れます。それは「藤十郎は、この狂言の役作りのために、ある茶屋の女房に偽りの恋を仕掛けた」というものでした。

しかし、「偽りにせよ、藤十郎から恋を仕掛けられた女房は果報者だ」と、京の女達は言い添え、こうした噂までもこの狂言の人気を高める結果になります

そんなある朝のことでした。万太夫座の楽屋の片隅で首を吊った中年の女性が発見されます。それは紛れもなく―――宗清の女房・お梶だったのです。お梶の死を聞いた藤十郎は衝撃を覚えます。

藤十郎は「芸のためだ」と、繰り返し自分自身に言い聞かせます。けれどもその後も、折に触れては彼の心を苛ませ続けたのでした。しかしお梶が死んでから、藤十郎の芸は益々冴えていきます。

彼の瞳には、人妻を奪う罪深い男の苦悩がありありと刻まれていました。それは恐らく藤十郎自身が、人妻に言い寄る恐ろしさを、肝に銘じていたためなのでしょう。

青空文庫 『藤十郎の恋』 菊池寛

https://www.aozora.gr.jp/cards/000083/files/47857_32607.html

『藤十郎の恋』【解説】

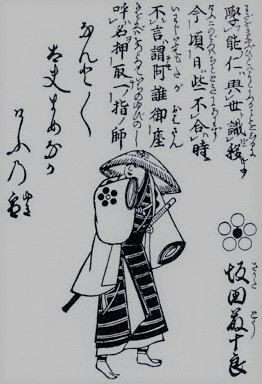

初世・坂田藤十郎(さかたとうじゅうろう)とは?

坂田藤十郎は、元禄期の上方歌舞伎を代表する名優です。(1647~1709)

京の座元・坂田市左衛門の子として生まれた藤十郎は、近松門左衛門と提携して、歌舞伎を舞踊中心から会話中心の写実劇に発展させます。荒事を始めた江戸の初世・市川團十郎に対し、和事の創始者として知られています。

※ 荒事(あらごと) 元禄期に顔に隈をとり、発声・動作を誇張した歌舞伎の演出法の一つ。初世・市川団十郎が創始。

※ 和事(わごと) 優美な色男がやわらかみのある動作や台詞で恋愛描写をする歌舞伎の演出法。初世・坂田藤十郎が創始。

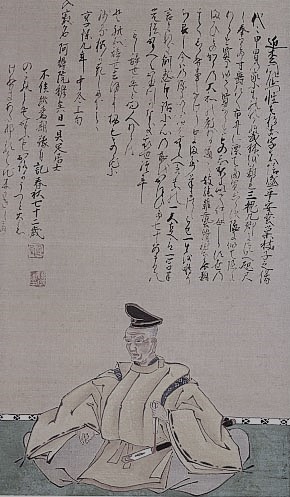

近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)とは?

近松門左衛門(本名・杉森信盛)は、江戸時代の浄瑠璃および歌舞伎の作者です。(1653~1724)

父親は越前吉江藩士でしたが浪人したため、京に出て公家一条家などに仕えます。その後、当時京都で評判の浄瑠璃語り宇治嘉太夫(のちの宇治加賀掾)のもとで浄瑠璃を書くようになります。

1685年には竹本義太夫に『出世景清』を書き、以後二人の協力関係がはじまります。1693年から歌舞伎の坂田藤十郎に作品を提供します。代表作として『曾根崎心中』『冥途の飛脚』『心中天の網島』『女殺油地獄』『国性爺合戦』などがあります。

あとがき【『藤十郎の恋』の感想を交えて】

歌舞伎役者の世界を指すことばとして良く「梨園」が使われますが、中国・唐の玄宗皇帝の故事が由来となっています。玄宗皇帝は宮廷内の梨を植えた庭で、音楽や演劇の脚本などについて自ら弟子に教えました。

そして、その弟子を「皇帝梨園弟子」と称します。ここから演劇界、特に、歌舞伎役者の世界を「梨園」と呼ぶようになります。つまりは、一般社会の常識とはかけ離れた特殊な社会を意味します。

さて、物語をとおして思うのは、現代との貞操観念の違いでしょうか。現在、不倫や浮気と呼ばれている行為は江戸時代、「不義密通」と呼ばれていました。その罪に対する処罰は男女ともに「死罪」という厳しいものでした。

人妻との恋愛は、まさに命懸けそのものだったのです。藤十郎は芸のためですが、そんな男に操を捧げようとしたお梶のことが不憫でなりません。万太夫座の楽屋で自死するしか無念を晴らす方法がなかったのでしょう。

「女遊びは芸の肥やし」―――この言葉については否定しません。確かにそんなこともあるでしょう。けれどもそれは、藤十郎のようにストイックなまでに芸事を追求した人間だけに許された言葉のような気がします。

コメント