はじめに【太宰が疎開時に見た生家の没落】

昭和20(1945)年7月31日、太宰一家は、疎開先の甲府から青森県金木の太宰の生家に疎開先を移します。(妻の実家・石原家が、焼夷弾爆撃で全焼したため)間もなく終戦を迎え、翌年の11月15日に東京三鷹に帰ることになるのですが、この疎開で、太宰は、生家の没落を目の当たりにします。

昭和21(1946)年1月15日付の井伏鱒二に宛てた手紙には次のように書かれています。

「金木の私の生家など、いまは『桜の園』です。あはれ深い日常です。私はこれに一票いれるつもりです。」

(井伏鱒二宛の書簡・太宰治)

また太宰の妻・津島美知子は『回想の太宰治』に次のように記しています。

二十一年の十一月半ばに帰京するまでの一年四カ月の間、地主であった太宰の生家の没落の様相は私どもの目の前に在った。かつて三百戸近い小作人がぞくぞく小作米を運び入れて俵の山をいくつか築いたタタキは、ガランとしてはした米をはかるのに使った台秤が一隅に当時の名残りをとどめているばかりで、小学生の姪のボール遊びの場と化している。

帳場は厳重に鍵を管理していて無用のものが出入りすることはなかったという米蔵の扉は開き放しで内部は空っぽ、金庫を据えカウンターを備えて帳場さんが小作人と交渉した店はY一家に貸していて、帳場の老人は毎日通ってきてはいるが手持ちぶさたの様子である。

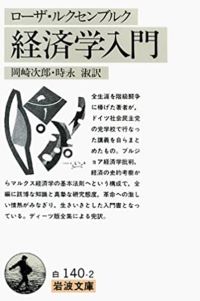

このような様を目にして太宰は「『桜の園』だ、『桜の園』そのままではないか」と口ぐせのように言った(貴族の没落をテーマにした小説の構想はそのころすでに芽生えていたのであろう)。

(『回想の太宰治』津島美知子)

『桜の園』(さくらのその)

ロシアの作家 A.チェーホフの戯曲。4幕。903年執筆、04年モスクワ芸術座初演。作者の四大戯曲の一つ。はなやかな昔の夢におぼれ、現実をみつめようとしない、崩壊する貴族階級の女地主ラネーフスカヤ夫人一家と、彼らの領地「桜の園」を買取る農奴上がりの新興成金ロパーヒンの姿に、交代する新旧2つの勢力を描き、古い家、生活を捨て、大学生トロフィーモフと手をたずさえ、新しい生活に飛込んでいく夫人の娘アーニャに未来を託している。日本では 15年初演。

出典:ブリタニカ国際大百科事典

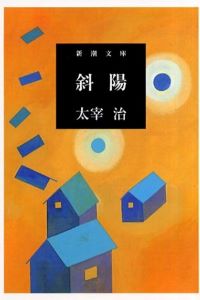

太宰治『斜陽』あらすじと解説【恋と革命のために生れて来た!】

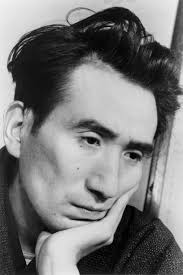

太宰治(だざいおさむ)とは?

昭和の戦前戦後にかけて、多くの作品を残した小説家です。本名・津島修治。(1909~1948)

太宰治は、明治42(1909)年6月19日、青森県金木村(現・五所川原市金木町)の大地主の家に生まれます。

青森中学、旧制弘前高等学校(現・弘前大学)を経て東京帝国大学仏文科に進みますが後に中退します。この頃、井伏鱒二に弟子入りをし、本格的な創作活動を始めました。しかし、在学中から非合法運動に関係したり、薬物中毒になったり、または心中事件を起こすなど、私的なトラブルは後を絶ちませんでした。

.jpg)

井伏鱒二『山椒魚』あらすじと解説【窮地に陥った者の悲鳴!】

井伏鱒二『太宰治のこと』要約【桜桃忌に読みたい作品④!】

井伏鱒二『屋根の上のサワン』あらすじと解説【手放すことも愛!】

井伏鱒二『へんろう宿』あらすじと解説【「お接待」慈悲の心!】

一方、創作のほうでは『逆行』が第一回芥川賞の次席となるなど、人気作家への階段を上り始めます。昭和14(1939)年、井伏鱒二の世話で石原美知子と結婚し、一時期は平穏な時間を過ごし『富嶽百景』『走れメロス』『駆込み訴へ』など多くの佳作を書きます。

戦後、『斜陽』で一躍、流行作家となりますが、遺作『人間失格』を残して、昭和23(1948)年6月13日、山崎富栄と玉川上水で入水自殺をします。(享年38歳)ちなみに、玉川上水で遺体が発見された6月 19日(誕生日でもある)を命日に、桜桃忌が営まれています。

太宰治の故郷・青森県(津軽)にご関心のある方は下記のブログを参考にして下さい。

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【序編―青森市・弘前市・大鰐町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編①-外ヶ浜町・今別町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編②-五所川原市・西海岸】

小説『斜陽』(しゃよう)について

小説『斜陽』は、昭和22(1947)年7月から10月にかけて4回にわたり雑誌『新潮』に連載されます。同年12月には単行本が新潮社より刊行され、これがベストセラーとなり、太宰治もこの作品により一躍、流行作家となります。

また、同作は、敗戦によって没落した貴族階級の人々を指す、「斜陽族」という流行語を生みだします。太宰の愛人・太田静子が主人公・かず子のモデルで、静子の日記を参考にしたとされています。ちなみに太宰が得意とした女性独白体(女性語り)の中で一番長い作品です。

太宰治の女性独白体(女性語り)小説

・『燈籠』(1937) 父母と暮らす24歳の下駄屋の娘

・『女生徒』(1939) 父親を亡くしたため、母親と二人で暮らす女子学生

・『葉桜と魔笛』(1939) 20歳の頃を回想する55歳の夫人

・『皮膚と心』(1939) 28歳の妻

・『誰も知らぬ』(1940) 23歳の頃を回想する41歳の夫人

・『きりぎりす』(1940) 24歳の画家の妻

・『千代女』(1941) 18歳の少女

・『恥』(1942) 小説のモデルにされたと勘違いした女性の読者

・『十二月八日』(1942)一児の母でもある小説家の妻

・『待つ』(1942) 毎日駅で誰かを待つ20歳の女性

・『雪の夜の話』(1944) 小説家の妹で年齢は20歳くらい

・『貨幣』(1946) 百円紙幣の女性

・『ヴィヨンの妻』(1947) 詩人の妻で一児の母でもある26歳の女性

・『斜陽』(1947) 妻子ある小説家の愛人

・『おさん』(1947) ジャーナリストの妻で三児の母

・『饗応夫人』(1947) 饗応好きな女主人のもとで働く女中

太田静子(おおたしずこ)とは?

太田静子は、滋賀県出身の歌人・作家で、太宰治の愛人の一人です。(1913-1982)

太宰に『斜陽』の題材として日記を提供したことで知られ、この日記は後に、『斜陽日記』の名で刊行されます。また太宰との間に一子(作家・太田治子)を儲けています。

『斜陽』【創作の時代背景】

戦後、連合軍総司令部(GHQ)が真っ先に着手したのは「農地改革」でした。それは「非耕作地主は一町歩を残し、国が強制的に買い上げ、それを小作農に売り渡す。」というものです。冒頭でも触れたように、大地主であった太宰の生家・津島家はこの「農地改革」により、所有地の大半を失うことになります。

また、昭和22(1947)年5月3日、日本国憲法の施行により、華族制度は廃止されます。これに伴い、「財産税」が適用されます。「財産税」の課税率は高く、多くの資産家華族を直撃します。このような時代背景を基に『斜陽』は創作されます。

『斜陽』あらすじ(ネタバレ注意!)

※ 物語は主人公・かず子の女性独白体形式で書かれています。

かず子とお母さまの一家は貴族階級でした。けれども昭和二十(1945)年、日本が無条件降伏したことで華族制度が廃止となり、没落貴族となっていたのです。当主の父親はすでに亡くなっていて、生活は苦しくなるばかりでした。

その年の十二月のはじめ、かず子とお母さまは、西片町の邸宅を売り、伊豆の山荘に引っ越すことにします。かず子には直治という弟がいました。けれども南方の戦地に赴いたまま、消息が絶えていたのです。二人は、直治が戦場から帰ってくるのを待ちながら伊豆の山荘で暮らしていました。

ある日、近所の子供たちが蛇の卵を見つけてきます。かず子はそれを蝮の卵と思い、燃やしてしまいます。お母さまは、お父さまの臨終の際、枕元に蛇がいたことから蛇に畏怖の情を持っていました。そんなとき、庭で一匹の蛇を見つけます。

お母さまは、あれは蛇の母親で「卵を捜しているのですよ。可哀そうに。」と、言います。かず子は、お母さまの顔が悲しい蛇に似ていると思い、(私の胸の中に住む醜い蛇が、美しい母蛇をいつか、食い殺してしまう)なぜだか、そんな気がしたのでした。

春になると、伊豆の山荘の周りは梅の花で覆われます。けれどもかず子は(この山荘での安穏は、全部いつわりの、見せかけに過ぎない)と、思います。以前から病身の母親は、日に日に衰えていきます。かず子の過去の傷痕も癒えてはいなかったのでした。

蛇の一件があってから十日ほど経った日、かず子は、風呂の火の不始末から火事を起こしてしまいます。この頃からお母さまは、めっきり病人くさくなっていき、反対にかず子は、火事のことを忘れようと畑仕事に精を出していたせいか、粗野で下品な女になっていくような気がしました。

そんなある日、お母さまが、「相談したい事があるの。」と言い、実は直治が生きていること、家にお金が無くなったこと、それに伴い、「かず子を嫁に行かせるか奉公させたほうが良い。」と、親類の叔父さまに言われたということを、かず子に告げます。

けれどもかず子は、(例え貧乏だろうと、お母さまの傍にいるだけでいい)と、考えていました。かず子は、気が遠くなるほど泣きます。そしてある人のことが、恋しくてたまらなくなりました。かず子はお母さまに、「 “ ひめごと ” がある。」と、話します。

―――弟の直治が戦争から帰ってきました。

ところがまもなく、直治は、東京に行ってしまいます。そんなときかず子は、六年前に直治が麻薬中毒で苦しんでいた頃の日記、『夕顔日誌』を見つけます。

当時かず子は、直治から薬代として、多額のお金をねだられていました。けれども山木という家に嫁いだばかりで、お金は自由になりません。そこでかず子は、自分の貴金属類やドレス等を売って都合をつけていたのでした。

ある日かず子は、直治から、直治の敬愛している小説家・上原二郎のところに薬代を届けて欲しいと頼まれます。心配になったかず子は上原を訪ねます。そしてお酒を共にすることになります。その帰り際、かず子は上原から、不意にキスをされてしまったのでした。

この一件が、―――かず子の「ひめごと」になります。

当時かず子は、細田という画家の絵に夢中になっていました。平気で好きだとも公言していたのです。このことが夫の疑惑を生み、お腹に赤ちゃんがいるにも関わらず離婚したのでした。その赤ちゃんは実家に帰ってから死んで生まれてきます。

お母さまは、寝たり起きたりの半分病人状態でした。直治は、家の金を持ち出して、東京の上原のところに行くようになります。そのような状況でかず子は、上原に三通の手紙を出します。一通目は、「今の生活から逃れ出たい。私は或る人に恋をしていて、愛人として暮らすつもりだ。」といった上原への思いを綴るものでした。

二通目は、「お金がほしいのではなく、赤ちゃんがほしい。」ということを綴ります。そして三通目は、「お母さまに上原のことを不良と言うと、肯定的な返事で、そのことが私にはうれしく、私も不良になりたい。上原に逢いたい。」と、綴りました。けれども、三通の手紙の返事はきません。

かず子は、上京して上原のもとへと行く決意を固めます。そんな矢先、お母さまの容態が悪くなります。かず子は献身的な看病をしながら、直治の部屋から持ってきた “ 革命 ” について書かれた本を読み、奇妙な興奮を覚えます。そして、「人間は恋と革命のために生れて来た。」と、確信するのでした。

そんなある日、お母さまが「蛇の夢を見た。」と言います。かず子はぎょっとし、言われたところを見てみると、実際に蛇がいたのです。かず子は覚悟を決め、(これからは出来るだけ、お母さまのお傍にいよう)と、思います。そして、それから何日かして―――お母さまは亡くなったのでした。

お母さまの葬儀を済ませたかず子は、「戦闘、開始。」と、“ 恋 ” に向かって突き進んでいきます。ある日、直治がダンサー風の女性を山荘に連れて来たこともあり、かず子はその弱みに付け込んで、上原のもとへと向かいました。

上原は不在で、家には奥さんと娘さんだけがいました。奥さんはとても親切で、かず子は動揺を隠し切れません。けれども、「人間は、恋と革命のために生れて来た。」との思いを胸に、教えてくれた上原の居場所へと向かいます。そして再会を果たします。

六年前ぶりに逢った上原は、まるで違う人のようになっていました。上原にたかって酒を飲む人たちもいます。かず子は上原の雰囲気から(私のあの手紙を読んだ。そうして、誰よりも私を愛している)と、察します。そしてその夜、かず子は上原と共に、朝を迎えたのでした。

と、同じ朝、―――直治が自殺をします。

遺書には自分の弱さと、「下品になりたかった、強暴になりたかった。」と、貴族階級出身に由縁する苦悩が綴られていました。そして、「僕に、一つ、秘密があるんです。」と、秘めていた上原の妻への思いを姉にだけ打ち明けます。遺書の最後には「僕は、貴族です。」と、記されていました。

直治の死の後始末をした後、かず子は、上原に最後の手紙を書きます。その内容は、上原との間に小さな生命が宿ったこと、それを知ってか知らずか、上原が自分から離れていこうとしていること、更には、「こいしいひとの子を生み、育てる事が、私の道徳革命の完成なのです。」と、強く生きていく決意が綴られます。

また、かず子も上原も道徳の過渡期の犠牲者だということ、今の世の中で一番美しいのは犠牲者ということ、そして、「その小さい犠牲者のために、一つだけ、おゆるしをお願いしたい事があるのです。」と、したためます。

それは、私の子を上原の妻に抱かせ、「これは、直治が、或る女のひとに内緒に生ませた子ですの。」と言わせてほしいといった願いでした。手紙の最後には、「忘れかけられた女の唯一の幽かないやがらせ。」と、綴られます。

青空文庫 『斜陽』 太宰治

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/1565_8559.html

『斜陽』【解説と個人的な解釈】

『斜陽』という作品は、没落していく貴族の姿を描いているのは勿論のこと、主人公・かず子の “ 女性としての再生 ” を描いていることは誰の目から見ても明らかでしょう。

小説内では後から明かされていきますが、かず子は妊娠したまま離婚をし、しかも実家に戻ってから死産をするといった辛い経験をしています。と、同時に、実家の没落、日増しに衰えていく母の姿、そして放蕩を続ける弟・直治と、向き合わなければなりませんでした。

明日さえも見えぬ、不安な日々の連続です。そんなかず子の唯一の支えは直治の師・上原の小説でした。小説を通し、上原のへの思いは増幅していきます。やがて、かず子はその思いを、「恋」と認識するようになっていきます。そして「ひめごと」になります。

かず子は、その思いを三通の手紙にしたためます。それは「愛人になりたい。」「あなたの子供が欲しい。」といった、現代ならストーカーそのものとも言える一方的なものです。けれども、周りの全てが滅びゆく予感のするかず子にとっては、たった一つの希望だったのです。

言うなれば、貴族階級という封建的な社会に身を置いていたかず子にとって、それは「革命」でした。そして、母の死をきっかけに、上原との「恋の成就」のため、突き進んでいきます。つまり、「恋と革命」に自らの生きる道を開いていこうとしていたのです。

一方で直治は、「革命」を起こせず「貴族」のまま、破滅の道を歩んでしまいます。上原もまた、その生活ぶりを見る限り、そう遠くない未来に破滅の予感がします。反対にかず子は、思惑通りに上原の子を宿します。けれども母一人で子供を育てる選択をします。

太宰の晩年の作品に共通して言えることですが、本作品も、逆境時の女性(母親)の逞しさと、男性(父親)の弱さが対比的に描かれています。太宰は、直治と上原に自分を重ねて執筆したのでしょう。

あとがき【『斜陽』の感想を交えて】

.jpg)

先ず『斜陽』という題名ですが、上の写真に見られるように、太宰の生家の襖には『斜陽』の二文字が刻まれています。つまり幼い頃より太宰が目にし、慣れ親しんだ言葉だと推測することができます。

ちなみに、『斜陽』という言葉を辞書で引くと、西に傾いた太陽(夕日)と出てきます。太陽の沈む様子が没落していく生家と重なり、この題名をつけたのでしょう。

あらすじでは割愛しましたが、かず子とお母さまの一場面に、「夕日がお母さまのお顔に当たって、お母さまのお眼が青いくらいに光って見えて(中略)飛びつきたいほどに美しかった。」という描写があります。

この描写を考えると、『斜陽』という作品は、沈みゆく惨めさばかりを描いたものでないことが分かります。沈みゆく夕日にも美しさがあり、やがて太陽は昇ってくるのです。その太陽はまさしく「恋と革命」に生きるかず子の姿だと言えるでしょう。

太宰治【他の作品】

太宰治『家庭の幸福』【家庭というエゴイズムへの反逆!】

太宰治『善蔵を思う』そしてわたしは、亡き友人を思う。

太宰治『黄金風景』読後、わたしの脳裏に浮かんだこと!

太宰治『燈籠』に見る【ささやかな希望の燈火と大きな暗い現実】

太宰治『富嶽百景』【富士という御山になぜ人は魅せられるのか】

太宰治・新釈諸国噺『貧の意地』あらすじと解説【心の貧困!】

太宰治・新釈諸国噺『破産』あらすじと解説【倹約ストレス?】

太宰治『清貧譚』あらすじと解説【私欲を捨ててまで守るもの?】

太宰治『ヴィヨンの妻』あらすじと解説【生きてさえいればいい!】

太宰治『葉桜と魔笛』あらすじと解説【神さまはきっといる!】

太宰治『待つ』あらすじと解説【あなたはいつか私を見かける!】

太宰治『水仙』あらすじと解説【21世紀にも天才は存在する!】

太宰治『メリイクリスマス』あらすじと解説【人間は逞しい!】

太宰治『雪の夜の話』あらすじと解説【随筆『一つの約束』!】

太宰治『薄明』あらすじと解説【絶望の淵に見る希望の光!!】

太宰治『たずねびと』あらすじと解説【他人からの善意の救済!】

太宰治『桜桃』あらすじと解説【子供より親が大事と思いたい!】

太宰治『畜犬談』あらすじと解説【芸術家は弱い者の味方!!】

太宰治『女生徒』あらすじと解説【幸福は一夜おくれて来る!!】

太宰治『満願』あらすじと解説【原始二元論と愛という単一神!】

太宰治『トカトントン』あらすじと解説【マタイ福音書の意味!】

太宰治『走れメロス』あらすじと解説【信頼されることの重み!】

太宰治『恥』あらすじと解説【小説家なんて人の屑だわ!】

コメント