はじめに【太宰の随筆『一つの約束』について】

太宰治の随筆の中で印象に残っているもののひとつに『一つの約束』という作品があります。内容はこのようなお話です。

難破した遭難者が海岸に打ち上げられ、必死にしがみついた所は燈台の窓縁でした。遭難者は、助けを求めに叫ぼうとしますが、そのとき燈台守の一家がつつましくも幸せな夕食の最中だったのです。

それを見た時、遭難者は(自分の一声でこの一家団欒が滅茶滅茶になる)と思い、喉まで出かかっていた声を一瞬躊躇ってしまいます。するとたちまち大波が押し寄せ、遭難者のからだを一飲みにし、沖まで連れ去ってしまいました。

太宰は、この遭難者の美しい行為を、一体誰が見ていたのだろう。と語ります。そして、このような誰も見ていない事実が世の中にはある。そのような事実にこそ、高貴な宝玉が光っている場合が多いのだ、それをこそ書きたい。と、語っています。

名前も残らず―――それどころか、誰の記憶にも残らずに、その一生を終えてしまう人間も多いかと思います。わたし自身そんな人間の一人です。けれども、太宰の言うとおり存在していたことは事実で、そのような人間の人生こそが美しい宝玉なのです。

青空文庫 『一つの約束』 太宰治

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/43069_17525.html

太宰治『雪の夜の話』あらすじと解説【随筆『一つの約束』!】

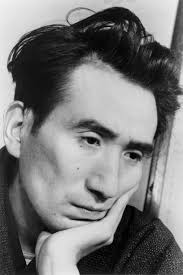

太宰治(だざいおさむ)とは?

昭和の戦前戦後にかけて、多くの作品を残した小説家です。本名・津島修治。(1909~1948)

太宰治は、明治42(1909)年6月19日、青森県金木村(現・五所川原市金木町)の大地主の家に生まれます。

青森中学、旧制弘前高等学校(現・弘前大学)を経て東京帝国大学仏文科に進みますが後に中退します。この頃、井伏鱒二に弟子入りをし、本格的な創作活動を始めました。しかし、在学中から非合法運動に関係したり、薬物中毒になったり、または心中事件を起こすなど、私的なトラブルは後を絶ちませんでした。

.jpg)

井伏鱒二『山椒魚』あらすじと解説【窮地に陥った者の悲鳴!】

井伏鱒二『太宰治のこと』要約【桜桃忌に読みたい作品④!】

井伏鱒二『屋根の上のサワン』あらすじと解説【手放すことも愛!】

井伏鱒二『へんろう宿』あらすじと解説【「お接待」慈悲の心!】

一方、創作のほうでは『逆行』が第一回芥川賞の次席となるなど、人気作家への階段を上り始めます。昭和14(1939)年、井伏鱒二の世話で石原美知子と結婚し、一時期は平穏な時間を過ごし『富嶽百景』『走れメロス』『駆込み訴へ』など多くの佳作を書きます。

戦後、『斜陽』で一躍、流行作家となりますが、遺作『人間失格』を残して、昭和23(1948)年6月13日、山崎富栄と玉川上水で入水自殺をします。(享年38歳)ちなみに、玉川上水で遺体が発見された6月 19日(誕生日でもある)を命日に、桜桃忌が営まれています。

太宰治の故郷・青森県(津軽)にご関心のある方は下記のブログを参考にして下さい。

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【序編―青森市・弘前市・大鰐町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編①-外ヶ浜町・今別町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編②-五所川原市・西海岸】

短編小説『雪の夜の話』について

『雪の夜の話』は、実業之日本社が発行していた少女向け雑誌『少女の友』昭和19(1944)年5月号に掲載されます。戦時中、太宰は文学上の新しい試みを模索します。(出版物に対する厳しい検閲があった為)

井原西鶴の著作に独特の趣向を凝らした『新釈諸国噺』や、古くから伝わる昔話に新たな解釈を施した『お伽草紙』、そして後に太宰の代名詞ともなった女性独白体(女性語り)がその試みと言えるでしょう。本作はこの女性独白体で書かれています。

太宰治の女性独白体(女性語り)小説

・『燈籠』(1937) 父母と暮らす24歳の下駄屋の娘

・『女生徒』(1939) 父親を亡くしたため、母親と二人で暮らす女子学生

・『葉桜と魔笛』(1939) 20歳の頃を回想する55歳の夫人

・『皮膚と心』(1939) 28歳の妻

・『誰も知らぬ』(1940) 23歳の頃を回想する41歳の夫人

・『きりぎりす』(1940) 24歳の画家の妻

・『千代女』(1941) 18歳の少女

・『恥』(1942) 小説のモデルにされたと勘違いした女性の読者

・『十二月八日』(1942)一児の母でもある小説家の妻

・『待つ』(1942) 毎日駅で誰かを待つ20歳の女性

・『雪の夜の話』(1944) 小説家の妹で年齢は20歳くらい

・『貨幣』(1946) 百円紙幣の女性

・『ヴィヨンの妻』(1947) 詩人の妻で一児の母でもある26歳の女性

・『斜陽』(1947) 妻子ある小説家の愛人

・『おさん』(1947) ジャーナリストの妻で三児の母

・『饗応夫人』(1947) 饗応好きな女主人のもとで働く女中

『雪の夜の話』あらすじ(ネタバレ注意!)

(物語は主人公の私(しゅん子)の独白形式で描かれています。)

ある雪の日、学校帰りの「私」は、中野の叔母さんに頼まれていた姪のモンペを届け、お土産にスルメを二枚貰ってきます。ところが、降り積もった雪に気持ちがはずんでいたせいか、そのスルメを落としてしまいます。「私」は、ガッカリします。

実はそのスルメを妊娠中の兄嫁に届けようと家路を急いでいたからでした。兄嫁はきみ子といいます。夏に出産する予定なのですが、ときに妙なものを食べたくなり、少し前に「スルメかなにかしやぶりたいわ。」と、言っていたのを思い出したのです。けれども、来た雪道を引き返し、何度探してみても見つかりません。

「私」は、兄と兄嫁の三人家族です。兄は少し変人の小説家で、四十近くになるのにいつも貧乏です。「私」の父母は東京の生まれですが、山形の役所に長く務めていて、兄も「私」も山形で生まれました。けれども父が亡くなり、母と三人で東京に帰って来て、その母も先年亡くなります。

スルメを落としてガッカリしていた「私」でしたが、雪が百万の蛍のように乱れ狂って舞っている様子を見て、妙案が浮かびます。―――それは、「この美しい雪景色をお姉さんに持っていってあげよう。」という案でした。

いつか兄は「私」に、「人間の眼玉は、風景をたくわえる事が出来る。」と言ったことがあり、デンマークの昔話を教えてくれました。その内容は、ある医者が難破した若い水夫を解剖したところ、網膜に美しい一家団欒の光景が写っているのを発見します。そのことを友人の小説家に報告すると、このような解釈を下しました。

「難破し、岸へとたどりついた水夫が夢中でしがみついたところが灯台の窓縁で、助けを求めようとしたら燈台守りの一家が夕食を始めようとしていた。それを見た水夫は(今助けを求めたら一家団欒が滅茶苦茶になる)と思い、そのまま波に飲み込まれてしまった。この水夫は世の中で一ばん優しく、気高い人なのだ。」

「私」は例え科学上ではあり得ない話だとしても(この話を信じたい)と思いました。そして雪の夜にふとこの話を思い出した「私」は、眼の底に美しい雪景色を写して、兄嫁に届けて、「あたしの眼の中を覗いてごらん。お腹の赤ちゃんが綺麗になってよ。」と言おうと思ったのです。

先日、兄嫁は兄に「綺麗な人の絵姿を壁に張って下さい。それを眺めて、綺麗な子供を産みとうございます。」とお願いしました。ところが兄は能面の写真二枚とその間に、兄のしかめっ面の写真を張り、兄嫁に「それを眺めると、私、胸がわるくなって。」と、言われていたのです。

「私」は家に着くなり兄嫁に「あたしの眼を見てよ、あたしの眼の底には、とっても美しい景色が一ぱい写っているのよ。」と告げ、兄が教えてくれたことを話します。けれども「たいてい嘘なんですもの。」と、兄嫁は取り合ってくれません。

それでも「私」は、「でも、あのお話だけは本当よ。あれだけは信じたいの。とっても美しい雪景色を見て来たんだから。あたしの眼を見て。きっと、雪のように肌の綺麗な赤ちゃんが生れてよ。」と言い、引き下がりませんでした。

するとその時、隣の部屋から兄が出て来て「しゅん子の眼を見るよりは、おれの眼を見たほうが効果があらあ。おれの眼は、二十年間きれいな雪景色を見て来た眼なんだ。もっと見事な雪景色を、百倍も千倍も見て来ているんだからね。」と、言います。

「私」は兄を心底憎く思い、悔しくて泣いてやろうとも思いましたが、その時、兄嫁が「私」を助けてくれました。―――「でも、とうさんのお眼は、綺麗な景色を百倍も千倍も見て来たかわりに、きたないものも百倍も千倍も見て来られたお眼ですものね。」

兄は「生意気を言ってやがる。」と言い、ぶっとふくれて隣りの六畳間に引っ込んでしまいました。

青空文庫 『雪の夜の話』 太宰治

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/1573_34633.html

『雪の夜の話』【解説と個人的な解釈】

冒頭部分で随筆『一つの約束』のあらすじを軽く述べましたが、この作品にも同じ物語が挿入されています。しかし、〈水夫の死体を解剖したら “ 網膜に美しい一家団欒の光景 ” が写されていた場面〉の描写は『雪の夜の話』にだけ記されています。

実際にデンマークに伝わる話かは定かではありませんが(おそらく太宰の創作と思われる)、作品に重複させているところをみると、太宰がこの物語を好んでしたのは確かでしょう。

さて、主人公のしゅん子は、美しい雪景色を眼の底に移して、兄嫁に届けたいと思います。それはかつて兄が話した「人間の眼玉は、風景をたくわえる事が出来る。」という言葉を信じていたからでした。

この場面に、兄嫁を思うしゅん子の純粋無垢な優しさと同時に、いくらどうしようもなくても、たった一人の肉親である兄のことを、根っこの部分では信じている心情を垣間見ることができます。

物語のラストでは、そんな兄が「自分のほうが二十年間きれいな雪景色を見てきた。」と話し、しゅん子を悲しませますが、兄嫁は「その代わり、きたないものも百倍も千倍も見てきた。」と言って、助け船を出します。

ラストは太宰自身の自虐とも捉えることができますが、ほとんどの人間に共通して言えることです。実際に若かりし頃は純粋で美しかった心も、年齢を重ねていくにつれ汚れていくものです。本作品はそんな純粋で美しい心の大切さをわたしたちに訴えているような気がします。

あとがき【『雪の夜の話』の感想を交えて】

再度『一つの約束』について触れますが、この随筆で太宰は、次のような愛国的な発言をしています。

第一線に於いて、戦って居られる諸君。意を安んじ給へ。誰にも知られぬ或る日、或る一隅に於ける諸君の美しい行為は、かならず一群の作者たちに依って、あやまたず、のこりくまなく、子々孫々に語り伝えられるであろう。

(『一つの約束』太宰治)

ときは戦時下ということもあり、誰にも知られず戦死していく人々に向けられた言葉なのは明らかでしょう。太宰はこのような “ 美しい行為 ” を書くことが我が国の文学者の努めだと語っています。

『雪の夜の話』は少女向け雑誌に掲載された作品です。ですから、読者のため “ 瞳に綺麗な風景を写す ” といった美しい描写を軸とした創作を試みました。けれども、本当に伝えたかったことは、見知らぬ土地で、誰にも知られず散っていった英霊たちのことなのです。

太宰治【他の作品】

太宰治『家庭の幸福』【家庭というエゴイズムへの反逆!】

太宰治『善蔵を思う』そしてわたしは、亡き友人を思う。

太宰治『黄金風景』読後、わたしの脳裏に浮かんだこと!

太宰治『燈籠』に見る【ささやかな希望の燈火と大きな暗い現実】

太宰治『富嶽百景』【富士という御山になぜ人は魅せられるのか】

太宰治・新釈諸国噺『貧の意地』あらすじと解説【心の貧困!】

太宰治・新釈諸国噺『破産』あらすじと解説【倹約ストレス?】

太宰治『清貧譚』あらすじと解説【私欲を捨ててまで守るもの?】

太宰治『ヴィヨンの妻』あらすじと解説【生きてさえいればいい!】

太宰治『葉桜と魔笛』あらすじと解説【神さまはきっといる!】

太宰治『待つ』あらすじと解説【あなたはいつか私を見かける!】

太宰治『水仙』あらすじと解説【21世紀にも天才は存在する!】

太宰治『メリイクリスマス』あらすじと解説【人間は逞しい!】

太宰治『薄明』あらすじと解説【絶望の淵に見る希望の光!!】

太宰治『たずねびと』あらすじと解説【他人からの善意の救済!】

太宰治『桜桃』あらすじと解説【子供より親が大事と思いたい!】

太宰治『斜陽』あらすじと解説【恋と革命のために生れて来た!】

太宰治『畜犬談』あらすじと解説【芸術家は弱い者の味方!!】

太宰治『女生徒』あらすじと解説【幸福は一夜おくれて来る!!】

太宰治『満願』あらすじと解説【原始二元論と愛という単一神!】

太宰治『トカトントン』あらすじと解説【マタイ福音書の意味!】

太宰治『走れメロス』あらすじと解説【信頼されることの重み!】

太宰治『恥』あらすじと解説【小説家なんて人の屑だわ!】

コメント