はじめに【とある男の『節約術』】

こんなご時世だからでしょうか。いや、かなり前から書店に “ 節約術 ” なる本が並べられている気がします。そのなかの一冊を手に取って読んだのですが、これが意外と面白いのです。

節約=暗い、といったイメージからはほど遠く、楽しく節約をしょうといったコンセプトのものでした。読み進めていくと「食費を削りダイエット効果も!」そんな魅力的なフレーズが目に飛び込んできます。

考えてみたら、わたしの周りにも節約術を実践している男がいました。飲み会には絶対に参加をしないし、昼食は必ず、自分で作ってきたおにぎりを二個。自動販売機は利用せずに、ステンレスボトルにお茶を入れて持ってきています。

平均年齢の高い組織ですから当然、評判はあまり良くありません。ですが、その徹底ぶりに、わたし自身いたく感心をしていたものでした。

太宰治・新釈諸国噺『破産』あらすじと解説【倹約ストレス?】

太宰治(だざいおさむ)とは?

昭和の戦前戦後にかけて、多くの作品を残した小説家です。本名・津島修治。(1909~1948)

太宰治は、明治42(1909)年6月19日、青森県金木村(現・五所川原市金木町)の大地主の家に生まれます。

青森中学、旧制弘前高等学校(現・弘前大学)を経て東京帝国大学仏文科に進みますが後に中退します。この頃、井伏鱒二に弟子入りをし、本格的な創作活動を始めました。しかし、在学中から非合法運動に関係したり、薬物中毒になったり、または心中事件を起こすなど、私的なトラブルは後を絶ちませんでした。

.jpg)

井伏鱒二『山椒魚』あらすじと解説【窮地に陥った者の悲鳴!】

井伏鱒二『太宰治のこと』要約【桜桃忌に読みたい作品④!】

井伏鱒二『屋根の上のサワン』あらすじと解説【手放すことも愛!】

井伏鱒二『へんろう宿』あらすじと解説【「お接待」慈悲の心!】

一方、創作のほうでは『逆行』が第一回芥川賞の次席となるなど、人気作家への階段を上り始めます。昭和14(1939)年、井伏鱒二の世話で石原美知子と結婚し、一時期は平穏な時間を過ごし『富嶽百景』『走れメロス』『駆込み訴へ』など多くの佳作を書きます。

戦後、『斜陽』で一躍、流行作家となりますが、遺作『人間失格』を残して、昭和23(1948)年6月13日、山崎富栄と玉川上水で入水自殺をします。(享年38歳)ちなみに、玉川上水で遺体が発見された6月 19日(誕生日でもある)を命日に、桜桃忌が営まれています。

太宰治の故郷・青森県(津軽)にご関心のある方は下記のブログを参考にして下さい。

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【序編―青森市・弘前市・大鰐町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編①-外ヶ浜町・今別町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編②-五所川原市・西海岸】

『新釈諸国噺(しんしゃくしょこくばなし)』とは?

『新釈諸国噺』とは、12編の短編から成る太宰治の作品集のことで、江戸時代の浮世草子・人形浄瑠璃作者であった井原西鶴の著作の中から、太宰自身がお気に入りの作品を選んで現代語訳をし、独特の趣向を凝らして描かれた作品集となっています。

太宰は冒頭の「凡例」で次のように述べています。

西鶴は、世界で一ばん偉い作家である。メリメ、モオパッサンの諸秀才も遠く及ばぬ。私のこのような仕事に依よって、西鶴のその偉さが、さらに深く皆に信用されるようになったら、私のまずしい仕事も無意義ではないと思われる。

ちなみに『破産』の元になっているのは(日本永代蔵、巻五の五、三匁五分曙のかね)です。

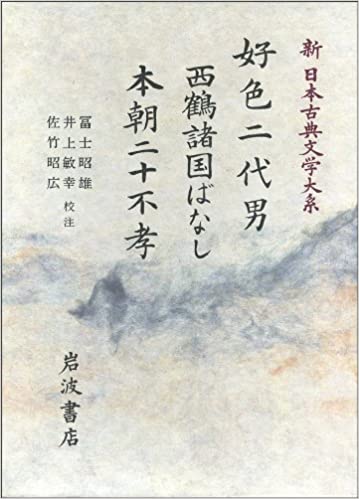

井原西鶴(いはら‐さいかく)とは?

井原西鶴(本名は平山藤五)とは、江戸時代前期の浮世草子・人形浄瑠璃作者・俳人です。(寛永19年(1642年)- 元禄6年(1693))

大坂の商家に生まれた井原西鶴は、15歳頃から俳諧を学び、矢数(やかず)俳諧(はいかい)でその名を広く世間に轟かせるようになります。その後、浮世草子を手掛けるようになり『好色一代男』を始めとした、数多くの名作を残していきます。

代表作として他に、『好色五人女』『武道伝来記』『好色一代女」』『武家義理物語』『本朝二十不孝』『日本永代蔵』『世間胸算用」』『西鶴織留』『西鶴置土産」』などがあり、近世文学の代表者の一人とされています。

矢数俳諧(やかず‐はいかい)

出典:精選版 日本国語大辞典

〘名〙 俳諧形式の一つ。京都三十三間堂の「通し矢」にならって、一昼夜または一日のあいだに独吟の句数を競った俳諧興行。大句数(おおくかず)。大矢数。矢数。

『破産』あらすじ(ネタバレ注意!)

むかし美作の国(現在の岡山県の北東部)に、万屋という大金持ちがいました。この当主が一代で溜め込んだ金銀は、何万両、何千貫と見当がつきません。

だからといって大邸宅を構えるわけでもなく、古くて小さな家に住んでいます。着るものも木綿の着物一枚と決め、お風呂は近所のもらい風呂、食べるものはとにかく質素でした。

つまり、当主が一代で財を成したのは、尋常ならぬ質素倹約の賜物だったのです。

そんな調子ですから “ 酒色 ” の二文字を激しく嫌っています。実の息子さえも、見込みがないと思えば、即座に勘当を言い渡しました。

※賜物(たまもの) 賜ったもの。いただき物。結果として生じた、よい事・物。

その後、当主の妹の一子を家に入れて、二十五、六まで手代同様にこき使い、ひそかにその働きぶりを観察します。当主はこの青年を大いに気に入り、養子に迎え入れて跡取りとすることにしました。

さて、次は嫁です。当主は養子に「嫁はどんなのがいいか。」と聞きます。すると「やきもち焼きの女房を貰いたい。」と言うのです。理由は、万が一に自分が道楽に走ろうとも、悋気が強い女房なら、万屋の財産も安全だろうとのことです。

※悋気(りんき) 男女間の事で(主に女が)焼くやきもち。

この養子の言葉に当主は大喜びします。早速四方に手を回して、眼鏡に叶う娘を見つけてきて、養子の嫁に迎えます。そして、自分ら夫婦は隠居をし、家の財産を全て養子に譲り渡しました。

しかしながら、そんな真面目な養子でも、万屋の莫大な財産には目がくらみます。付き合いと称して茶屋遊びをするようになりました。すると、悋気持ちの女房が力を遺憾なく発揮します。

いちいち、そのうるさい事ときたら、尋常ではありません。こんな時のために望んだ嫁とはいえ、この悋気癖には嫌気がさします。養子は内心(養父母に、気にいられようと言ったことが、とんでもないことになった……)と後悔していました。

結局、養子も茶屋遊びは止めるしかありませんでした。主が家にいれば奉公人たちは気を抜かずに一生懸命働きます。隠居も機嫌が良く、財産は増えていくばかりです。けれども主ひとりはいつも悶々としています。

表面上は如才なく働いていましたが、心の中で(いまに隠居が死んだら)と、ひそかに時期を狙っていました。やがて―――隠居夫婦が続けて極楽往生に旅立ちます。こうして養子は名実ともに真の主となったのでした。

主はまず先に、女房を連れて伊勢参りに出かけ、そのついでに、京大阪を巡り、都のしゃれた風俗を見せました。そして、都のはやりの派手な着物や帯をどっさりと買ってあげて、やんわりと悋気をたしなめます。

女房もまた、国へ帰ると、都の人に負けまいと美しく着飾るようになります。その上で、悋気はあさましいものと深く恥じるようになります。主はこのときを待っていたとばかりに「上方で保養したい。」と打ち明けます。

女房は「一年でも二年でも、ゆっくり御養生しておいでなさい。あたしも遊ぶつもりよ。かまわないでしょう?」と、心よく主を送り出したのでした。

主の留守中、女房は散財を始めます。奉公人たちもこれ幸いと、仕事そっちのけで己の欲望のために行動します。主もまた上方で、天下のお大尽とおだてられ、必死で金をばら撒いては豪遊を試みます。

ついには、一年も経たぬうちに、あれほどあった金銀も底を尽いてしまいました。

主は国へと帰ります。そして一文無しということをひた隠しにして、両替商を営みます。

かねてからの信用が万屋にはありました。お客は一文無しとは知らずに金銀を預けます。預かった金銀は右から左へと流用していましたが、内証を見すかされる事もありません。

※内証(ないしょう) 家の内輪向きのこと。

こうして三年後には、内証はともかくとして、表向きはむかしの万屋のような勢いを取り戻していました。その年の暮れのことです。最後の商いを終えると、蔵には一文の金も残っていませんでした。

それでも主は(この年の瀬さえしのいで、来年になったら、また金銀の預け入れが殺到する)と、高を括り(必ず上方に返り咲いてやる)と決心するのでした。

その夜、まだ除夜の鐘が鳴り終わらない頃のことです。

目つきの鋭い浪人者が訪ねてきて「そなたの店から受け取ったお金の中に一粒、贋の銀貨が混じっていた。取りかえていただきたい。」と言います。

主はあれこれと理由をつけて誤魔化そうとします。けれども浪人もまた、年の瀬の支払いをしなくてはと必死です。しだいに浪人の声も高くなっていきます。

「たかが銀一粒だ。無いのか。本当に無いのか。何も無いのか。」

浪人がわめけばわめくほど、その声は近隣に響きわたり、たちまち人々の噂は四方に広がっていきました。

―以下原文通り―

人の運不運は知れぬもの、除夜の鐘を聞きながら身代あらわれ、せっかくの三年の苦心も水の泡、さすがの智者も矢弾つづかず、わずか銀一粒で大長者の万屋ぐゎらりと破産。

青空文庫 『新釈諸国噺』 太宰治

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/2269_15103.html

『破産』【解説と個人的な解釈】

「万屋」の一代目当主は、“ 酒色 ” を嫌い、日頃から質素倹約を心がけて、一代にして莫大な財を成します。そして見込みのない息子を勘当してまで、自分の眼鏡に叶った甥に後を継がせ、“ 酒色 ” に溺れないようにと、あえて悋気持ちの嫁を貰わせます。

ところがこの二代目とその女房は実際のところ、眼鏡違いだったと言えます。一代目の亡き後、二代目は茶屋遊びにふけ、女房もまた散財をするようになります。主人が放蕩すれば、店の秩序は乱れ、奉公人は好き勝手するようになります。

案の定「万屋」の財産は底を尽いていきます。再起をはかろうとした二代目でしたが、たった一粒の偽の銀貨から内証が露見し、破産してしまうといったオチの物語です。一代目の築いた財産を二代目、三代目が食いつぶすというのはよくある話です。

けれども後継者選びに失敗した一代目にも非があると言えるでしょう。もっと言うなら過剰な「質素倹約」意識、つまり締め付けがストレスとなって、二代目夫婦を浪費に向かわせたのかも知らないのです。

あくまで個人的な解釈ですが、『破産』は、「質素倹約」の大切さよりも、人間にはある程度の弛みも必要なのだということを、案に示している作品のような気がします。

あとがき【『破産』の感想を交えて】

「お金とはなんのためにあるのだろう?」―――『破産』は、そういった単純な疑問をわたしたちに投げかけてくれる作品です。

使わずに溜め込んでばかりいても経済が回りません。だからといって貯えがなければ、非常時の対応は難しいでしょう。正直、大金を手にしたことのないわたしには、万屋の養子の気持ちが分かりません。

ですが多分、いや、きっと同じように散財してしまうでしょう。質素倹約をするのも強い精神の上に成り立っているのですから。そう考えると、やはり節約術を実践している男(同僚)には、一目も二目も置かざるを得ないと思っていました。

ところが、ある休日にトイレを借りようとふらりと立ち寄ったパチンコ店で、その節約男の姿を見かけたのです。

―――節約男は眼光を鋭くして、パチスロ機を睨んでいました。

職場で見たことのないその形相に、わたしは思わず後退りをし、身を隠してしまいました。つまりは彼の節約術はギャンブルのためのものだったのです。

万屋の内証と同じで、人間もその内実は分からないものです。もしかしたら高級車を乗り回している人が借金まみれで、安アパートで暮らしている人が金持ちかもしれません。

ともかくとして、節約男もぐゎらりと破産しなければいいのですが・・・。

太宰治【他の作品】

太宰治『家庭の幸福』【家庭というエゴイズムへの反逆!】

太宰治『善蔵を思う』そしてわたしは、亡き友人を思う。

太宰治『黄金風景』読後、わたしの脳裏に浮かんだこと!

太宰治『燈籠』に見る【ささやかな希望の燈火と大きな暗い現実】

太宰治『富嶽百景』【富士という御山になぜ人は魅せられるのか】

太宰治・新釈諸国噺『貧の意地』あらすじと解説【心の貧困!】

太宰治『清貧譚』あらすじと解説【私欲を捨ててまで守るもの?】

太宰治『ヴィヨンの妻』あらすじと解説【生きてさえいればいい!】

太宰治『葉桜と魔笛』あらすじと解説【神さまはきっといる!】

太宰治『待つ』あらすじと解説【あなたはいつか私を見かける!】

太宰治『水仙』あらすじと解説【21世紀にも天才は存在する!】

太宰治『メリイクリスマス』あらすじと解説【人間は逞しい!】

太宰治『雪の夜の話』あらすじと解説【随筆『一つの約束』!】

太宰治『薄明』あらすじと解説【絶望の淵に見る希望の光!!】

太宰治『たずねびと』あらすじと解説【他人からの善意の救済!】

太宰治『桜桃』あらすじと解説【子供より親が大事と思いたい!】

太宰治『斜陽』あらすじと解説【恋と革命のために生れて来た!】

太宰治『畜犬談』あらすじと解説【芸術家は弱い者の味方!!】

太宰治『女生徒』あらすじと解説【幸福は一夜おくれて来る!!】

太宰治『満願』あらすじと解説【原始二元論と愛という単一神!】

太宰治『トカトントン』あらすじと解説【マタイ福音書の意味!】

太宰治『走れメロス』あらすじと解説【信頼されることの重み!】

太宰治『恥』あらすじと解説【小説家なんて人の屑だわ!】

コメント