はじめに【太宰治とキリスト教】

「己れを愛するがごとく、汝の隣人を愛せ」―――説明するまでもなく、イエス・キリストの言葉です。けれども、それができない人間を赦そうというのも、キリスト教の教えです。ところが太宰治という作家は、馬鹿正直にキリスト教(聖書)に向き合っています。

私の苦悩の殆ど全部は、あのイエスという人の、「己れを愛するがごとく、汝の隣人を愛せ」という難題一つにかかっていると言ってもいいのである。

(太宰治『如是我聞』)

だからと言って、太宰はキリスト教信者ではありませんでした。しかし、ある時期は “ 神の存在 ” を自分の中で肯定しようとしていたのかも知れません。

太宰治『葉桜と魔笛』あらすじと解説【神さまはきっといる!】

太宰治(だざいおさむ)とは?

昭和の戦前戦後にかけて、多くの作品を残した小説家です。本名・津島修治。(1909~1948)

太宰治は、明治42(1909)年6月19日、青森県金木村(現・五所川原市金木町)の大地主の家に生まれます。

青森中学、旧制弘前高等学校(現・弘前大学)を経て東京帝国大学仏文科に進みますが後に中退します。この頃、井伏鱒二に弟子入りをし、本格的な創作活動を始めました。しかし、在学中から非合法運動に関係したり、薬物中毒になったり、または心中事件を起こすなど、私的なトラブルは後を絶ちませんでした。

.jpg)

井伏鱒二『山椒魚』あらすじと解説【窮地に陥った者の悲鳴!】

井伏鱒二『太宰治のこと』要約【桜桃忌に読みたい作品④!】

井伏鱒二『屋根の上のサワン』あらすじと解説【手放すことも愛!】

井伏鱒二『へんろう宿』あらすじと解説【「お接待」慈悲の心!】

一方、創作のほうでは『逆行』が第一回芥川賞の次席となるなど、人気作家への階段を上り始めます。昭和14(1939)年、井伏鱒二の世話で石原美知子と結婚し、一時期は平穏な時間を過ごし『富嶽百景』『走れメロス』『駆込み訴へ』など多くの佳作を書きます。

戦後、『斜陽』で一躍、流行作家となりますが、遺作『人間失格』を残して、昭和23(1948)年6月13日、山崎富栄と玉川上水で入水自殺をします。(享年38歳)ちなみに、玉川上水で遺体が発見された6月 19日(誕生日でもある)を命日に、桜桃忌が営まれています。

太宰治の故郷・青森県(津軽)にご関心のある方は下記のブログを参考にして下さい。

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【序編―青森市・弘前市・大鰐町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編①-外ヶ浜町・今別町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編②-五所川原市・西海岸】

短編小説『葉桜と魔笛(はざくらとまてき)』について

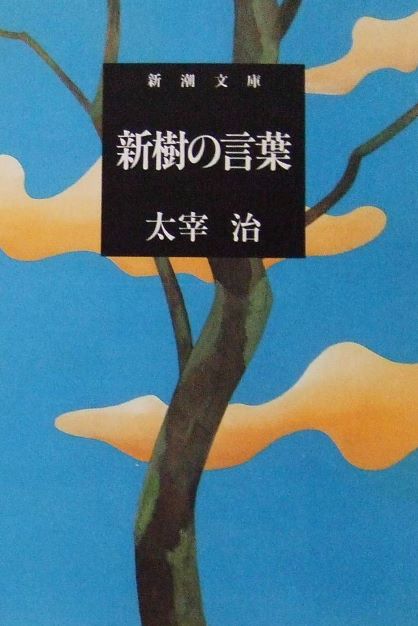

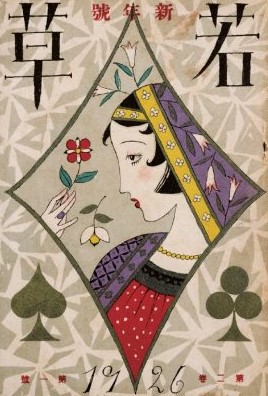

『葉桜と魔笛』は太宰治の短編小説で、昭和14(1939)年6月発行の『若草』(寶文館)第一五巻第六号の小説欄に発表されました。後に『皮膚と心』(竹村書房)に収録され、創作集『女性』(博文館)に再録された作品です。

作品が発表される約半年前、昭和14(1939)年1月8日、当時三十歳の太宰は、石原美知子と結婚します。執筆背景にはこの結婚が大きく影響をしています。

妻・美知子は『葉桜と魔笛』について、「私の母から聞いた話がヒントになっています。私の一家は日露戦争のころ山陰に住んでいました。松江で母は大砲の轟きを聞いたのです。」と、述べています。

太宰治の女性独白体(女性語り)小説

・『燈籠』(1937) 父母と暮らす24歳の下駄屋の娘

・『女生徒』(1939) 父親を亡くしたため、母親と二人で暮らす女子学生

・『葉桜と魔笛』(1939) 20歳の頃を回想する55歳の夫人

・『皮膚と心』(1939) 28歳の妻

・『誰も知らぬ』(1940) 23歳の頃を回想する41歳の夫人

・『きりぎりす』(1940) 24歳の画家の妻

・『千代女』(1941) 18歳の少女

・『恥』(1942) 小説のモデルにされたと勘違いした女性の読者

・『十二月八日』(1942)一児の母でもある小説家の妻

・『待つ』(1942) 毎日駅で誰かを待つ20歳の女性

・『雪の夜の話』(1944) 小説家の妹で年齢は20歳くらい

・『貨幣』(1946) 百円紙幣の女性

・『ヴィヨンの妻』(1947) 詩人の妻で一児の母でもある26歳の女性

・『斜陽』(1947) 妻子ある小説家の愛人

・『おさん』(1947) ジャーナリストの妻で三児の母

・『饗応夫人』(1947) 饗応好きな女主人のもとで働く女中

『葉桜と魔笛』あらすじ(ネタバレ注意!)

※ 物語は一人の老夫人が、三十五年前の出来事を物語るといった独白体形式によって描かれています。

葉桜のころになれば、忘れられないあの日を思い出します。―――と、その老夫人は語ります。

三十五年前、老夫人こと「私」は、島根県の小さな城下町で暮らしていました。母親は既に他界し、家族は、中学校長を務める頑固な父親と、二歳年下の可愛らしい妹、そして「私」の三人です。

「私」が結婚するのは二十四歳のときです。当時としては遅い結婚でしたが、それには理由がありました。亡くなった母親の代わりに父親や病気の妹を支えていたからです。大変に美しい妹でしたが、その妹も「私」が二十、妹が十八のときに亡くなりました。

老夫人が忘れられないあの日とは、この頃のことです。―――妹は腎臓結核で、医者からは余命百日と宣告されていました。それなのに妹は、冗談を言ったり、「私」に甘えたりします。そんな妹を見ている「私」も、辛くて気が狂いそうになります。

五月の半ばのことです。「私」がうなだれて野道を歩いていると、どおん、どおん、といった恐しい物音が響いてきました。日本海軍とバルチック艦隊の大激戦の最中だったのです。「私」は、その音の恐怖やら、妹のことやらで、長いこと草原で泣き続けていました。

夕方家に帰ると、妹が「私」に、「この手紙、いつ来たの?」と訊ねてきます。そして「知らない人からなのよ。」と、告げてきました。妹が知らない人と言ったのはM・Tというイニシャルの男性です。

「私」はこの言葉に憤ります。―――なぜなら、その五、六日前、「私」は、妹の箪笥の奥に隠されていたM・Tからの三十通ほどの手紙を発見していたからでした。「私」は、悪いことと知りつつも、その手紙を読んでしまったのです。

一通ずつ日付に従って読み進めていくにつれ、「私」の心は浮き立っていきました。何やら自分自身にも世界が開けてくるような気がしたのです。ところが、最後の一通を読み終えた「私」は、その手紙を一通残らず焼いてしまいました。

―――妹たちの恋愛は、心だけのものではなかったのです。

しかも、妹の病気を知ったM・Tは「お互い忘れてしまいましょう。」などと、残酷なことを平気で書き、それっきり一通の手紙も寄こさないという有り様でした。

妹は、差出人を知らないと言う手紙を「読んでごらんなさい。」と「私」に渡します。「私」の指先は当惑するほど震えていました。なぜならその手紙は―――M・Tを装って「私」が書いたものだったからです。

手紙の内容は妹を励ますものでした。別れを告げたことを心から後悔し、これからは毎日歌を作って送ると書きました。それから毎日晩の六時に、庭の塀の外から口笛で軍艦マーチを吹いてあげると書き、歌を一句添えました。

待ち待ちて ことし咲きけり 桃の花 白と聞きつつ 花は紅なり

けれども妹は、この嘘をすぐに見抜き「ありがとう。これ姉さんが書いたのね。」と、言いました。「私」は酷く狼狽します。妹の苦しみを見かねた「私」は、これから毎日M・Tを装って手紙を書き、こっそりと塀の外で口笛を吹こうと思っていたからです。

妹がなぜ姉の嘘を見抜いたかと言うと、それは、

―――M・Tからの手紙は全て、妹の目作白演だったのです。

そして妹は胸の内を打ち明けました。

「あたしは今まで一度も、恋人どころか、男のかたと話したこともなかった。もっと大胆に遊べばよかった。あたしのからだを、しっかり抱いてもらいたかった・・・。」

「私」は、不憫な妹をそっと抱きしめてあげました。目には涙がこみあげてきます。そのとき、庭の葉桜の向こうから―――軍艦マーチの口笛が聞こえてきたのです。時計を見ると六時でした。「私」と妹は、言い知れぬ恐怖に強く抱き合います。

そして「私」は思います。―――神さまは、在る。きっと、いる。と。

―――この三日後に妹は亡くなりました。

ここまで話した老夫人は、今は年をとり、もろもろの物欲が出て来て、信仰も少し薄らいできたと語ります。口笛も父親の仕業ではと疑うこともあるが、やはり神様のお恵みだと語り直します。

「しかし、そう信じても、年を取ると物慾が起り、信仰も薄らいできて、いけないと思っています。」と、老夫人は話を結びました。

青空文庫 『葉桜と魔笛』 太宰治

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/42376_15545.html

『葉桜と魔笛』【解説と個人的な解釈】

主人公の「私」は、家族に尽くし、家族のために生きています。一方で、家族の犠牲者とも言える身の上に不満も抱いていました。けれども腎臓結核という病に侵されている妹のことを考えると、受け入れる他はありませんでした。

また、姉妹ともに、厳格な父親から育てられたこともあり、青春を謳歌せずに、異性との交流を閉ざしてきました。異性に憧れや欲求を抱きながらも、そんな気持ちをひた隠しにしていたのです。ところが、妹の手紙を盗み見したことで「私」の心は揺れ動いていきます。

勿論恋愛する妹への嫉妬もありましたが、同時に、自分自身も恋愛をしているかのような気分になり、浮き浮きしていきます。ところがそんな気分も、最後の一通を読みかけて一変します。妹たちの恋愛は、心だけのものではなかったからです。さらに別れを告げられる内容でした。

「私」は不憫な妹のために、M・Tになり代わって手紙を出します。結果的に手紙は、妹の自作自演と判明しますが、そのときの妹の態度は不思議に落ち着いていました。まるで、姉に読まれることを予見していたかのようです。

個人的な解釈ですが、共通の「性的な煩悶」を抱えていた姉と自分の欲望を満たすため、妹は、手紙の「恋物語」を書いたのではと考えています。こうしてお互いの悩みを共有した姉妹の絆はより強くなります。けれどもその三日後、妹は旅立って行きます。

ところで「口笛」の正体は一体誰だったのでしょうか。老夫人が後から思い至るように父親の仕業なのか、それとも偶然の産物なのか、はたまた魔笛だったのかは分かりませんが、このとき姉が「神」の思し召しと考えたのは自然のことでしょう。

さて、半年前に結婚し、新たな生活の一歩を踏み出した太宰にとって、「神さまは、在る。きっと、いる。」という台詞には、神の恩恵を信じていたいという心情が表れています。一方で老婦人に「信仰の薄らぎ」を言わせているところは、同時に神への疑問符も付きまとっていたというところではないでしょうか。

あとがき【『葉桜と魔笛』感想を交えて】

思春期の頃は誰でもひとつやふたつ、人には言えぬ悩みや、隠し事を持っているものです。いや、大人になっても同じです。けれどもそんな悩みも誰かに打ち明けることで楽になったりもします。とは言うものの簡単なものではありません。

心から信頼できる相手が周りにいないと難しいでしょう。幸いにして『葉桜と魔笛』の妹には、姉という存在がいました。もしかしたら本心を打ち明けることで、安らかに旅立てたのかも知れません。

『葉桜と魔笛』は、一見、美しい姉妹愛の物語に取れますが、軍艦マーチの口笛という魔笛は、例え「神様のお恵み」だったとしても、または「父親の仕業」だったとしても、姉妹にとっては恐怖体験でしかなかったのです。

姉は、老いた身になっても依然として、この一件に囚われ続けています。読者もまた、一生たどり着くことのできない難問を突き付けられた気持ちになります。言うなれば、作者・太宰の創作手法こそが、わたしたち読者にとっても魔笛なのかも知れません。

太宰治【他の作品】

太宰治『家庭の幸福』【家庭というエゴイズムへの反逆!】

太宰治『善蔵を思う』そしてわたしは、亡き友人を思う。

太宰治『黄金風景』読後、わたしの脳裏に浮かんだこと!

太宰治『燈籠』に見る【ささやかな希望の燈火と大きな暗い現実】

太宰治『富嶽百景』【富士という御山になぜ人は魅せられるのか】

太宰治・新釈諸国噺『貧の意地』あらすじと解説【心の貧困!】

太宰治・新釈諸国噺『破産』あらすじと解説【倹約ストレス?】

太宰治『清貧譚』あらすじと解説【私欲を捨ててまで守るもの?】

太宰治『ヴィヨンの妻』あらすじと解説【生きてさえいればいい!】

太宰治『待つ』あらすじと解説【あなたはいつか私を見かける!】

太宰治『水仙』あらすじと解説【21世紀にも天才は存在する!】

太宰治『メリイクリスマス』あらすじと解説【人間は逞しい!】

太宰治『雪の夜の話』あらすじと解説【随筆『一つの約束』!】

太宰治『薄明』あらすじと解説【絶望の淵に見る希望の光!!】

太宰治『たずねびと』あらすじと解説【他人からの善意の救済!】

太宰治『桜桃』あらすじと解説【子供より親が大事と思いたい!】

太宰治『斜陽』あらすじと解説【恋と革命のために生れて来た!】

太宰治『畜犬談』あらすじと解説【芸術家は弱い者の味方!!】

太宰治『女生徒』あらすじと解説【幸福は一夜おくれて来る!!】

太宰治『満願』あらすじと解説【原始二元論と愛という単一神!】

太宰治『トカトントン』あらすじと解説【マタイ福音書の意味!】

太宰治『走れメロス』あらすじと解説【信頼されることの重み!】

太宰治『恥』あらすじと解説【小説家なんて人の屑だわ!】

コメント