はじめに【『万引き』犯罪に潜む人間の孤立化について】

東京都内のとある人気弁当店で、万引き事件があったとのニュースを見ました。

しかもその犯行は24時間生配信中の出来事で、被害は500円の総菜ひとつだったとのことです。

金額が小さいとは言え、あくまで犯罪は犯罪です。これについては擁護するつもりもありませんが、もしも今日の食べ物にも窮しての犯行なのだとしたら、胸を痛めずにはいられません。昨今、食料品や日用品の万引き被害が増えているとの記事も目にしました。

現在の社会状況を踏まえてみても、明らかに生活困窮者は増えています。「最終的には生活保護」と、他人事のように言い放ち、ネット上で炎上した政治家もいましたが、この発言は論外と考えます。何故なら “ 困窮 ” という現実は、外的要因、つまり政治的要因も大きいからです。

そしてもうひとつ、社会全体が、人間の孤立化について、ほとんど無関心だったからと考えます。弁当店の『万引き』事件しかり、増え続けている食料品・日用品の万引き被害も、仮に第三者の支えがあったら起こらない問題だからです。

太宰治『燈籠』に見る【ささやかな希望の燈火と大きな暗い現実】

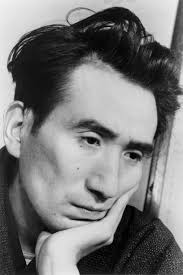

太宰治(だざいおさむ)とは?

昭和の戦前戦後にかけて、多くの作品を残した小説家です。本名・津島修治。(1909~1948)

太宰治は、明治42(1909)年6月19日、青森県金木村(現・五所川原市金木町)の大地主の家に生まれます。

青森中学、旧制弘前高等学校(現・弘前大学)を経て東京帝国大学仏文科に進みますが後に中退します。この頃、井伏鱒二に弟子入りをし、本格的な創作活動を始めました。しかし、在学中から非合法運動に関係したり、薬物中毒になったり、または心中事件を起こすなど、私的なトラブルは後を絶ちませんでした。

.jpg)

井伏鱒二『山椒魚』あらすじと解説【窮地に陥った者の悲鳴!】

井伏鱒二『太宰治のこと』要約【桜桃忌に読みたい作品④!】

井伏鱒二『屋根の上のサワン』あらすじと解説【手放すことも愛!】

井伏鱒二『へんろう宿』あらすじと解説【「お接待」慈悲の心!】

一方、創作のほうでは『逆行』が第一回芥川賞の次席となるなど、人気作家への階段を上り始めます。昭和14(1939)年、井伏鱒二の世話で石原美知子と結婚し、一時期は平穏な時間を過ごし『富嶽百景』『走れメロス』『駆込み訴へ』など多くの佳作を書きます。

戦後、『斜陽』で一躍、流行作家となりますが、遺作『人間失格』を残して、昭和23(1948)年6月13日、山崎富栄と玉川上水で入水自殺をします。(享年38歳)ちなみに、玉川上水で遺体が発見された6月 19日(誕生日でもある)を命日に、桜桃忌が営まれています。

太宰治の故郷・青森県(津軽)にご関心のある方は下記のブログを参考にして下さい。

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【序編―青森市・弘前市・大鰐町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編①-外ヶ浜町・今別町】

太宰治『津軽』要約と聖地巡礼!【本編②-五所川原市・西海岸】

短編小説『燈籠』について

『燈籠』は昭和12(1937)年10月、文芸雑誌『若草』に発表されます。後の太宰の代名詞ともいえる女性独白体(女性語り)で書かれた最初の作品です。

太宰治の女性独白体(女性語り)小説

・『燈籠』(1937) 父母と暮らす24歳の下駄屋の娘

・『女生徒』(1939) 父親を亡くしたため、母親と二人で暮らす女子学生

・『葉桜と魔笛』(1939) 20歳の頃を回想する55歳の夫人

・『皮膚と心』(1939) 28歳の妻

・『誰も知らぬ』(1940) 23歳の頃を回想する41歳の夫人

・『きりぎりす』(1940) 24歳の画家の妻

・『千代女』(1941) 18歳の少女

・『恥』(1942) 小説のモデルにされたと勘違いした女性の読者

・『十二月八日』(1942)一児の母でもある小説家の妻

・『待つ』(1942) 毎日駅で誰かを待つ20歳の女性

・『雪の夜の話』(1944) 小説家の妹で年齢は20歳くらい

・『貨幣』(1946) 百円紙幣の女性

・『ヴィヨンの妻』(1947) 詩人の妻で一児の母でもある26歳の女性

・『斜陽』(1947) 妻子ある小説家の愛人

・『おさん』(1947) ジャーナリストの妻で三児の母

・『饗応夫人』(1947) 饗応好きな女主人のもとで働く女中

『燈籠』あらすじ(ネタバレ注意!)

(物語は、主人公のさき子の独白形式で描かれています。)

さき子は貧しい下駄屋のひとり娘です。年齢は二十四歳で、いまだ独身でした。それには理由があります。下駄屋の暮らしが貧しいせいもありますが、母がかつて地主のお妾で、近所から一家が日陰者扱いを受けていたというのが理由です。

もっとも、さき子は自分の器量が良くないことも知っていて、縁遠いのもさだめだと思っていました。それでも、さき子は一度足りとも両親を恨んだことがなく、精一杯の親孝行に励んでいました。

そんなさき子でしたが、近所の人たちから「下駄屋のさき子の男狂いが始まった。」などと囁き交わして、笑われるようになっていきます。その噂の相手は、さき子よりも五歳年下の商業学校の生徒で、水野といいました。

水野とは病院の待合室で知り合い、そのとき、さき子は一瞬で一目惚れしてしまったのです。水野はみなし児です。元は裕福な薬種問屋に生まれたのですが、早くに父親を亡くし、家業が傾いてから番頭に養われ、商業学校に通わせてもらっているのです。

水野の不幸な生い立ちへの同情もあったのでしょう。さき子は水野にのめり込んでいきます。ある日、水野は友達と海水浴に行く約束をしてしまいます。ところが、ちっとも楽しそうな様子を見せず、さき子はそれが気がかりでした。

そんな会話をした夜のことでした。さき子は―――盗みを働いてしまったのです。

盗品は男物の海水着でした。さき子は交番に連れられて行きます。交番の前は黒山の人だかりです。しかも町内の見知った顔ばかりでした。

警察官は「こんどで、何回目だね?」と、さき子に訪ねました。

そのとき、さき子はほんの出来心とはいえ、自分のしでかした事の大きさに気が付いたのです。そして恐ろしさのあまりに、まるで気が狂ったかのように、弁明を始めます。

「私を牢へいれては、いけません。私は悪くないのです。二十四年間、私は親孝行いたしました。水野さんは、立派なかたです。私は、あのおかたに恥をかかせたくなかったのです。いやです、私を牢へいれては、いけません。」

「人をだまして千円二千円としぼりとっても、みんなにほめられている人さえあるじゃございませんか。牢はいったい誰のためにあるのです。お金のない人ばかり牢へいれられています。あの人たちは、きっと他人をだますことの出来ない弱い正直な性質なんだ。」

さき子の狂気じみた様子に、警察官も呆気にとられ、まるで腫物でも触るかのように扱いました。結局、翌朝には父親が迎えに来て、家に帰れることになります。そのとき、父親は「殴られたりしなかったか?」と、一言訊ねただけで、何も言いませんでした。

その日の夕刊に、この事件が載ります。恥辱はそれだけで収まらず、近所の人たちが、さき子の家の周りをうろつくようになります。男狂いの慣れの果てに、男物の海水着を盗んだ女性とやらが、ことのほか注目を浴びているのでした。さき子の精神状態も限界です。死ぬことまで考えるようになります。

―以下原文通り―

やがて私は、水野さんからもお手紙いただきました。

――僕は、この世の中で、さき子さんを一ばん信じている人間であります。ただ、さき子さんには、教育が足りない。さき子さんは、正直な女性なれども、環境に於いて正しくないところがあります。僕はそこの個所を直してやろうと努力して来たのであるが、やはり絶対のものがあります。

人間は、学問がなければいけません。先日、友人とともに海水浴に行き、海浜にて人間の向上心の必要について、ながいこと論じ合った。僕たちは、いまに偉くなるだろう。

さき子さんも、以後は行いをつつしみ、犯した罪の万分の一にても償い、深く社会に陳謝するよう、社会の人、その罪を憎みてその人を憎まず。水野三郎。(読後かならず焼却のこと。封筒もともに焼却して下さい。必ず)

これが、手紙の全文でございます。私は、水野さんが、もともと、お金持の育ちだったことを忘れていました。

針の筵の一日一日がすぎて、もう、こんなに涼しくなってまいりました。今夜は、父が、どうもこんなに電燈が暗くては、気が滅入っていけない、と申して、六畳間の電球を、五十燭のあかるい電球と取りかえました。

そうして、親子三人、あかるい電燈の下で、夕食をいただきました。母は、ああ、まぶしい、まぶしいといっては、箸持つ手を額にかざして、たいへん浮き浮きはしゃいで、私も、父にお酌をしてあげました。

私たちのしあわせは、所詮こんな、お部屋の電球を変えることくらいのものなのだ、とこっそり自分に言い聞かせてみましたが、そんなにわびしい気も起らず、かえってこのつつましい電燈をともした私たちの一家が、ずいぶん綺麗な走馬燈のような気がして来て、ああ、覗くなら覗け、私たち親子は、美しいのだ、と庭に鳴く虫にまでも知らせてあげたい静かなよろこびが、胸にこみあげて来たのでございます。

青空文庫 『燈籠』 太宰治

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/1568_19909.html

『燈籠』が書かれた背景と解説

『燈籠』は昭和12(1937)年に『若草』の10月号に発表された作品です。当時の太宰は、昭和10年の芥川賞落選以来、精神的に不安定な頃でもありました。

翌11年には精神病院に強制入院させられます。そして『燈籠』を執筆した昭和12年は、太宰の実家(津島家)でも、三姉あいの死去や長兄文治の選挙違反など、近親者の間にも不幸が重なります。

そして何よりも太宰にとって衝撃だったのは、内縁の妻・小山初代の「太宰入院中の浮気」が発覚したことでした。初代との別離が6月で『燈籠』はその二か月後、8月に書かれたとされています。

『燈籠』という作品は、罪を犯してしまった主人公・さき子に対し、同情的に描かれています。もしかすればそれは、小山初代の「罪」への想いも重ねていたのかもしれません。

芸者時代の小山初代

あとがき【『燈籠』の感想も交えて】

胸の痛くなるような我が国の万引き報道の一方で、昨年末アメリカでは「万引きで出動の警官、困窮の子連れ女性2人を訴追せず ギフトカード贈る」といったニュースがCNNで伝えられました。

米マサチューセッツ州で、女性2人が万引きしたとの通報を受けて出動した警察官が、困窮する様子の一家を見て訴追をせず、代わりにクリスマスディナーの食材が買えるようにギフトカードをプレゼントするという、心の温まる出来事です。

その警察官は「私にもその子たちと同じ年頃の2人の娘がいるので、つい同情してしまった」と語り、自ら250ドル(約2万6000円)分のギフトカードを購入して、その女性たちに手渡し、女性たちが別の店舗で食品を購入できるように取り計らったといいます。

さて、『燈籠』の主人公、さき子には水野さんといった一方通行の心の支えがありました。だけども、一方通行さゆえに犯罪をしてしまうといった皮肉な内容の物語です。この物語と同様に、わたし達は、生まれた環境を変えることができません。

それが後の人生に影響を及ぼすのも事実です。そんな人生でも、米マサチューセッツ州の警察官のような、ひとりの人間に出会うことで、変わることがあります。幸い、さき子には明るい電球に取り換えてくれる、優しい両親がいました。

とかく、わたし達は、遠くの灯台を頼りに人生を歩んでしまうことがあります。

そのあまり、近くの燈籠の灯りを見逃しがちになります。さき子の場合、灯台は水野さんで、燈籠は両親でした。

今一度、周りを見渡して、燈籠を見つけましょう。米マサチューセッツ州で万引きをした女性二人にとって、警官こそが燈籠でした。やむを得ず食料品を万引きしてしまう人にも、未来を照らしてくれる燈籠が現れることを切に願いたいものです。

太宰治【他の作品】

太宰治『家庭の幸福』【家庭というエゴイズムへの反逆!】

太宰治『善蔵を思う』そしてわたしは、亡き友人を思う。

太宰治『黄金風景』読後、わたしの脳裏に浮かんだこと

太宰治『富嶽百景』【富士という御山になぜ人は魅せられるのか】

太宰治・新釈諸国噺『貧の意地』あらすじと解説【心の貧困!】

太宰治・新釈諸国噺『破産』あらすじと解説【倹約ストレス?】

太宰治『清貧譚』あらすじと解説【私欲を捨ててまで守るもの?】

太宰治『ヴィヨンの妻』あらすじと解説【生きてさえいればいい!】

太宰治『葉桜と魔笛』あらすじと解説【神さまはきっといる!】

太宰治『待つ』あらすじと解説【あなたはいつか私を見かける!】

太宰治『水仙』あらすじと解説【21世紀にも天才は存在する!】

太宰治『メリイクリスマス』あらすじと解説【人間は逞しい!】

太宰治『雪の夜の話』あらすじと解説【随筆『一つの約束』!】

太宰治『薄明』あらすじと解説【絶望の淵に見る希望の光!!】

太宰治『たずねびと』あらすじと解説【他人からの善意の救済!】

太宰治『桜桃』あらすじと解説【子供より親が大事と思いたい!】

太宰治『斜陽』あらすじと解説【恋と革命のために生れて来た!】

太宰治『畜犬談』あらすじと解説【芸術家は弱い者の味方!!】

太宰治『女生徒』あらすじと解説【幸福は一夜おくれて来る!!】

太宰治『満願』あらすじと解説【原始二元論と愛という単一神!】

太宰治『トカトントン』あらすじと解説【マタイ福音書の意味!】

太宰治『走れメロス』あらすじと解説【信頼されることの重み!】

太宰治『恥』あらすじと解説【小説家なんて人の屑だわ!】

コメント