はじめに【『痴情』は『山科の記憶』の続編】

前回、志賀直哉の短編小説『山科の記憶』をご紹介しましたが、今回その続編とも言える短編小説『痴情』をご紹介したいと思います。『山科の記憶』では、主人公の「彼」の浮気を発端とするひと悶着が夫婦間で起こります。

結局、妻の「寛大な心持ち」を引き出すことの出来なかった「彼」は、浮気相手と別れる事を承知するより仕方がありませんでした。と、こんな結末で物語は閉じられます。

「寛大な心持ち」――つまり「浮気の許容」を意味しますが、そんな甘い考えが通用する筈がありません。さて、この難局を「彼」は、どのようにして切り抜けるのでしょうか?

志賀直哉『痴情』あらすじと解説【夫の道楽と妻の苦悩!】

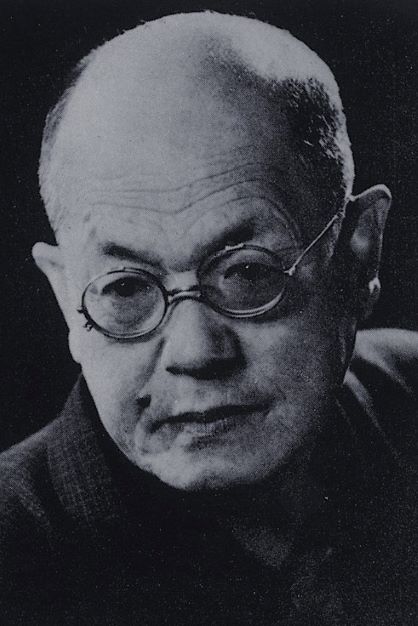

志賀直哉(しがなおや)とは?

大正から昭和にかけて活躍した日本を代表する作家です。(1883~1971)

志賀直哉は、明治16(1883)年、宮城県石巻に生まれ、その二年後東京に移り住みます。

学習院高等科を経て、明治39(1906)年、東京帝大英文科に入学しますが、後に中退します。明治43(1910)年、学習院時代からの友人、武者小路実篤らと同人誌『白樺』を創刊し『網走まで』を発表します。

その後、『剃刀』『大津順吉』『清兵衛と瓢箪』『范の犯罪』などを書き、文壇に認められます。しかしこの頃、父親との関係が悪化し、尾道、赤城山、我孫子等を転々とします。

また同時期には、武者小路実篤の従妹・勘解由小路康子と家の反対を押し切って結婚します。その後父親と和解し、『城の崎にて』『小僧の神様』『和解』『暗夜行路』等、次々と傑作を生みだしていきます。

晩年は東京に居を移し、積極的な創作活動はしませんでした。昭和46(1971)年、肺炎と老衰により死去します。(没年齢・88歳)

志賀直哉『城の崎にて』あらすじと解説【生かされている!】

志賀直哉『小僧の神様』あらすじと解説【埋められない格差の溝!】

志賀直哉『清兵衛と瓢箪』あらすじと解説【型に嵌めたがる社会!】

志賀直哉『焚火』あらすじと解説【子と母の不思議な交感!】

志賀直哉『山科の記憶』あらすじと解説【意識していない浮気心!】

短編小説『痴情』(ちじょう)について

志賀直哉は、大正12(1923)年3月から大正14(1925)年4月までの約2年間、京都市上京区粟田口三条坊町に居を構えます。同時期、直哉は、祇園花見小路の茶屋の仲居と浮気をします。

このときの体験を基に、いわゆる「山科もの」四部作(『瑣事』『山科の記憶』『痴情』『晩秋』)を、大正14(1925)年9月から大正15(1926)年9月にかけて発表します。昭和2(1927)年5月、四作は単行本『山科の記憶』(改造社)に収録されます。

・『瑣事』執筆時期:大正14・5、『改造』大正14・9

・『山科の記憶』執筆時期:大正14・12、『改造』大正15・1

・『痴情』執筆時期:大正15・3、『改造』大正15・4

・『晩秋』執筆時期:大正15・7、『文藝春秋』大正15・9

ちなみに四作を時系列に並び替えると、『山科の記憶』『痴情』『瑣事』『晩秋』の順と考えられています。

『痴情』あらすじ(ネタバレ注意!)

薄曇りのした寒い日、ひどく沈んだ気持ちで書斎に閉じこもっていた「彼」は “ この事 ” をどう処置するべきか中々決められないでいました。「彼」は、妻に言われて女性を念い断るという事がいやでした。

自分の執着さえなくなるのなら、素直に別れてもいいと思います。しかし今、この心持ちを殺して別れる気にはなれませんでした。妻が “ この事 ” に寛大になってくれたらいいのですが、前夜に切り出して見て、思いもよらぬ空想だと直ぐに知りました。

妻は今日中に総てを片づけてくれと言っています。「彼」は、形式的にも一時別れるより仕方がないと決心しました。しかし妻が “ 金で済む事 ” だと言ったことで、腹を立ててしまいます。

.jpg)

「彼」の妻に対する気持ちは、女性を愛し始めてからも変わりませんでした。寧ろ欺いているという呵責の念から、潤いのある気持ちを持ち続けて来ました。しかし総てが露わになると、それさえ白け、乾いてくるように感じます。

※呵責(かしゃく) 責め苦しめること。しかり責めること。

女性というのは祇園の茶屋の中居のことです。二十か二十一歳の大柄な、精神的には男のような女性でした。「彼」は、こういう女性に何故これ程惹かれるのか自分でも不思議でした。しかし妻からは失われた新鮮な果物の味があったのです。

「彼」が不愉快な顔をしているところへ、妻が入って来て、「銀行おそくならないこと?」と言いました。「あしたでもいいじゃないか」と言い返す「彼」に妻は、「どうしても今日、片をつけて下さらなければ……。一日延びればそれだけ私の苦しみが延びるんですもの。」と言って譲りません。

しかも妻は、熱があるにもかかわらず、「家でじっとしていられない。病気になって死んだら貴方も本望でしょう?」などと言い、拒む「彼」の言葉もよそに、同行すると言って聞きませんでした。

一時間程して二人は、京都東山三条で電車を降ります。その頃には大きな牡丹雪が盛んに降っていました。「彼」は妻を友人のKのところに残して、女性との会う時いつも使う宿へと行き、女将に女性を呼び出すよう頼みます。

女性は珍しく直ぐに来ました。そして「彼」が “ その事 ” を言い出すと、女性はしばらく当惑したように黙っていましたが、「かなわんわ」と言い、泣き出してしまいました。

泣き止んだ女性は、憂鬱な顔を的もなく窓の方へ向けていました。「彼」はそんな女性の大きい身体を膝の上に抱き上げてくちづけをします。―――間もなく「彼」は渡すべき金を渡して宿を出ました。

Kの家は東山三条にある大きな寺の境内にありました。その裏門を入ろうとした「彼」は、出会い頭に妻と会います。妻は、「疑っとしていられなかったの。何もかも済んだのね」と言い、「彼」は「うむ」とうなずきました。

しかし「彼」の心持ちは少しも片付いていなかったのです。女性と別れる気など全くなく、ない癖に妻の言葉通りに何もかも済ませてきたのでした。「彼」は妻を欺く代わりに自分を欺き、女性をも欺いていました。

女性にとって「彼」との恋は、一つの商売に過ぎないことも分かっています。しかし「彼」は女性を頭から完全に離しきる事は出来ませんでした。夜になって山科の家に帰ると、妻はその晩から病気になります。熱のある身体で外に出たのが悪かったのでした。

妻の病気は風邪でしたが、中々治りませんでした。妻は “ その事 ” について、全て済んだと信じたがっていました。「彼」はとにかく、何処かに行きたいと思います。丁度東京に行く用事がありましたが、妻の病気がしつこく中々出かけられなかったのでした。

それから間もなく上京した「彼」は、妻からの手紙を受け取ります。手紙の内容は、夫の体調を気遣いながらも、病気の身で残された自身の寂しさや、“ あの事 ” へのこだわり、裏切られながらも夫の事を信じていたい妻の気持ちが切々と綴られていました。

「彼」がこの手紙を見ている時、電報が来ます。―――「オカエリネガウ」。妻の堪えきれなくなった気持ちが明瞭と浮かびました。用事は少しも片付いていませんでしたが、「彼」は直ぐに帰ることにします。

帰りがけ、「病気でも悪いのかしら?」と言う母に「彼」は、「私が道楽したんです」と返します。母はそれに答えず、「直ぐ帰るといいね」と言いました。「彼」は二十分程で支度を終え、漸く最後の急行に間に合ったのでした。

『痴情』【解説と個人的な解釈】

前述したように大正14(1925)年、志賀夫婦の間にひと悶着起こります。それは当時43歳の志賀直哉が、20歳くらいの祇園花見小路の茶屋の仲居と秘かに通じていたことが原因でした。志賀はこの一件について以下のように述べています。

「この一連の材料は私には稀有のものであるが、これをまともに扱う興味はなく、この事が如何に家庭に反映したかという方に本気なものがあり、その方に心を惹かれて書いた」

(『続創作余談』志賀直哉)

『痴情』は先ず、『山科の記憶』の翌日の出来事について語られます。「今日中に総て片づけて」と言う妻の言葉に従った主人公の「彼」は、雪の降る中、京都東山三条へ夫婦二人で出かけて行きます。そして浮気相手の女性に「手切れ金」を渡し、形式的には別れることとなります。

次に、少し時間の経過した後、上京した「彼」に妻から手紙と電報が送られて来て、やむなく京都に戻るといった形で物語は終えます。ところが実際のところ、 “ この事 ” いわゆる浮気問題は全くかたが付いてはいませんでした。

「彼」の女性に対する執着は思いのほか強く、妻や女性、または自分自身の気持ちまで欺いている始末です。そんな「彼」の複雑な心境、そして妻の不安な心持ちが『痴情』では赤裸々に語られます。そして、 “ この事 ” の顛末は『瑣事』『晩秋』を経て完結します。

あとがき【『痴情』の感想を交えて】

窮地に追い込まれたとき、人は、その場しのぎの行動に出ることがあります。『痴情』の主人公「彼」の行動はまさにその典型的な例と言えるでしょう。「家庭を壊さずに浮気相手とも上手く付き合う」―――事が露わになってしまった以上、そんな虫の良い話はありません。

そして「彼」のとった行動が後々、最愛の妻、そして浮気相手の女性を傷つることは火を見るより明らかです。つくづく思いますが、男というものは全くもって身勝手な生き物です。

とは言うものの、長い人生において窮地に追い込まれるという場面に出くわすこともあると思います。そんな時わたし自身もとっさに嘘の言葉で取り繕ったりしたものです。今になって考えると、そのような行動が良い結果を生んだ例がありません。

ともかくとして過ちを犯したときは、真摯な対応に徹する他ないようですね。

コメント