はじめに【虫の知らせ】

「虫の知らせ」という言葉があります。

説明するまでもないですが、「なんとなく良くないことが起こりそうな気がすること。予感がすること。」を意味する言葉です。

科学的には証明されていないものの、このような「第六感」的な人間の本能を信じている人も多いかと思います。わたし自身も後から考えたら、「あれは虫の知らせだったのかも?」といった体験をしたことがあります。

ともかくとして、この世の中には、理屈では決して説明のつかないような事象が多く存在します。志賀直哉も短編小説『焚火』にて、友人Kさんの身に起きた不思議な事象を記しています。

志賀直哉『焚火』あらすじと解説【子と母の不思議な交感!】

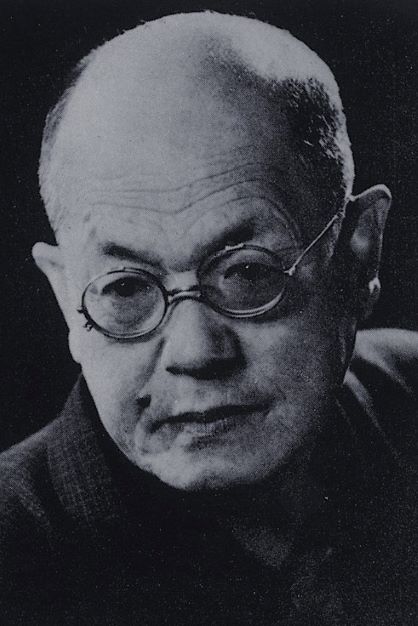

志賀直哉(しがなおや)とは?

大正から昭和にかけて活躍した日本を代表する作家です。(1883~1971)

志賀直哉は、明治16(1883)年、宮城県石巻に生まれ、その二年後東京に移り住みます。

学習院高等科を経て、明治39(1906)年、東京帝大英文科に入学しますが、後に中退します。明治43(1910)年、学習院時代からの友人、武者小路実篤らと同人誌『白樺』を創刊し『網走まで』を発表します。

その後、『剃刀』『大津順吉』『清兵衛と瓢箪』『范の犯罪』などを書き、文壇に認められます。しかしこの頃、父親との関係が悪化し、尾道、赤城山、我孫子等を転々とします。

また同時期には、武者小路実篤の従妹・勘解由小路康子と家の反対を押し切って結婚します。その後父親と和解し、『城の崎にて』『小僧の神様』『和解』『暗夜行路』等、次々と傑作を生みだしていきます。

晩年は東京に居を移し、積極的な創作活動はしませんでした。昭和46(1971)年、肺炎と老衰により死去します。(没年齢・88歳)

志賀直哉『城の崎にて』あらすじと解説【生かされている!】

志賀直哉『小僧の神様』あらすじと解説【埋められない格差の溝!】

志賀直哉『清兵衛と瓢箪』あらすじと解説【型に嵌めたがる社会!】

志賀直哉『山科の記憶』あらすじと解説【意識していない浮気心!】

志賀直哉『痴情』あらすじと解説【夫の道楽と妻の苦悩!】

短編小説『焚火』(たきび)について

『焚火』は、原題を『山の生活にて』として、大正9(1920)年4月1日発行の『改造』に発表された作品です。その後、大正11(1922)年4月に改造社より刊行された『寿々』収録の際に『焚火』と改題されます。

大正4(1915)年の赤城山(群馬県)生活がモチーフとなっていて、志賀直哉本人が、『創作余談』の中で、「前半は赤城山で書き、後半は四五年して我孫子(千葉県)で書いた」と述べています。

ちなみに『焚火』は、『城の崎にて』や『和解』と並んで、志賀直哉の「心境小説」の代表的作品とされています。

心境小説(しんきょうしょうせつ)とは?

私小説の一種で、作者が日常生活で目に触れたものを描きながら、その中に自己の心境を調和のとれた筆致で表現した小説のことで、破滅型の私小説と区別するために使われるようになりました。

『焚火』あらすじ(ネタバレ注意!)

主人公の「自分」と妻は、Kさんの経営する旅館に逗留していました。旅館には画家のSさんも宿泊しています。旅館の若主人Kさんは、「自分」と妻がこれから移り住む掘立小屋を作ってくれていて、まだ建築の途中です。

山の上の夕暮れはいつも気持ちが良く、皆を快活な気分にさせました。前日、Kさん、Sさん、そして「自分」と妻で、一緒に木登り遊びをします。「自分」はこの楽しみを思い出しながら、「晩、舟に乗りませんか。」と言うと、皆は賛成しました。

四人を乗せた小舟は湖へと漕ぎ出します。静かな晩でした。西の空には夕映えの名残りが僅かに残っています。向こう岸を見ていた妻が、「焚火をしていますわ。」と言います。櫂を握っていたKさんは、「行ってみましょうか。」と、その方向へと舳を向けたのでした。

※櫂(かい) 船を人力で進めるための棒状の船具。

※舳(へさき) 船の前部。 船首。

岸に来ると、古い炭焼きの竈があって、焚火はその焚口で燃えています。竈を覗くと一人の人間が中で寝ていました。四人は声をかけずにその場所を立ち去ります。今度はSさんが舟を漕いでいると、Kさんが、「こっちでも焚火をしましょうかね。」と提案をしました。

四人はちょうど良さそうな岸の砂地に舟を着けます。そこで焚火をしながら蛇や山犬、そして光の悪戯から「大入道」を見たという話をしました。それからKさんが、自分の身に起きた不思議な出来事を語り始めます。

去年の冬、東京にいる姉の病気を見舞ったKさんは、その帰り道、日暮れ時にも関わらず山を登ることに決めました。体力には相当の自信があったからです。けれども登るに従って、雪は段々と深くなっていきました。一面の雪で道がどこかも分かりません。

子供の頃から山と雪に慣れ親しんでKさんでも、次第に心が折れていきます。月明かりで鳥居峠はすぐそこに見えていました。ところが、その手の届きそうな距離が容易ではなかったのです。恐怖も不安も感じなかったけれども、気持ちが少しぼんやりとしていきました。

「後で考えると本当は危なかったんですよ。雪で死ぬ人は大概そうなって眠ったまま死んでしまうんです。」それから二時間余りかかって漸くKさんは峠の上まで漕ぎつけます。時計を見ると既に二時を過ぎていました。

峠を下って行くと遠くのほうに提灯が二つ見えます。(今時分?)と不思議に思いましたがKさんは元気を振るい起して下りて行きました。すると提灯の持ち主は、Kさんの義理の兄・Uさんと、その頃Kさんの旅館に宿泊していた氷切りの人夫三人だったのです。

Kさんが「今時分どこへ行くんですか?」と訊くと、Uさんは、「お母さんに “ Kが呼んでいるから迎えに行って下さい ” と言われて迎えに来たんですよ。」と話します。よく聴いてみるとKさんが一番弱って、ぼんやりしていた時間と重なっていました。

Kさんはゾッとします。母には帰る日を知らせていなかったからです。妻は涙ぐみながらその話を聞いていました。「自分」は、母想いのK、そしてK想いの母、そんな二人の関係性がこのような不思議な現象を引き起こしたのだと思います。

焚火も下火になりました。Kさんは勢いよく燃え残りの薪を湖水へと放ります。薪は赤い火の粉を散らしながら飛んで行き、水面でジュッと消えました。皆も放ります。四人を乗せた舟は、湖面を静かに滑って行きました。

『焚火』【解説と個人的な解釈】

大正4(1915)年2月20日、志賀直哉は勘解由小路康子との婚姻届を京都府葛野郡衣笠村役場に提出します。その後、結婚に反対をしていた父親に自ら申し出て、父の家から離籍します。そして同年5月に京都から鎌倉に移り、すぐにまた赤城山へと移ります。

この転居は、結婚後神経を痛めていた康子の健康への配慮だったといいます。最初は旅館に宿泊しますが、近くに山小屋を建ててもらい9月の半ばまで滞在します。『焚火』は、そんな赤城山生活の、大沼で過ごした一夜を描いた作品です。

物語は、簡潔な文体で淡々と、赤城での一日が描かれていきます。そして登場人物の四人が焚火を囲みながら語り合う場面で、Kさんが、母と子の間に起こった不思議な話を語るわけですが、このとき主人公の妻が涙ぐみます。

ここで主人公の妻、つまり勘解由小路康子について触れなければなりません。康子は20歳のとき結婚をし、喜久子という娘を儲けます。けれどもその直後に夫を肺結核で失います。康子は夫の実家で喜久子を育てていましたが、直哉と結婚する際、喜久子は武者小路家の養女となります。

ですから、主人公の妻の「涙」には、子を想う母親の気持ちが現れています。ついでに言うと直哉も12歳のときに母親を亡くしています。父親との確執の中、「母」の存在を再認識した瞬間だったのです。

すなわち本作品は、何気ない日常を描きながらも、子を想う母(康子)と、母を想う子(直哉)、そして家族の繋がりの大切さを表現したものと解釈することができます。

あとがき【『焚火』の感想を交えて】

現代の流行作家さんの小説を読み慣れている人間にとって、大正、昭和期に書かれた小説というものは、退屈に感じるかもしれません。わたし自身『焚火』を最初に読んだとき、正直「退屈な小説だな……。」と思ったものです。

ところが、芥川龍之介が随筆『文芸的な、余りに文芸的な』で「自分は〈「話」らしい話のない小説〉に興味を持っているのだ」と話し、例として『焚火』を上げていることを知り、再読した結果―――「リアリズムを追求しているのだ」と、分かりました。

確かにわたしたちの日常は、そこまでストーリー性に富んだものではありません。そんな「ありふれた日常や自然を写実的に描写」するのが志賀直哉の文学だと思い至ったとき、すっと作品が胸に入ってくるようになったのです。

とは言え、わたしもまだまだ志賀作品の良さを分かってはいません。「焚火」の炎を絶やさないように何度も読んで、薪をくべ続けるしかないようです。

青空文庫 『文芸的な、余りに文芸的な』 芥川龍之介

https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/26_15271.html

コメント