はじめに【「モラル」という言葉について】

わたしたちが日常使用している言葉に「モラル」というものがあります。

通常「道徳や倫理」といった意味で使用する言葉ですが、そもそも「道徳や倫理」は、生まれてきた国や環境、宗教観によって異なるものです。

つまり、個人的な「モラル」が他人には当てはまらないことが多々あるわけですが、悲しいかな、人間という生き物はときに、自分の「モラル」を相手に押し付けたりもします。

社会的規範という意味の「モラル」ならそれも理解できるのですが、個人的な「エゴ」と「モラル」を履き違えている場合も・・・。ともかくとして、「モラル」は、時代やそのときの社会情勢によっても変化していくものなのでしょう。

坂口安吾『文学のふるさと』要約と解説【救いがないのが救い!】

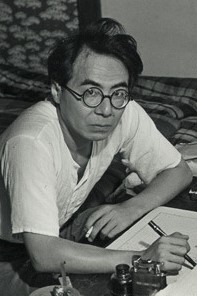

坂口安吾(さかぐちあんご)とは?

昭和の戦前・戦後にかけて活躍した小説家です。(1906―1955)

坂口安吾(本名は炳五)は明治39(1906)年10月20日、衆議院議員の父・坂口仁一郎の五男として新潟市に生まれます。

昭和5(1930)年、東洋大学を卒業した安吾は、同人誌『言葉』を創刊し、翌年に処女作『木枯の酒倉から』を発表します。その後発表した『風博士』を牧野信一が、『黒谷村』を島崎藤村、宇野浩二がそれぞれ激賞し、一躍新進作家として文壇に注目されます。

昭和7(1932)年、女流作家・矢田津世子と激しいプラトニック・ラブに陥り、苦しみ抜いた末に別れを決断します。その恋愛模様は昭和13(1938)年、長編小説『吹雪物語』となって結実します。

戦後の昭和21(1946)年に発表した『堕落論』は、人間の本質を洞察した作品として、敗戦に打ちのめされていた多くの日本人に影響を与えます。続いて発表した『白痴』も大きな反響を呼び、一躍人気作家となっていきます。

人気作家となった安吾は、太宰治、織田作之助、石川淳らとともに「新戯作派」「無頼派」と呼ばれ、時代の寵児となり注目される一方で、「痴情作家」とも呼ばれます。昭和22(1947)年、名作『桜の森の満開の下』を発表します。

梶三千代と結婚してからも、純文学のみならず、歴史小説や推理小説等を精力的に書き続けます。昭和30(1955)年2月15日、『狂人遺書』を残し、脳出血により死去してしまいます。(没年齢:48歳)

坂口安吾『桜の森の満開の下』あらすじと解説【執着の果ては孤独!】

坂口安吾『不良少年とキリスト』要約【桜桃忌に読みたい作品③!】

随筆『文学のふるさと』について

『文学のふるさと』は、昭和16(1941)年7月28日発行の、文芸同人雑誌『現代文學』8月号(第4巻第6号)に発表されます。現在は『堕落論』(新潮文庫)として文庫化されています。

『文学のふるさと』【要約!】

「シャルル・ペロオの童話に『赤頭巾』という名高い話があります。」と、坂口安吾は話を切り出し、「赤頭巾と呼ばれていた可愛い少女が、いつものように森のお婆さんを訪ねて行くと、狼がお婆さんに化けていて、赤頭巾をムシャムシャ食べてしまった、という話であります。」と、あらすじを述べます。

そして、「童話というものには大概教訓、モラル、というものが有るものですが、この童話には、それが全く欠けております。」と述べ、フランスでは “ アモラル ” であるということで、有名な童話だと話します。

更に坂口安吾は、「全然モラルのない作品が存在する。」といった事実を述べ、このような作品に戸惑いを見せながらも、「プツンとちょん切られた空しい余白に、非常に静かな、しかも透明な、ひとつの切ない “ ふるさと ” を見ないでしょうか。」と、読者に語りかけます。

そして『赤頭巾』の結末の、「可憐な少女がただ狼にムシャムシャ食べられているという残酷ないやらしいような風景」に対し、「若干やりきれなくて切ないものではあるにしても、(中略)何か、氷を抱きしめたような、切ない悲しさ、美しさ」があると述べます。

シャルル・ペロー(Charles Perrault,)

フランスの詩人・弁護士。アカデミー・フランセーズの会員。『赤ずきん』の他に、『長靴をはいた猫』『眠れる森の美女』『シンデレラ』などの著者。

続いて坂口安吾は、「狂言」のひとつの例を上げ、「大名が太郎冠者を共につれて寺詣でを致します。突然大名が寺の屋根の鬼瓦を見て泣きだしてしまうので、太郎冠者がその次第を訊ねますと、あの鬼瓦はいかにも自分の女房に良く似ているので、見れば見るほど悲しい、と言って、ただ、泣くのです。」と、内容を述べます。

※冠者(かんじゃ) は成人した男子のこと。

そしてこの「狂言」を、「一応笑わざるを得ませんが、同時に、いきなり、突き放されずにもいられません。」と、自分の印象を述べ、「これも亦、やっぱり我々の “ ふるさと ” でしょうか。」と話します。

更に、「モラルがない、とか、突き放す、ということ、それは文学として成立たないように思われるけれども、我々の生きる道にはどうしてもそのようでなければならぬ崖があって、そこでは、モラルがない、ということ自体が、モラルなのだ。」と述べます。

次に坂口安吾は、芥川龍之介の話を持ち出します。芥川の家へ時々やって来る農民作家が、ある日原稿を持って来たと言います。芥川が読んでみると内容はこうでした。

「ある百姓が子供をもうけましたが、貧乏で、もし育てれば、親子共倒れの状態になるばかりなので、むしろ育たないことが皆のためにも自分のためにも幸福であろうという考えで、生れた子供を殺して、石油罐だかに入れて埋めてしまう。」

芥川が農民作家に、「こんな事が本当にあるのかね」と訊ねると、農民作家は、ぶっきらぼうに、「それは俺がしたのだがね」と言い、芥川がぼんやりしていると、「あんたは、悪いことだと思うかね」と農民作家は重ねて質問し、芥川はその質問に返事することができなかったと言います。

坂口安吾は、「この原稿は芥川の死後に発見されたもの」と話し、「さて、農民作家はこの動かしがたい “ 事実 ” を残して、芥川の書斎から立去ったのですが、この客が立去ると、彼は突然突き放されたような気がしました。」と述べます。

そして、「ここに、芥川が突き放されたものは、やっぱり、モラルを超えたものであります。」と話し、「芥川の想像もできないような、事実でもあり、大地に根の下りた生活でもあった。芥川はその根の下りた生活に、突き放されたのでしょう。」と述べます。

続けて坂口安吾は、「モラルがないこと、突き放すこと、私はこれを文学の否定的な態度だとは思いません。むしろ、文学の建設的なもの、モラルとか社会性というようなものは、この “ ふるさと ” の上に立たなければならないものだと思うものです。」と持論を展開します。

坂口安吾はもう一つ、『伊勢物語』の話を例として紹介します。

昔、ある男が女に懸想し、口説いたのですが、女がうんと言いません。ようやく三年目に、一緒になってもいいと女が言うようになったので、二人は駆落ちをし、都を逃げ出します。

※懸想(けそう) 異性に思いをかけること。

芥の渡しという所を過ぎた頃には夜も更け、雷雨が降りだしました。稲妻に照らされた草の葉の露をみて、女は、手をひかれて走りながら、あれはなに?と尋ねました。然し、男はあせっていて、返事をするひまもありません。

ようやく一軒の荒れ果てた家に飛びこんで、女を押入の中へ入れて、鬼が来たら一刺しにしてくれようと槍を持って待っていたのですが、それにも拘らず鬼が来て、押入の中の女を食べてしまいます。生憎そのとき、荒々しい雷が鳴りひびいたので、女の悲鳴もきこえなかったのでした。

夜が明けて、男は始めて女がすでに鬼に殺されてしまったことに気付きます。そして、 “ ぬばたまのなにかと人の問いしとき露と答えてけなましものを ” (草の葉の露を見てあれはなにと女がきいたとき、露だと答えて、一緒に消えてしまえばよかった)という歌を男は詠んで泣いたという話です。

坂口安吾は、この物語について、「男が断腸の歌をよんで泣いたという感情の附加があって、読者は突き放された思いをせずに済むのですが、然し、これも、モラルを超えたところにある話のひとつでありましょう。」と述べます。

そして、「この三つの物語が私達に伝えてくれる宝石の冷めたさのようなものは、なにか、絶対の孤独――生存それ自体が孕んでいる絶対の孤独、そのようなものではないでしょうか。」と話し、その論説は佳境に入っていきます。

生存の孤独について、「我々の現身は、道に迷えば、救いの家を予期して歩くことができる。けれども、この孤独は、いつも曠野を迷うだけで、救いの家を予期すらもできない。」と述べます。

※現身(うつしみ) 現世に生きている人。この世に生を享けた人の身体。生身の体。

そして、「むごたらしいこと、救いがないということ、それだけが、唯一の救いなのであります。モラルがないということ自体がモラルであると同じように、救いがないということ自体が救いであります。」と話します。

―以下原文通り―

私は文学のふるさと、或いは人間のふるさとを、ここに見ます。文学はここから始まる――私は、そうも思います。

アモラルな、この突き放した物語だけが文学だというのではありません。否、私はむしろ、このような物語を、それほど高く評価しません。なぜなら、ふるさとは我々のゆりかごではあるけれども、大人の仕事は、決してふるさとへ帰ることではないから。……

だが、このふるさとの意識・自覚のないところに文学があろうとは思われない。文学のモラルも、その社会性も、このふるさとの上に生育したものでなければ、私は決して信用しない。そして、文学の批評も。私はそのように信じています。

青空文庫 『文学のふるさと』 坂口安吾

https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/44919_23669.html

『文学のふるさと』【解説と個人的な解釈!】

坂口安吾は『文学のふるさと』で、「モラル」という言葉を主題とし、四つのエピソードを紹介しながら、論説を展開していきます。

① 童話『赤頭巾』

② 狂言『鬼瓦』

③ 芥川龍之介の未定稿

④ 『伊勢物語』

そしてこのエピソードのどれもが、「モラル」がなく「突き放されたような感覚」になり、その中に「ひとつの切ない “ ふるさと ” を見ないでしょうか。」と、読者に語りかけています。

ここからはあくまで個人的な解釈ですが、坂口安吾は、一般的な道徳観(倫理観)では測ることの出来ない部分にこそ、文学の追求すべき「モラル」があると言っているように感じます。実際、坂口安吾が言うように、わたしたちの生きる道には “ 救いようのない崖 ” が確かに存在します。

その崖に突き当たったとき、人は絶望し、孤独を感じます。そしてこのような “ 絶対的な孤独 ” こそが、坂口安吾の言うところの「文学のふるさと、或いは人間のふるさと」なのかな?なんて考えてしまいます。

つまるところ、深い絶望感や強い孤独感を体験した人のみが到達出来る文学的境地があると言っているような気がします。それは文学などの芸術の分野だけではなく、わたしたちの生活にも通じることでしょう。

あとがき【『文学のふるさと』の感想を交えて】

坂口安吾という小説家に出会ってから、幾度となく『文学のふるさと』を手に取ってみたものの、正直わたしという読者も、幾度も突き放された感覚に陥りました。ですから今でも作者が何を言わんとしているか、ぼんやりとしたままです。

特に彼の言う “ ふるさと ” については専門家の意見も分かれています。

ふるさと―――この響きじたいに哀愁を感じる言葉が、本随筆を難解にしているところでしょう。また、“ ふるさとは我々のゆりかごではある ” なんて言うところも、より複雑にしています。

ともかくとして個人的には、深い絶望感や強い孤独感を体験した人へのエールのような気もします。そんな人に寄り添うのが “ 文学 ” だと、坂口安吾が語っているように感じるからです。

コメント