はじめに【冬籠り】

以前、雪国で暮らしていたとき、日常生活において「冬籠り」というものを実践していました。文字の如く、冬の間はなるべく外に出ないようにして家に籠るということですが、それだけ雪国での生活は過酷だったということです。

ですから、春という季節をどれほど待ちわびていたか知れません。大袈裟かも知れませんが愛しくさえ思っていました。そして、雪国に春の訪れを告げる「桜」という花には、特に胸を踊らされたものです。

前回、梶井基次郎の『桜の樹の下には』について書きましたが、梶井のように「桜」に死生観を見出したり、「桜」については、人それぞれ想うことは違うでしょう。置かれている状況によって、美しい「桜」も醜く感じることもあると思います。

けれども、多くの人々は満開の「桜」に魅了され、散りゆく「桜」に寂寥感を覚えます。そして幻想的な景色に、得も言われぬ高揚感を抱くものです。「桜」の魔術にかかったかのように・・・。

坂口安吾『桜の森の満開の下』あらすじと解説【執着の果ては孤独!】

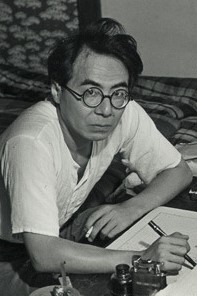

坂口安吾(さかぐちあんご)とは?

昭和の戦前・戦後にかけて活躍した小説家です。(1906―1955)

坂口安吾(本名は炳五)は明治39(1906)年10月20日、衆議院議員の父・坂口仁一郎の五男として新潟市に生まれます。

昭和5(1930)年、東洋大学を卒業した安吾は、同人誌『言葉』を創刊し、翌年に処女作『木枯の酒倉から』を発表します。その後発表した『風博士』を牧野信一が、『黒谷村』を島崎藤村、宇野浩二がそれぞれ激賞し、一躍新進作家として文壇に注目されます。

昭和7(1932)年、女流作家・矢田津世子と激しいプラトニック・ラブに陥り、苦しみ抜いた末に別れを決断します。その恋愛模様は昭和13(1938)年、長編小説『吹雪物語』となって結実します。

戦後の昭和21(1946)年に発表した『堕落論』は、人間の本質を洞察した作品として、敗戦に打ちのめされていた多くの日本人に影響を与えます。続いて発表した『白痴』も大きな反響を呼び、一躍人気作家となっていきます。

人気作家となった安吾は、太宰治、織田作之助、石川淳らとともに「新戯作派」「無頼派」と呼ばれ、時代の寵児となり注目される一方で、「痴情作家」とも呼ばれます。昭和22(1947)年、名作『桜の森の満開の下』を発表します。

梶三千代と結婚してからも、純文学のみならず、歴史小説や推理小説等を精力的に書き続けます。昭和30(1955)年2月15日、『狂人遺書』を残し、脳出血により死去してしまいます。(没年齢:48歳)

坂口安吾『不良少年とキリスト』要約【桜桃忌に読みたい作品③!】

坂口安吾『文学のふるさと』要約と解説【救いがないのが救い!】

短編小説『桜の森の満開の下』について

『桜の森の満開の下』は坂口安吾の短編小説で、昭和22(1947)年6月15日、暁社の雑誌『肉体』創刊号(第1巻・第1号)に掲載されます。真光社より刊行の単行本『いづこへ』に収録され、文庫版は講談社文芸文庫、岩波文庫などで刊行されていまます。

当初は雑誌『新潮』に掲載される予定でしたが、編集長から断られ原稿が返却されたという逸話を持つ作品です。理由についてはGHQによる言論統制の検閲を危惧した結果と推察されています。

『桜の森の満開の下』あらすじ(ネタバレ注意!)

桜の花が咲くと人々は陽気になりますが、それは江戸時代以降のことです。江戸時代以前の大昔は、桜の花の下は怖しいと思っても、絶景だなどとは誰も思いませんでした。昔、鈴鹿峠でも桜の季節になると、旅人達は皆気が変になりました。

それから後、鈴鹿峠に一人の山賊が棲み着きます。ずいぶんとむごい男で、旅人が通れば情容赦なく身ぐるみを剥がして命を奪い、連れの女は自分の女房にしていました。そんな男でも桜の森の花の下に来ると、怖ろしくなって、気が変になってしまいます。

男はこのことについて、毎年考えようと思っていました。けれども考えないうちに十何年が過ぎてしまいます。そうこうしている間に、初めは一人だった女房も七人になっていました。

ある日山賊は、夫婦二人連れの旅人を襲います。そして男のほうは殺し、女のほうは八人目の女房にしました。女はとても美しく、山賊は「お前の頼みは何でも聞いてやろう。」と、約束します。

家に着くと女は、「あの女を斬り殺しておくれ。」と男に指図をし、美しい順に他の六人の女房を次々と殺させました。そして一番醜くビッコ(片足が不自由な人)の女だけは残して、女中代わりとして使うことにします。

殺しを終えたあと、女の美しさに吸いよせられて動けなくなってしまった男は、次第に不安になっていきました。そしてこの不安な気持ちが、桜の森の満開の下を通る時と似ていると思いました。

女は大変なわがまま者で、どんなご馳走を出しても必ず不服を言います。そればかりではなく、都の生活と比べてはいつも恨みがましい言葉を口にしました。けれども男は都についての知識がなく、女の言葉が吞み込めなかったのです。

女は、櫛や簪、着物などを、自分の命かのように大事にしました。色々の飾り物を付け足すことで、女の一つの美が成り立ち、その美に、男は満たされていきます。それはまるで魔術のようでした。そのうち男は、自分自身が(魔術の一つの力になりたい)と、願うようになっていきます。

ある日女は、「私を都へ連れて行っておくれ。私の欲しい物を身の廻りへ飾っておくれ。」と、男に言いました。男も都に行くことを決心しましたが、ただ一つの気がかりがあります。それは―――、二三日後、桜の森に満開が訪れようとしていたからでした。

男は(今年こそは満開の桜の森の真ん中で身動きもせず座ってみせる)と決意していたのです。そして都に行く前、男はひそかに満開の桜の森へと出かけました。けれども、またもや急に怖ろしくなり、逃げ出してしまったのです。

.jpg)

男と女とビッコの女は、都で暮らすようになりました。男は女に命じられるまま邸宅に忍び込み、着物や装飾品を盗み出します。けれども、それよりも女は、住人の首を欲しがりました。男は女の言われるとおりに首を取ってきます。

そうこうしているうちに、男たちの家には何十もの首が集められました。その首で女は架空の物語を作って「首遊び」を興じます。首が醜くなるほど女は喜び、飽きたらまた次の首を持ってくるように命じました。

男にとって、都の暮らしは退屈でした。何よりも人間がうるさいのです。(山の獣や樹や川はうるさくなかったな)と、男は思います。そして何よりも、女の、キリがない「首遊び」への欲望に嫌気がさしたのでした。

―――男は、山に帰る決心をします。

それを聞いた女は、「私も一緒に山へ帰るよ。お前と離れて生きていられないのだもの。」と、熱い涙を流しながら訴えました。

新しい首は女の命だったのです。その首を女にもたらすのは、この男の他にはいません。そして再び、男を都に連れ戻す確信が女にはあったのでした。出発のとき、女は、ビッコの女に向って、「じきに帰ってくるから待っておいで。」と、ひそかに言い残します。

男が女を背負って山に戻ると、桜の森は一面の満開でした。けれども男は怖れてはいません。幸福な気持ちだったからです。ところが、満開の花の下を歩いていくと、女の手が冷めたくなっていくのに気が付きます。そして―――女が鬼であることが分かったのでした。

男の背中にしがみついているのは、全身が紫色の顔の大きな老婆の鬼だったのです。男は振り落とそうとしましたが、鬼は男の首を絞めてきます。男は夢中で振り払うと、鬼の首を締め上げます。ふと気が付いたときには、鬼はすでに息絶えていたのでした。

男は我に返ります。すると、前と同じ女の死体がそこにあるだけでした。男の呼吸も力も思念も、全てが同時に止まってしまいました。女の死体の上には、いくつかの桜の花びらが落ちています。男は桜の舞う中、声を上げて泣きました。

桜の森の満開の下の秘密は誰にも今も分りません。「孤独」というものだったのかも知れません。桜の森の満開の下には、ひっそりとした無限の虚空が満ちていました。男は、女の顔の上の花びらを取ってやろうとします。

すると、女の姿は消えて、ただの花びらだけになっていました。その花びらを掻き分けようと手を伸ばした時、男の手も身体も消えてしまいます。あとには花びらと、冷めたい虚空がはりつめているばかりでした。

青空文庫 『桜の森の満開の下』 坂口安吾

https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42618_21410.html

『桜の森の満開の下』【解説と個人的な解釈】

山賊の男は、山の中で動物的な本能のまま、力の強さだけで生きていました。それが都(都会的な)の “ 美 ” を希求する美しい「女」と出会うことで、変化していきます。男にとって「女」は「桜の森」と同様に “ 美 ” を象徴させる存在です。一方で、不安かつ恐怖心を抱かせる存在でした。

男は「女」の一種の魔術的な “ 美 ” に魅了されて、命じられるままに自分の女房たちを斬り殺していきます。やがて男は「女」の “ 美 ” の助手になることに喜びを感じるようになります。こうして男は次第に「女」の “ 美 ” に支配されていきます。

男は「女」の望むままに都で暮らし、「女」の求めていた都文化の “ 美 ” を与えるようになります。けれども「女」はそれで飽き足らず、男に様々な「首」を取ってくるように命じます。つまり「女」にとっての “ 美 ” とは、快楽への手段でしかなかったのです。

男とってそんな都暮らしは退屈でした。「女」のキリがない欲望にも嫌気がさしてきます。そして山に帰る決心をした男は、帰路の途中で「桜の森」にさしかかります。男はこれまで「桜の森」に一人で訪れては怖ろしくなって逃げ帰っていました。けれどもこの時は「女」と二人です。恐怖心はありませんでした。

そして「桜の森」と「女」―――二つの “ 美 ” がリンクした時、美しい「女」は老婆の鬼へと姿を変えます。男が、命あるものの “ 美 ” は永遠でないことを知った瞬間でした。男は夢中になって鬼を絞め殺します。残るのは男の「孤独」だけです。

物語の結末は、まるで “ 美 ” に囚われた者の行く末を暗示しているかのように、「女」も男も消えてしまうというものですが、桜の花びらと同じように “ 美 ” にしろ “ 醜 ” にしろ、命あるものはやがて消える運命なのだと、作者が語っているような気がします。

あとがき【『桜の森の満開の下』の感想を交えて】

考えて見ると、桜の森の満開の下に一人でいるといった経験がありません。どうしてもそのような場所は桜の名勝となり、多くの人々が押し寄せてしまうのですから。なので、想像することしかできませんが、多分わたし自身も「孤独」を感じることでしょう。

異空間に迷い込んだかのような錯覚に陥るかもしれません。それだけ「桜の森」は神秘的かつ幻想的です。あながち気が変になるというのも否定することはできません。

かの西行も「春風の花を散らすと見る夢は さめても胸のさわぐなりけり」という和歌を残しています。桜の和歌が多いことで知られる西行も「桜」の “ 美 ” に憑りつかれた一人なのかもしれません。

さて、物語ではこの「桜」の “ 美 ” と対比するように「女性」の “ 美 ” が登場します。とりわけ男性は「女性」の “ 美 ” に翻弄されるものです。ところが物語の「女」の “ 美 ” は表面上のもので、内面は醜いものでした。それが露わになって物語は終わります。

わたし自身にも言えることですが、美しいものが好きな人間は多いでしょう。そして、美しさに惑わされ本質を見失うことも多々あると思います。『桜の森の満開の下』を読んで思うことは、今自分は “ 美 ” の本質を見極めているのか?ってことです。

そして、自問自答した挙句に出した答えは、NOでした。残念・・・。

コメント