はじめに【計画停電のときのはなし】

平成23(2011)年3月、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故が発生し、この数日後に東京電力は計画停電を実施しました。

思い起こすと当時は国民が一丸となり、未曾有の危機から脱却しようとしていたこともあり、誰の口からも不平不満等は聞こえてきませんでした。逆に電気のない不便な生活も、有意義な時間に変えようと努力していました。

―――わたしもまた、そんな一人です。

灯油ランプとキャンドルの微かな灯りだけを頼りに、読書に耽っていたものです。古の文人たちの暮らしを体現しながら、感慨深くもありました。

ところが、喉元過ぎれば何とかやらです。わたし自身もまた便利な生活を当たり前のように過ごすようになりました。ふと、そんな自分に気がついたとき、必ず手に取る一冊があります。それは、谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』です。

谷崎潤一郎『陰翳礼讃』要約【日本の伝統美は陰翳のなかに潜む!】

谷崎潤一郎(たにざき じゅんいちろう)とは?

谷崎潤一郎は、明治末期から第二次世界大戦後の昭和中期まで、戦中・戦後の一時期を除いて、執筆活動を続けた日本の小説家です。(1886‐1965)

谷崎潤一郎は、東京日本橋の商家の長男として生まれます。第一高等学校英法科に進み、その後、東京帝国大学国文科に入学しますが、1911年、学費未納のため退学してしまいます。

在学中から創作に励んでいた谷崎は、同人雑誌『新思潮』(第二次)を創刊します。同誌に発表した『刺青』などの作品は、永井荷風によって『三田文学』誌上で高く評価され、新進作家としての地歩を固めます。

永井荷風『にぎり飯』あらすじ【日記『断腸亭日乗』を読んで!】

永井荷風『羊羹』あらすじと解説【昔からの富裕層は今も富裕層!】

当初は西欧的なスタイルを好んだ谷崎でしたが、関東大震災を機に関西へ移住したこともあり、次第に純日本的なものへの指向を強めていき、伝統的な日本語による美しい文体を確立するに至ります。

昭和24(1949)年に文化勲章を受章します。昭和40(1965)年7月30日に腎不全に心不全を併発して死去します。(享年80歳)主な作品に『痴人の愛』『春琴抄』『卍』『細雪』『陰翳礼讃』などがあります。

谷崎潤一郎『刺青』あらすじ【歪んだ恋心と美への飽くなき執念!】

『陰翳礼讃』(いんえいらいさん)について

『陰翳礼讃』は、谷崎潤一郎の随筆で、雑誌『経済往来』の昭和8(1933)年12月号と昭和9(1934)年1月号に連載され、後に単行本として昭和14(1939)年6月に創元社より刊行されます。

電灯がなかった時代の日本人の美的感覚、自然と生活の調和を目指した日本人の芸術的感性等について論じています。谷崎の代表的評論作品といわれ、日本人だけでなく、海外の知識人にも大きな影響を与えています。

『陰翳礼讃』【要約】

作品が発表された昭和8(1933)年当時の日本は、西洋に追いつけ追い越せと近代化に邁進していたときでした。それは一般家庭の住宅建築においても同様で、人々はより利便性を求め、近代化(西洋化)を進めていました。

谷崎は、「明治の近代化以降の日本で純日本風の家屋を建てて住む場合、近代生活に必要な煖房や照明や衛生の設備を斥ける訳には行かない。」と、谷崎自身が家を建てたときの逸話を二つ紹介しています。

一つは防犯上の必要から窓を「内側を紙貼りにして、外側をガラス張りにした。」とし、もう一つは、ストーブが日本座敷に調和しないとの理由で「百姓家にあるような大きな炉を造り、中へ電気炭を仕込んでみた。」と、語っています。

厠(トイレ)について

そして厠について、京都や奈良の寺院を例として持ち出しています。

私は、京都や奈良の寺院へ行って、昔風の、うすぐらい、そうしてしかも掃除の行き届いた厠へ案内される毎に、つくづく日本建築の有難みを感じる。茶の間もいいにはいいけれども、日本の厠は実に精神が安まるように出来ている。

(中略)

まことに厠は虫の音によく、鳥の声によく、月夜にもまたふさわしく、四季おりおりの物のあわれを味わうのに最も適した場所であって、恐らく古来の俳人は此処から無数の題材を得ているであろう。されば日本の建築の中で、一番風流に出来ているのは厠であるとも云えなくはない。

谷崎は、日本人の祖先について、「すべてのものを詩化し、不潔であるべき場所を、却って、雅致のある場所に変え、花鳥風月と結び付けて、なつかしい連想の中へ包むようにした。」と称賛する一方で「西洋人はそれを頭から不浄扱いに決めつける。」と、述べています。

料理と食器について

さらに谷崎は、西洋と東洋の美的感覚を比較し、「西洋人は食器でも宝石でもピカピカに光るように研いたものを好む。」とし、東洋人は「人間の垢や油煙や風雨のよごれが附いたもの、またはそれを想い出させるような色あいや光沢を愛する。」と述べ、京都の有名な料理屋に行ったときに、行燈式の電燈から燭台に替えてもらったときの逸話を語っています。

※ 燭台(しょくだい) 昔の室内照明の道具で、ろうそくを立てるのに使う台。多くは持ち運びできる。

日本の漆器の美しさは、そう云うぼんやりした薄明りの中に置いてこそ、始めてほんとうに発揮されると云うことであった。

(中略)

暗い燭台に改めて、その穂のゆらゆらとまたたく蔭にある膳や椀を視詰めていると、それらの塗り物の沼のような深さと厚みとを持ったつやが、全く今までとは違った魅力を帯び出して来るのを発見する。

そして谷崎は、「日本の料理は食うものでなくて見るものだと云われるが、私は見るものである以上に瞑想するものであると云おう。」と明言し、羊羹について触れています。

かつて漱石先生は「草枕」の中で羊羹の色を讃美しておられたことがあったが、そう云えばあの色などはやはり瞑想的ではないか。玉のように半透明に曇った肌が、奥の方まで日の光りを吸い取って夢みる如きほの明るさを啣んでいる感じ、あの色あいの深さ、複雑さは、西洋の菓子には絶対に見られない。

上方では刺身や漬物やおひたしには濃い口の「たまり」を使うが、あのねっとりとしたつやのある汁がいかに陰翳に富み、闇と調和することか。

(中略)

第一飯にしてからが、ぴかぴか光る黒塗りの飯櫃に入れられて、暗い所に置かれている方が、見ても美しく、食慾をも刺戟する。

(中略)

かく考えて来ると、われわれの料理が常に陰翳を基調とし、闇と云うものと切っても切れない関係にあることを知るのである。

建築について

谷崎は「日本の屋根を傘とすれば、西洋のそれは帽子でしかない。」と、日本と西洋の建築を比較し、そしてそれは「気候風土や建築材料等の色々な事情があり、横なぐりの風雨を防ぐためには庇を深くする必要があったであろう。」と述べ、日本人の美意識について掘り下げています。

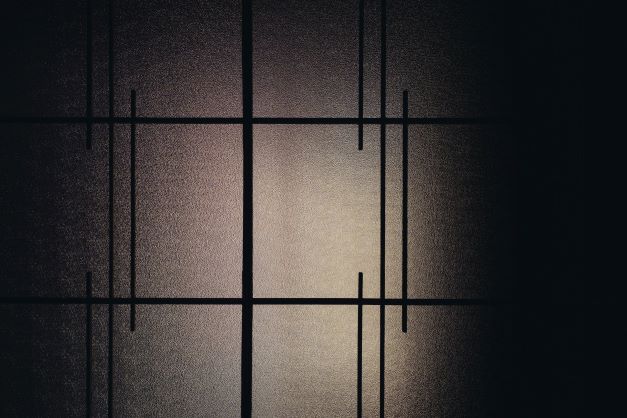

美と云うものは常に生活の実際から発達するもので、暗い部屋に住むことを餘儀なくされたわれわれの先祖は、いつしか陰翳のうちに美を発見し、やがては美の目的に添うように陰翳を利用するに至った。事実、日本座敷の美は全く陰翳の濃淡に依って生れているので、それ以外に何もない。

西洋人が日本座敷を見てその簡素なのに驚き、ただ灰色の壁があるばかりで何の装飾もないと云う風に感じるのは、彼等としてはいかさま尤もであるけれども、それは陰翳の謎を解しないからである。

(中略)

もし日本座敷を一つの墨絵に喩えるなら、障子は墨色の最も淡い部分であり、床の間は最も濃い部分である。私は、数寄を凝らした日本座敷の床の間を見る毎に、いかに日本人が陰翳の秘密を理解し、光りと蔭との使い分けに巧妙であるかに感嘆する。

そして谷崎は、暗がりの中にある金襖や金屏風を見て「私は黄金と云うものがあれほど沈痛な美しさを見せる時はないと思う。」と述べ、金蒔絵を施したり、織物に金銀の糸がふんだんに使われていたりするのは、同じ理由に基づくと語っています。

芸能について

谷崎は「およそ日本人の皮膚に能衣裳ほど映りのいいものはないと思う。」と言い、その理由は「舞台を昔ながらの暗さに任してあるのは、必然の約束に従っている訳であって、建物なども古ければ古い程いい。」と述べています。

能に附き纏うそう云う暗さと、そこから生ずる美しさとは、今日でこそ舞台の上でしか見られない特殊な陰翳の世界であるが、昔はあれがさほど実生活とかけ離れたものではなかったであろう。

何となれば、能舞台における暗さは即ち当時の住宅建築の暗さであり、また能衣裳の柄や色合は、多少実際より花やかであったとしても、大体において当時の貴族や大名の着ていたものと同じであったろうから。

そして谷崎の想像は歌舞伎や人形浄瑠璃へと及び、歌舞伎については男性的なトゲトゲしい線、人形浄瑠璃においては人形に特有な固い線を「昔は暗さがそれを適当に蔽い隠してくれたのではないか。」と結論づけ、日本人女性の美へと展開させます。

日本人女性について

美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える。夜光の珠も暗中に置けば光彩を放つが、白日の下に曝せば宝石の魅力を失う如く、陰翳の作用を離れて美はないと思う。

つまりわれわれの祖先は、女と云うものを蒔絵や螺鈿の器と同じく、闇とは切っても切れないものとして、出来るだけ全体を蔭へ沈めてしまうようにし、長い袂や長い裳裾で手足を隈の中に包み、或る一箇所、首だけを際立たせるようにしたのである。

そして谷崎は「こういう風に暗がりの中に美を求める傾向が、東洋人にのみ強いのは何故だろうか。」という点について自問自答しています。

東洋人は己れの置かれた境遇の中に満足を求め、現状に甘んじようとする風があるので、暗いと云うことに不平を感ぜず、それは仕方のないものとあきらめてしまい、光線が乏しいなら乏しいなりに、却ってその闇に沈潜し、その中に自らなる美を発見する。

然るに進取的な西洋人は、常により良き状態を願って已まない。蝋燭からランプに、ランプから瓦斯燈に、瓦斯燈から電燈にと、絶えず明るさを求めて行き、僅かな蔭をも払い除けようと苦心をする。

最期に谷崎は、何故このような随筆を書いたのか次のように述べています。

尤も私がこう云うことを書いた趣意は、何等かの方面、たとえば文学藝術等にその損を補う道が残されていはしまいかと思うからである。私は、われわれが既に失いつつある陰翳の世界を、せめて文学の領域へでも呼び返してみたい。

文学という殿堂の檐を深くし、壁を暗くし、見え過ぎるものを闇に押し込め、無用の室内装飾を剥ぎ取ってみたい。それも軒並みとは云わない、一軒ぐらいそう云う家があってもよかろう。まあどう云う工合になるか、試しに電燈を消してみることだ。

青空文庫 『陰翳礼讃』 谷崎潤一郎

https://www.aozora.gr.jp/cards/001383/files/56642_59575.html

あとがき【『陰翳礼讃』の感想を交えて】

要約の追記といった形になりますが、『陰翳礼讃』の中で谷崎は、「どうも近頃のわれわれは電燈に麻痺して、照明の過剰から起る不便と云うことに対しては案外無感覚になっているらしい。」と、語っています。

とは言うものの、昭和8(1933)年当時ですから、現代に比べたら電力の消費量も格段に少なかったと思われますが、陰翳の中の暮らしを知っている谷崎からすれば、疑問に思うのは当然のことでしょう。

では、「照明の過剰から起る不便」とは何なのでしょうか。それは “ 陰翳の文化 ” から引き離される不便を指しているのだと思います。確かに現在のように夜も昼と変わらぬ明るさでは花鳥風月と結び付けることも困難です。

また、生まれたときから明るい暮らしに慣れ親しんでいるわたしたちが突然 “ 陰翳の文化 ” と言われても理解に苦しむだけです。けれども、昨今の社会情勢、特に電力供給の逼迫具合を考えたとき、個人的にはそれも有りなのかなと考えたりもします。

つまりは個人的な計画停電を実施し “ 陰翳の文化 ” を理解しようと思っているのです。わたしの場合は経済面も考慮してのことですが・・・。

ともかくとして、一人でも多くの日本人が “ 陰翳の文化 ” を理解するようになったとき、電力供給、そしてエネルギーの問題も少しは解消できるものと、わたしは思っています。

ーーーですから今夜もまた、試しに電燈を消してみることでしょう。

コメント