はじめに【心配性が心配症に!】

「わたしは根っからの心配性です」。と、いう人がいます。

日夜、取り越し苦労に明け暮れ、まるで取り越し苦労が仕事のようになっている人のことです。

打ち明けますが、以前のわたしもそうでした。

仕事のことや、対人関係のこと、そして家庭の心配ごとまで、どうしようかと、あれこれ考えて、気付いたら朝になっていることさえありました。

もはや心配性ではなく “ 心配症 ” といった状態です。

希望にみちた心で先のことを思うというのなら生きる活力になるのですが、先のことを心配するということは、気持ちを萎えさせ、心を暗くします。まさに百害あって一利なしの状態です。

そんな過去を持つわたしですから、当時は色んな書物に救いを求めていました。そのなかでも参考というか、心の糧になった言葉が、勝海舟の『氷川清話』にありましたので、紹介させて頂きます。

勝海舟に学ぶ『心配性』と決別する方法!【『氷川清話』より】

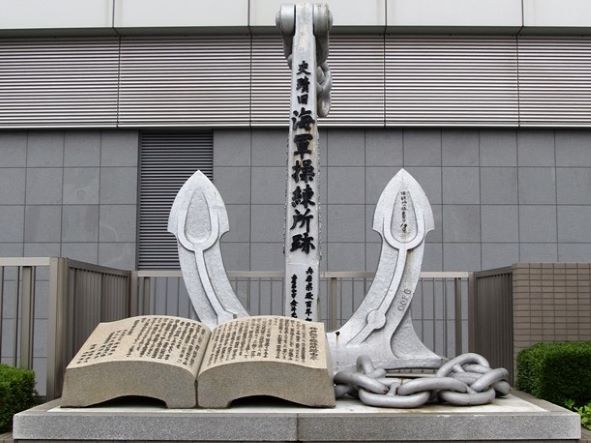

勝海舟生誕の地

勝海舟とは?

勝海舟(通称:鱗太郎。諱は義邦)は、江戸時代末期(幕末)から明治時代初期の武士(幕臣)、及び政治家です。長崎海軍伝習所にて学び、蘭学、西洋兵学を修得し、万延元年(1860)には咸臨丸の艦長として渡米します。

文久2年(1862)に軍艦奉行並となり、元治元年(1864)、軍艦奉行に就任します。神戸に海軍操練所を開き、幕臣のほか坂本竜馬ら諸藩の学生、志士を教育しますが、のちに政局に敗れ軍艦奉行を罷免されます。さらには操練所も閉鎖へと追い込まれます。

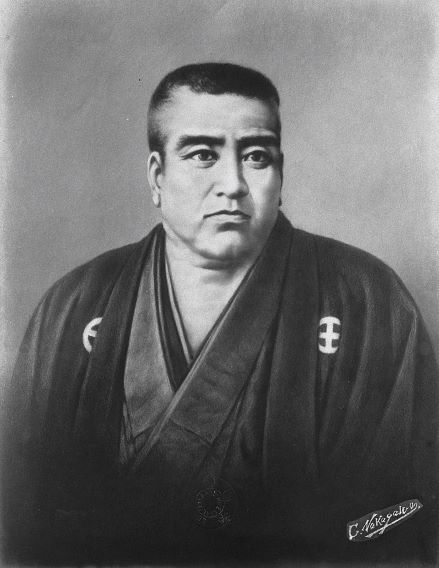

戊辰戦争では西郷隆盛を説得し、江戸城の無血開城に成功したことが大きな功績として現代の世に伝えられています。その後、新政府で、海軍大輔、参議兼海軍卿、元老院議官等を歴任します。

晩年の勝は、ほとんどの時期を赤坂氷川の地で過ごし、主に執筆活動をしていましたが、明治32年(1899)、脳溢血により意識不明となり、息を引き取ります。海舟の最期の言葉は「コレデオシマイ」。享年77歳。

勝海舟

『氷川清話』とは?

晩年の海舟が赤坂氷川の自邸で、幕末維新の思い出や人物評を問われるままに語った、談話録となっています。

勝海舟の語った心配性について(『氷川清話』から引用)

- 人は何ごとによらず、胸のなかから忘れきるということができないで、始終それが気にかかるというようでは、そうそうたまったものではない。いわゆる坐忘といって、何ごともすべて忘れてしまって、胸中濶然として一物をとどめざる境界にいたって、はじめて万事万境に応じて、縦横自在の判断ができるのだ。

- 胸に始終気がかりなものがあって、あれの、これのと心配ばかりしていては、自然と気がなえ、神が疲れて、電光石火におこりきたる事物の応接はとてもできない。

- 全体、ことのおこらないまえから、ああしようの、こうしようのと心配するほど、ばかげた話はない。時と場合に応じて、それぞれの思慮分別はできるものだ。自分の身のうえについて考えてみるがよい。始め立てた方針どおりに、きちんとゆくことができるか。とてもできはしまい。

人間は、明日のことさえわからないというではないか。まして一〇年も五〇年も先のことを、画一の方針でやってやろうというのは、そもそもまちがいの骨頂だ。それであるから、人間に必要なのは平生の工夫で、精神の修養ということが何より大切だ。

- なんでも大胆に、無用意にうちかからなければいけない。どうしようか、こうしようかと思案してかかる日には、もういけない。むずかしかろうが、やさしかろうが、そんなことは考えずに、いわゆる無我という心境に入って、無用意でうちかかってゆくのだ。

- 人には余裕というものがなくては、とても大事はできないよ。いまの人たちに、この余裕をもっているものがどこにあるか。人にはずいぶんたくさんあるようにみえる世のなかだけれども、おれの眼にはとんと見えないよ。皆無だよ。それを思うと西郷(隆盛)がしのばれるのさ。かれは常にいっていたよ。「人間一人前の仕事というものは高が知れている」といっていたよ。どうだ。余裕というものはここだよ。

西郷の親戚を参考にエドアルド・キヨッソーネが想像で描写

- 君らには見えないか。大きな体をして、小さいことに心配し、あげくのはてに煩悶しているものが、世のなかにずいぶん多いではないか。だめだよ。かれらにはとても天下の大事はできない。つまり、物ごとをあまり大きく見るからいけないのだ。物ごとを自分の思慮のうちにたたみこむことができないから、あのとおり心配したはてが煩悶となって、寿命を何年もちぢめてしまうのだ。自分が物ごとをのみこまなければならないのに、かえって物ごとの方からのまれてしまうからしかたがない。これもやはり、余裕がないからのことだ。

あとがき【心配性な自分を笑い飛ばそう!】

「おれは大奸物で大逆人だ」。―――これは自分の半生を振り返って、いい放った勝海舟の言葉です。

旧幕臣でありながら明治新政府に仕えたり、また普段から歯に衣着せぬ言動が多かったことから晩年は「氷川の大法螺吹き」と言われるなど、勝には敵が多かったようです。

そんな勝だからこそ無我の境地を手に入れられたのかもしれませんが、ひとつの国を滅亡させるもさせないも自分次第といった局面に比べたら、「たとえ明日、仕事で失敗しようと、笑い飛ばそう!」そのように、考えられるようになりました。

「世に出るも出ないも自分がすること、それを誉めるも貶すも他人がすること、自分のあずかり知らぬことです」。

この言葉も勝のものですが、心配性という性質もまた、他人の眼を気にするから起こる性質なのだと思います。未来も何もかもが、自分のあずかり知らぬことなのです。

コメント