はじめに【悪ふざけという行動の怖さ!】

ときに悪ふざけが発端で、大きな代償を払うといったケースがあります。

「バイトテロ」と呼ばれる一連の事件もそのひとつです。当事者は個人情報もあばかれ、就職にも影響を及ぼします。それだけではなく、高額の損害賠償を請求されることもあります。

ネットの誹謗中傷問題も然りです。2021年の2月には、プロバイダ責任制限法の改正が閣議決定されました。これによりネットに誹謗中傷を書き込んだ犯人は、簡単に突き止められるようになりました。

軽い気持ちでネットに書き込んだ内容が、誹謗中傷に当たるとして訴えられるかもしれません。法的な手段ならまだいいほうで、当事者同士で争って、傷害沙汰に発展することも。

単にふざけるだけなら愛嬌で済みますが、悪ふざけになるとちょっと・・・。

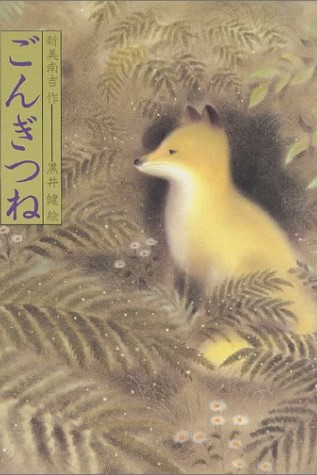

新美南吉『ごんぎつね』あらすじ【悪戯心が払った大きな代償!】

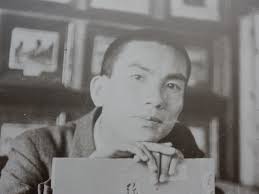

新美南吉(にいみなんきち)とは?

新美南吉(本名・新美正八)は、日本の児童文学作家です。(1913~1943)

大正2(1913)年7月30日、愛知県知多郡半田町(現・半田市)に畳屋の次男として生まれます。幼い頃に母を亡くし、養子に出されるなど寂しい子供時代を送ります。

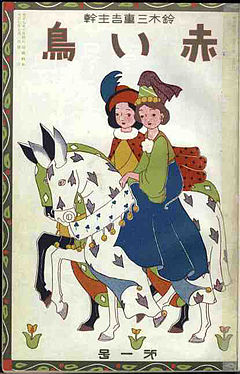

中学時代から童話を書き始め、特に北原白秋には強い影響を受けて、童話・童謡同人誌の『赤い鳥』や『チチノキ』などに投稿します。その後、東京外国語学校に進学しますが、在学中に病(結核)を患います。

20代後半の5年間は安城高等女学校(現・県立安城高等学校)で教師をしながら創作活動を続けていましたが、体調が悪化してしまい、安城女学校を退職します。退職後はほとんど寝たきり状態になり、昭和18(1943)年3月22日、29歳という短い生涯を終えます。

『ごんぎつね』『おじいさんのランプ』『手袋を買いに』を始めとして、多くの童話・小説・詩などの作品を残しています。地方で教師を務め、若くして亡くなった童話作家という共通点から宮沢賢治との比較で語られることも多く、「北の賢治、南の南吉」と、呼ばれています。

新見南吉

新美南吉『花をうめる』あらすじ【美しい記憶を呼び覚まそう!】

新美南吉『牛をつないだ椿の木』あらすじ【何のために働くのか?】

新美南吉『手袋を買いに』あらすじと解説【自分で見て判断する!】

新美南吉『おじいさんのランプ』あらすじ【時代の変化と決断!】

新美南吉『花のき村と盗人たち』あらすじ【美しい心は人を救う!】

新美南吉『飴だま』『二ひきの蛙』あらすじ【仲直りの方法!】

童話『ごんぎつね(ごん狐)』について

童話『ごん狐』は、昭和6(1931)年、新美南吉が17歳のときに執筆し『赤い鳥』昭和7(1932)年1月号に掲載されました。作者の死の直後、1943年9月30日に刊行された童話集『花のき村と盗人たち』に収録されました。

南吉が半田第二尋常小学校の代用教員をしているとき、子どもたちに語って聞かせたおはなしであり、『赤い鳥』の主宰者である鈴木三重吉によって原稿に手を入れられたといわれています。

物語は、南吉の出身地である愛知県知多郡半田町(現在の愛知県半田市)岩滑地区の矢勝川や、隣の阿久比町にある権現山を舞台に書かれたといわれていて、筆者が村の老人から聞いた話という体裁をとっています。

『ごんぎつね』あらすじ(ネタバレ注意!)

物語は村の茂平からの伝聞という形式になっています。

それは江戸時代、中山というところにお殿様がいたころの物語です。

とある山の中に「ごん狐」という一人ぼっちの子狐がいました。「ごん」は辺りの村に出てきては悪戯ばかりをして、いつも村人達を困らせていました。

ある秋のことです。「ごん」が村の小川まで出て来ると、兵十という村人が川で魚を捕っていました。見ると魚籠の中には、うなぎやら魚が入っています。すると、兵十は何かを探しにか、川上のほうに駆けて行きました。

このとき「ごん」に悪戯心が芽生えます。魚籠の傍へ駆けつけたかと思うと、中の魚を掴み出し、川の中にぽんぽんと投げ込みました。その悪戯に気付いた兵十は「盗っ人狐め!」と怒鳴りましたが、「ごん」は一生懸命に逃げました。

それから十日ほど後のことです。「ごん」が村に行くと、何やら葬列のようなものが墓地へと入って行きました。見ると兵十が位牌を持っています。「ごん」は思いました。(死んだのは兵十のおっ母なんだ)と。

その晩、「ごん」は後悔をします。(きっと兵十のおっ母は、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それなのに、わしが悪戯をしたばかりに、うなぎを食べずに死んでしまったのだろう。あんな悪戯をしなければよかった……)

母を失った兵十に「ごん」は、(おれと同じで一人ぼっちか)と思い、同情します。そこでうなぎを逃がした償いに、鰯売りから鰯を盗み、兵十の家に投げ込みました。「ごん」はとても良いことをしたと思います。

次の日、「ごん」は栗をどっさりと拾って兵十の家に行きました。ところが不思議なことに、兵十の頬にはかすり傷がついています。そこで「ごん」は、鰯売りに泥棒と間違われて兵十が殴られていた事を知ります。

「ごん」は反省をし、そっと入口に栗を置いて帰りました。それから「ごん」は毎日、栗を拾っては兵十の家へと持って行きました。栗ばかりではなく、松茸も何本か持って行きました。

月のいい晩のことです。「ごん」が遊びにでかけると、兵十と加助というお百姓が道を歩きながら話していました。聞くと、兵十は加助に、毎日届けられる栗や松茸のことを教えています。

加助は兵十に「きっと、そりゃあ、神さまのしわざだぞ。」と言いました。兵十もまた加助の言葉に納得している様子です。「ごん」はそれを聞いて、(割に合わないなあ)と思いました。

それでも「ごん」は、翌日も栗を持って、兵十の家へ出かけました。一匹の狐が家の裏口から忍び込むのを見た兵十は、(鰻を盗みやがったごん狐が、また悪戯をしに来やがったな)と思います。

兵十は、物置にかけてある火縄銃を手に取り火薬を詰めると、戸口を出ようとする「ごん」に向けて、ドンと撃ちました。「ごん」は、ばたりと倒れます。兵十が駆け寄ると土間には栗が固めて置いてあります。

「ごん、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。」

そう問いかける兵十に、「ごん」は目を閉じたまま頷きました。兵十の手から火縄銃が落ちます。筒口からはまだ青い煙が細く出ていました。

青空文庫 『ごん狐』 新美南吉

https://www.aozora.gr.jp/cards/000121/files/628_14895.html

あとがき【『ごんぎつね』の個人的解釈と感想を交えて】

冒頭で話したバイトテロや誹謗中傷問題を考えるとき、そこには “ 人間の孤立化 ” といった社会問題が潜んでいることを忘れてはいけません。

悪ふざけをして「目立ちたい」。

誹謗中傷をして誰かの「賛同を得たい」。

これらの感情は、いわゆる承認欲求といえるでしょう。わたしにはそれが「自分はここに存在している!」といった心の悲鳴のように感じます。

SNSの普及により、今や世界中の誰とでも簡単に繋がれるようになりました。幅広い人間関係を持てるようになった一方で、(広く浅く)というような感じで、その関係性は希薄になってきているといわれています。

さて、新見南吉は4歳のとき、実母を亡くしています。そして8歳になると、母親の実家に養子に出されます。このように寂しい少年時代を送った南吉は、一人ぼっちの子狐「ごん」に自分自身を投影していたのかもしれません。

物語の中で「ごん」は、自分の存在を示すかのように悪戯を繰り返してしまいます。そして悪戯をした後、自分の過ちを後悔し、償おうとします。けれども理解してもらえません。ついには不幸な結末で物語を閉じます。

似たようなことは人間社会でもよく起こります。“ 人間の孤立化 ” を防ぐという観点からも「意思や感情などの伝達」についてもう一度、考えてみることが必要でしょう。そのために大人が読み直すべき一冊として、わたしは『ごんぎつね』をお薦めします。

最後に、新見南吉は自身の日記で、このように言っています。

よのつねの喜びかなしみのかなたに、ひとしれぬ美しいもののあるを知っているかなしみ。そのかなしみを生涯うたいつづけた。(昭和17年7月10日)

コメント