はじめに【「妄想」という言葉について】

一人でいるとき無意識のうちに、「妄想」をしてしまうことはないでしょうか。わたしの場合子供の頃から、(今になって考えると現実逃避だったと思いますが……)「夢想」と言うべきか、いや「妄想」を繰り返してきました。

なぜ言い直したかと言うと、「妄想」という言葉を辞書で調べたら、「ほかの人にとってはあり得ないと思えることを確信してしまうこと。」と出てきたからです。

ときにはムービースターやアーティストになったり、またアラブの石油王やアメリカ大統領になったりと、ほかの人から見たら確かに、「お前が?」みたいな感じであり得ないことでしょう。

ともかくとして、「妄想」というものは誰もが経験することです。文豪・森鴎外も同タイトルの随筆を残しているのですから。

森鴎外『妄想』要約と解説【死を怖れず、死にあこがれずに!】

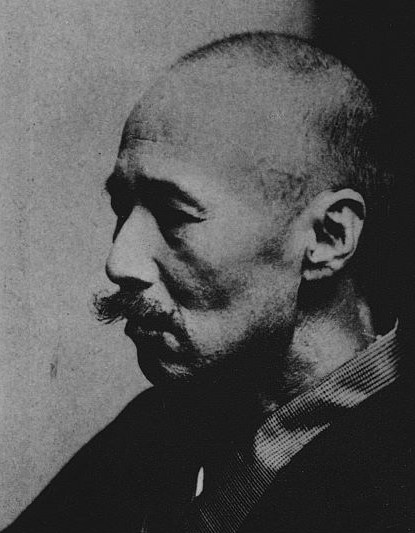

森鴎外(もりおうがい)とは?

明治・大正期の小説家、評論家、軍医です。本名・森林太郎。(1862~1922)

森鴎外は文久2(1862)年、石見国(島根県)津和野藩主の典医、森静男の長男として生まれます。明治14(1881)年、東京大学医学部を卒業後、陸軍軍医となります。

4年間のドイツへ留学を経て、帰国後には、留学中に交際していたドイツ女性との悲恋を基に処女小説『舞姫』を執筆します。以後は軍医といった職業のかたわら、多数の小説・随想を発表していくこととなります。

軍医の職を退いた森鴎外は、大正7(1918)年、帝国美術院(現・日本芸術院)の初代院長に就任します。その後も執筆活動を続けていましたが、大正11(1922)年7月9日、腎萎縮、肺結核のために死去します。(没年齢・満60歳)

近代日本文学を代表する作家の一人で、『舞姫』の他にも、『高瀬舟』『青年』『雁』『阿部一族』『山椒大夫』『ヰタ・セクスアリス』といった数多くの名作を残しています。

随想『妄想』(もうそう)について

『妄想』は、明治44(1911)年3~4月、『三田文学』に発表されます。その後大正2(1913)年、籾山書店から刊行された『分身』に収録されました。物語に登場する翁は鴎外自身がモデルとなっていて、その内容は鴎外の人生観に深く関わっています。

※翁(おきな) としとった男。老人の敬称。また、けんそんした自称。

『妄想』【要約!】

「目前には広々と海が横たわっている。」という一文で随想は始まります。その海を眺めているのは白髪の主人(森鴎外)です。主人の翁は、松林の中に別荘の真似事のような小家を建てて、六畳の居間に座って海を眺めています。

翁は、水平線に日がずんずん昇っていくのを見て、「時間ということを考える。生ということを考える。死ということを考える。」と語り、考えるに従い、自分の「思想的な、或いは哲学的な」人生観を回顧していきます。

二十代の頃は、「処女のような官能を以って(中略)挫折したことのない力を蓄えていた。」と翁は語り、けれども、「生れてから今日まで、自分は何をしているか。始終何物かに策うたれ駆られているように学問ということに齷齪している。」と振り返っています。

そして、「自分のしている事は、役者が舞台へ出て或る役を勤めているに過ぎないように感じられる。」と語り、「此役が即ち生だとは考えらない。背後にある或る物が真の生ではあるまいかと思われる。」と、述懐しています。

※述懐(じゅっかい) 考えている事や思い出を述べること。その述べた内容。

続いて翁は、“ 自我 ” について、どの外国の小説読んでも、「自我が無くなるということは最も大いなる最も深い苦痛。」と書いていると語り、ところが自分には、「自我が無くなる為めの苦痛は無い。」と断言しています。

そして、「西洋人は死を恐れないのは野蛮人の性質だと云っている。」と語り、「小さい時二親が、侍の家に生れたのだから、切腹ということが出来なくてはならないと度々諭したことを思い出す。」と回想しています。

さらに自分は、「野蛮人なのかも知れない」とその言を肯定しながらも、「併しその西洋人の見解が尤もだと承服することは出来ない。」と語り、とは言え “ 自我 ” のことを、「考えても見ずに、知らずに、それを無くしてしまうのが口惜しい。残念である。」と述べています。

あるとき翁は、仏教やキリスト教の思想を心に浮かべて「生と死」について考えて見ますが、慰謝をも与えなかったと語り、また「自然科学の事実」を推理して見ても徒労に終わったと述べ、さらに様々な哲学書を読んで見たが、頭を振るだけだったと語っています。

※慰謝(いしゃ) なぐさめていたわること。同情して、またはすまないと思って、なぐさめること。

留学中は、「故郷は恋しい。美しい、懐かしい夢の国として故郷は恋しい。」と思っていたと語りながらも、学術研究において先進の地を去るのは残惜しかったと述べています。そして翁は、敢えて「まだ」と付け加えています。

「まだ」とは、日本人を、「無能な種族だとも思わないから」と語り、「日本で結んだ学術の果実を欧羅巴へ輸出する時もいつかは来るだろう。」と当時から思っていたと述べています。続いて翁は、三年の留学から帰って来た頃のことを回想しています。

「自分は失望を以て故郷の人に迎えられた。」と語る翁は、「これまでの洋行帰りは、希望に輝く顔をして、行李の中から道具を出して、何か新しい手品を取り立てて御覧に入れることになっていた。自分は丁度その反対の事をしたのである。」と振り返っています。

※行李(こうり) 竹や柳で編んだ箱形の物入れ。

具体的には、東京の “ 都会改造 ” の議論で、西洋風の街並みにしたいという意見に対し、「都会というものは、狭い地面に多く人が住むだけ人死が多い、(中略)今まで横に並んでいた家を、竪に積み畳ねるよりは、上水や下水でも改良するが好かろう。」と言ったと語っています。

次に “ 食物改良 ” の議論では、米を食うことを廃めて、沢山牛肉を食わせたいといった意見に対し、「米も魚もひどく消化の好いものだから、日本人の食物は昔のままが好かろう、尤も牧畜を盛んにして、牛肉も食べるようにするのは勝手だ。」と述べたと語っています。

さらには、“ 仮名遺改良 ” の議論でも反対したと言い、「あらゆる方面に向って、自分は本の杢阿弥説を唱えた。」と語り、結果として「洋行帰りの保守主義者」の「元祖は自分であったかも知れない。」と述べ、そこで学んできた「自然科学」については、「さらば」になったと語っています。

※元の木阿弥(もとのもくあみ) 一時よくなったものが再びもとのつまらない状態に帰ること。(苦労や努力にもかかわらず)もとの状態にもどってしまうこと。

翁は、「日の要求を義務として、それを果たして行く。」というような境地に、「身を置くことが出来ないだろう。」と語り、「足ることを知るということが、自分には出来ない。」と述べています。

そして「死」について、「自分は此儘人生の下り坂を下って行く。そしてその下り果てた所が死だということを知って居る。」と語り、続けて、「併しその死はこわくはない。人の説に、老年になるに従って増長するという “ 死の恐怖 ” が、自分には無い。」と語っています。

さらに、「若い時には、この死という目的地に達するまでに、自分の眼前に横わっている謎を解きたいと、痛切に感じたことがある。」と語り、けれどもその思いは、「次第に薄らいだ。」と述べています。

マイレンデルの『救済の哲学』を読んで見たという主人は、「自分には死の恐怖が無いと同時にマインレンデルの “ 死の憧憬 ” も無い。死を怖れもせず、死にあこがれもせずに、自分は人生の下り坂を下って行く。」と語っています。

※憧憬(しょうけい) あこがれること。

翁は、昔から現在まで、「本を随分読んだ。」と語り、「敬意を表すべき人が大勢あった。」としながらも、「その跡について行こうとは思わなかった。」と述べています。ニーチェの『永遠なる再来』も慰謝にはならず、パウルゼンには同調できなかったと語っています。

そして、「科学の破産を説いてから多の歳月を閲しても、科学はなかなか破産しない。凡ての人為のものの無常の中で、最も大きい未来を有しているものの一つは、矢張科学であらう。」と述べています。

※閲(けみ)する しらべる。検査する。時・年月がたつ。

メチニコフのような楽天哲学のように、科学を信じて、「人間の命をずっと延べることも、或は出来ないには限らないと思う。」と語り、「生涯の残余を、見果てぬ夢の心持で、死を怖れず、死にあこがれずに、主人の翁は送っている。」と述べています。

―以下原文通り―

その翁の過去の記憶が、稀に長い鎖のように、刹那の間に何十年かの跡を見渡させることがある。そう云う時は翁の炯々たる目が大きくみはられて、遠い遠い海と空とに注がれている。

これはそんな時ふと書き棄てた反古である。

※刹那(せつな) きわめて短い時間。瞬間。

※炯々(けいけい) 目が鋭く光るさま。物がきらきら光りかがやくさま。

※反古(ほご) ものを書き損じたりして、不用になった紙。転じて、役にたたない物事。むだ。ほぐ。ほうご。

青空文庫 『妄想』 森鴎外

https://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/683_23194.html

『妄想』【解説と個人的な解釈】

『妄想』は、作者・森鴎外が主人公の翁を通して、「生と死」の問題を探った作品と言えます。その回答を得るために翁は、仏教やキリスト教の思想、自然科学、そしてあらゆる哲学書に求めますが、どれも徒労に終わります。

ただ、「未来を有しているものは科学であろう。」とわずかながら希望も口にします。その理由として、「科学が人間の命を延ばす」といったメチニコフの主張を例に上げますが、結局はそれも「生と死」の問いの答えにはなりませんでした。

そして自分なりに導き出した境地は、「死を怖れず、死にあこがれずに」です。つまり、例え謎が解けなくても、自然の摂理、そして現実を受け入れて、ただ「人生の下り坂を下って行く」しかないと言うのです。

多くの西洋の書物を読んだ森鴎外ですが、帰するところは日本古来の自然崇拝に近い世界観、そして人生観だったのではないでしょうか。

あとがき【『妄想』の感想を交えて】

人類において「生と死」は永遠のテーマでしょう。この問題は地位や名誉、または金を手に入れた人間、または、わたしのような平凡な人間でも平等に悩ませ続ける問題です。森鴎外という知識人でさえ、それは同じだったようです。

『妄想』が書かれてから十一年後の大正11(1922)年7月9日、森鴎外は死去しますが、遺言書には次のように書かれています。

「余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」

「森林太郎墓ノ外一字モホル可ラス」

つまり、あらゆる肩書を外した “ 一人の人間として死にたい ” といった願いが、遺言には込められています。そんな鴎外の死生観と『妄想』は一致します。作品を読んで思うことは、「生と死」についてあれこれ考えても仕方がないということです。

人間にかかわらず、地球上の生命体は全て自然に還るのですから。

森鴎外【他の作品】

森鴎外『高瀬舟』あらすじと解説【現代の介護問題を考える!】

森鴎外『じいさんばあさん』あらすじと解説【固い老夫婦の絆!】

森鴎外『寒山拾得』あらすじと解説【「盲目の尊敬」の危うさ!】

森鴎外『最後の一句』あらすじと解説【痛快なる役人への一言!】

森鴎外『山椒大夫』あらすじと解説【安寿はなぜ自分を犠牲に?】

森鴎外『舞姫』あらすじと解説【立身出世と恋愛どっちを選ぶ?】

森鴎外『阿部一族』あらすじと解説【情けは情け、義は義!!】

森鴎外『佐橋甚五郎』あらすじと解説【家康と甚五郎との確執!】

森鴎外『二人の友』あらすじと解説【花開かぬまま散る才能!】

森鴎外『花子』あらすじと解説【若き才能への哀悼そして追慕!】

コメント