はじめに【介護問題の悲しい現実】

「近年、介護疲れを背景とした、殺人事件、心中事件が増えています。」といった、報道を良く目(耳)にします。わたしだけでしょうか。この問題をひとくちに「介護疲れ」と報じていることに違和感を覚えてしまうのは。

確かに介護疲れも理由のひとつでしょう。

けれども、“ 介護生活における経済的な困窮 ” が最大の要因ではないかと、わたしは(多くの専門家達も)考えています。

経済的な余裕さえあれば、問題の大部分は解決できるでしょう。

現在の介護事情とは、まさに “ 地獄の沙汰も金次第 ” なのです。

そんなことを考えながら、森鴎外の『高瀬舟』を再び手に取って見ることにしました。

森鴎外『高瀬舟』あらすじと解説【現代の介護問題を考える!】

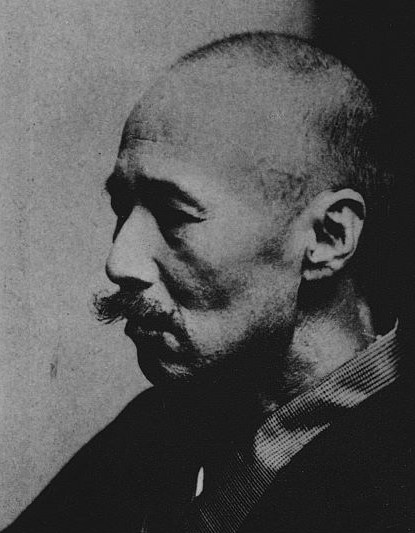

森鴎外(もりおうがい)とは?

明治・大正期の小説家、評論家、軍医です。本名・森林太郎。(1862~1922)

森鴎外は文久2(1862)年、石見国(島根県)津和野藩主の典医、森静男の長男として生まれます。明治14(1881)年、東京大学医学部を卒業後、陸軍軍医となります。

4年間のドイツへ留学を経て、帰国後には、留学中に交際していたドイツ女性との悲恋を基に処女小説『舞姫』を執筆します。以後は軍医といった職業のかたわら、多数の小説・随想を発表していくこととなります。

軍医の職を退いた森鴎外は、大正7(1918)年、帝国美術院(現・日本芸術院)の初代院長に就任します。その後も執筆活動を続けていましたが、大正11(1922)年7月9日、腎萎縮、肺結核のために死去します。(没年齢・満60歳)

近代日本文学を代表する作家の一人で、『舞姫』の他にも、『高瀬舟』『青年』『雁』『阿部一族』『山椒大夫』『ヰタ・セクスアリス』といった数多くの名作を残しています。

森鷗外

小説『高瀬舟』(たかせぶね)について

小説『高瀬舟』は、大正5(1916)年1月、『中央公論』に発表された森鷗外の短編小説です。ちなみに江戸時代の随筆集『翁草』の中の「流人の話」を元にして書かれています。

『高瀬舟』あらすじ(ネタバレ注意!)

.jpg)

高瀬舟とは京都の高瀬川を上下する小舟です。江戸時代、京都の物資運搬は高瀬舟が担っていました。その他、高瀬舟は遠島の刑に処せられた罪人を、大阪へ、人目のない夜に護送するのにも使われていました。

物語の舞台はそんな高瀬舟の船上です。

弟殺しの罪状を持つ喜助という男。護送を命じられて一緒に舟に乗り込んだ、京都町奉行所の同心、羽田庄兵衛。この二人が登場人物です。

羽田庄兵衛は、喜助という男の神妙で大人しく、しかも庄兵衛を敬うその態度に、当初から物珍しさを感じていました。罪人にありがちな、心にもない見せかけだけの従順さや、媚びている様子を喜助からは窺えなかったからです。それだけでなく、船上での喜助は、咎人とは思えぬ晴れやかさすら見受けられます。

※咎人(とがにん) 罪を犯した人。罪人。

数多くの罪人を送り出した経験を持つ庄兵衛でも、かつて見た事も無いこの咎人の表情に、庄兵衛の胸中には測りかねる不思議が繰り返し湧き上がってきます。堪らず、庄兵衛は喜助に問いかけます。

「喜助。お前何を思っているのか。」

喜助はにっこり微笑んで答えます。

「お上のお慈悲で命が助かり、島送りになります。わたくしはこれまで生きてきて、落ち着ける場所はありませんでした。お上は島にいろと仰ってくださいます。落ち着ける場所ができますのが、何よりも有難い事でございます。」

「わたくしは今日まで骨を惜しまずに働きました。でもそのお金は、いつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませんでした。それが牢に入ってからは、仕事をせずに食べさせて頂きます。そのうえ島へ行くのにつきまして、二百文のお金を頂きました。本当に有難いことでございます。」

庄兵衛は自らの生活と、喜助の身の上を比べて、思いを馳せます。そして、咎人でもある喜助の無欲さ、足ることを知っていることに心を撃たれてしまいます。庄兵衛は漠然と、人の一生という事を思ってみました。人の欲というものには限りがない筈なのです。ところが喜助は違いました。

庄兵衛は思わず「喜助さん」と、敬称づけで呼び掛けて、「いろいろの事を聞くようだが、お前が今度島へやられるのは、人をあやめたからだという事だ。おれについでにそのわけを話して聞せてくれぬか。」と、問いかけます。

喜助はひどく恐れ入った様子で事の顛末を話し始めます。

※顛末(てんまつ) (顛から末までの意) 始めから終わりまでのいきさつ。 全部の事情。

「わたくしは小さい時に二親を亡くして、弟と二人だけがあとに残されました。わたくしは弟といっしょに、西陣の織場で働いていましたが、そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。」

「ある日いつものように帰って見ますと、弟はふとんの上に突っ伏していまして、周囲は血だらけなのでございます。弟は剃刀で自分の喉笛を切ったものの死にきれず、そのまま剃刀を深くえぐるように突っ込んだものと見えます。」

「そしてわたくしに、『どうせ治りそうもない病気だから早く死んで兄貴に楽をさせたかった』と言い、剃刀を『抜いてくれたら死ねるだろう、どうか手を借してくれ』と言うのでございます。」

「わたくしが『お医者を呼んで来るから』と申しても『苦しい、早く抜いてくれ』と、頼むのです。わたくしは剃刀の柄をしっかり握って、ずっと引きました。この時、近所のばあさんがはいって来ました。」

「ばあさんはあっと言ったきり、駆け出してしまいました。気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。それから年寄衆に役場へ連れて行かれるまで、わたくしは剃刀をそばに置いて、目を半分あいたまま死んでいる弟の顔を見詰めていたのでございます。」

.jpg)

これがはたして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが庄兵衛の脳裏を掠めます。

庄兵衛はどうしても解けぬ裁きの謎を、上の判断だと割り切ろうとしましたが、それでもどこかに腑に落ちぬものが残っていました。

青空文庫 『高瀬舟』 森鴎外

https://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/45245_22007.html

『高瀬舟縁起』について

森鴎外は『高瀬舟縁起』で二つの主題について語っています。

一つめは「知足」についてです。

私はこれを読んで、その中に二つの大きい問題が含まれていると思った。一つは財産というものの観念である。銭を待ったことのない人の銭を持った喜びは、銭の多少には関せない。人の欲には限りがないから、銭を持ってみると、いくらあればよいという限界は見いだされないのである。二百文を財産として喜んだのがおもしろい。

知足(ち‐そく)

出典:精選版 日本国語大辞典

(「老子‐三三」の「自勝者強、知レ足者富」から) 足ることを知ること。自分の持ち分に満足し安んじて、欲張らないこと。

そして二つ目は「安楽死」です。

今一つは死にかかっていて死なれずに苦しんでいる人を、死なせてやるという事である。人を死なせてやれば、すなわち殺すということになる。どんな場合にも人を殺してはならない。

(中略)

ここに病人があって死に瀕して苦しんでいる。それを救う手段は全くない。そばからその苦しむのを見ている人はどう思うであろうか。たとい教えのある人でも、どうせ死ななくてはならぬものなら、あの苦しみを長くさせておかずに、早く死なせてやりたいという情は必ず起こる。

『高瀬舟』【解説と個人的な解釈】

改めて記すまでもないですが、森林太郎(鴎外)は東京大学で近代西洋医学を学んだ陸軍軍医で、当時医学先進国のドイツに4年間留学しています。そして日露戦争への従軍体験(1904~1905)もあります。この日露戦争において鴎外は「安楽死問題」に遭遇したのではないか?と指摘する研究者もいます。

更に鴎外自身も明治41(1908)年に、百日咳で死に瀕した長女・茉莉の苦痛を見かねてモルヒネで安楽死させようとし、妻の父親に反対されて、中止したというエピソードも残っています。ちなみに同時期、同じ百日咳で次男の不律(赤ん坊)が苦しみながら亡くなったと言われています。

津和野藩(現・島根県)の典医を務める森家の嫡男として生まれた鴎外は、武士社会の中で幼児期を過ごします。ですから西洋人から野蛮と言われた武士特有の責任の取り方、切腹を当然ながら肯定していた筈です。この切腹には介錯といった、苦痛を軽減させる行為が伴います。

つまり鴎外自身、「安楽死」の問題は常に考えていたことであり、喜助の取った、弟を「楽に死なせる」といった情が痛いほど理解していたことと思います。この場合「安楽死」と言うよりも「慈悲殺」と言うほうが適切だと言う研究者が多くいますが、わたし自身もその意見に賛成です。

青空文庫 『高瀬舟縁起』 森鴎外

https://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/46234_22010.html

あとがき【『高瀬舟』の感想を交えて】

先述したように、森鴎外は代々医師の家系に生まれ、本人もドイツへ留学し、帰国後には軍医の仕事に就くのですから、この主題で小説を書くのも頷けます。

物語を介護の現場に落とし込んでみますと、どうしても “ 老老介護 ” の問題を考えずにはいられません。ただでさえ肉体的な負担の大きい介護の現場で、自らの老いとも戦いながら、介護意欲を持続させていくのは困難と言えます。

介護を受けるほうは、喜助の弟と同じように、介護者に “ 楽をさせてあげたい ” と思うのは当然の事でしょう。物語のなかで弟は方法として死を選びました。このとき、もしも周りから何かしらの支援や、この兄弟に心の支えになるような物や人があれば状況は変わっていたでしょう。

冒頭、現在の介護事情は “ 地獄の沙汰も金次第 ” と書きました。実際、悲しいかな、その通りです。けれども、金以外にも支援の方法があるのではないでしょうか。

「介護」における悩みや苦しみは、実際に経験したものにしか分かりません。ご近所さんにそんな家庭がありましたら、とりあえず、声掛けをして見ましょう。例えお節介だと言われようが、悲しい結末を見るよりは増しなのです。そう、わたしは考えます。

森鴎外【他の作品】

森鴎外『じいさんばあさん』あらすじと解説【固い老夫婦の絆!】

森鴎外『寒山拾得』あらすじと解説【「盲目の尊敬」の危うさ!】

森鴎外『最後の一句』あらすじと解説【痛快なる役人への一言!】

森鴎外『山椒大夫』あらすじと解説【安寿はなぜ自分を犠牲に?】

森鴎外『舞姫』あらすじと解説【立身出世と恋愛どっちを選ぶ?】

森鴎外『阿部一族』あらすじと解説【情けは情け、義は義!!】

森鴎外『佐橋甚五郎』あらすじと解説【家康と甚五郎との確執!】

森鴎外『妄想』要約と解説【死を怖れず、死にあこがれずに!】

森鴎外『二人の友』あらすじと解説【花開かぬまま散る才能!】

森鴎外『花子』あらすじと解説【若き才能への哀悼そして追慕!】

コメント