はじめに【衣・食に困り、そして住を失う】

総務省が5月28日に発表した4月の完全失業率が、2.8%となっていました。

また、同日に厚生労働省が発表した4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.09倍ですから、雇用の悪化は明らかです。

わたしの周りでも、職を失った人が増えてきています。

再就職先が直ぐに見つかればいいのですけど、40代、50代にとって昨今の雇用状況は厳しいと言わざるを得ません。

そんな職を失った知人のひとりが「このままだと家を売却するしかない。」と、悲痛な叫びを発していました。わたしに余裕さえあれば、手助けもできるのですが、いかんせん、父親の介護をしている身分なもので、かつかつの生活を強いられています。

そして、明日は我が身ですし・・・。

そんなとき、救いの手を差し伸べてくれる、何らかの救済措置はないのでしょうか。

生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

葛西善蔵『子をつれて』あらすじと解説【困窮者を拒絶する社会!】

葛西善蔵(かさい-ぜんぞう)とは?

葛西善蔵は大正時代の小説家です。(1887~1928)

青森県中津軽郡弘前松森町(現・弘前市)に生まれ、北海道、青森県の各地を転々としたのち上京します。

上京後は哲学館大学(のちの東洋大学)、早稲田大学英文科の聴講生を経て大正元(1912)年に同人雑誌『奇蹟』を創刊し、処女作『哀しき父』を発表します。貧窮と一家離散を重ねるなかで『子をつれて』を書いて、文壇に認められます。

私小説作家として、芸術のためには身の破滅もおそれないという自虐的なまでの姿勢をつらぬいた葛西善蔵でしたが、その生き方のとおり、昭和3(1928)年7月23日、肺病で死去します。(享年・41歳)

おもな作品には他に、『おせい』『血を吐く』『不良児』『蠢く者』『椎の若葉』『湖畔手記』『死児を産む』『酔狂者の独白』などがあります。

葛西善蔵

私小説(わたくししょうせつ)とは?

※〈ししょうせつ〉ともいう。

私小説とは、大正9 (1920) 年ころから使用され始めた文学用語のことで、作者自身を主人公とし、その直接的な生活体験や心境に取材した小説のことをいいます。

代表作家としては、葛西善蔵のほかに、志賀直哉、尾崎一雄、牧野信一、嘉村礒多、上村暁などがあげられます。

志賀直哉『城の崎にて』あらすじと解説【生かされている!】

志賀直哉『小僧の神様』あらすじと解説【埋められない格差の溝!】

志賀直哉『清兵衛と瓢箪』あらすじと解説【型に嵌めたがる社会!】

志賀直哉『焚火』あらすじと解説【子と母の不思議な交感!】

葛西善蔵が生きていた時代について

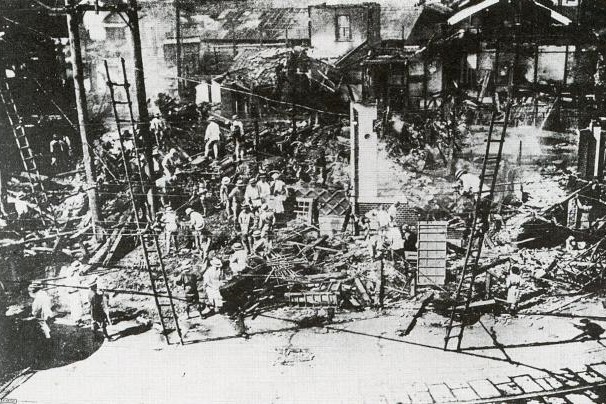

米騒動で全焼した神戸新聞社

『子をつれて』が発表された大正7(1918)年は、いわゆる米騒動が発生した年でした。当時の日本は、第一次世界大戦による好景気の一方で、物価が上昇していました。とくに米価が高騰します。それが原因で都市の勤労者や下層の農民の生活が困るようになります。

そんな中、富山県の漁村(今の魚津市)の女性約200名が、米の安売りを求める運動を起こします。このことを発端に、それが全国にまたたく間に広っていきました。ちなみに、ちょうどスペイン風邪が猛威を振るっていた時期とも重なり、東京では貧困者が約6万3千人を数え、約4千人が死亡したとされています。

『子をつれて』あらすじ(ネタバレ注意!)

彼(主人公の小田)が縁側で晩酌をしていると、そこに “ 家の立ち退き屋 ” が訪ねてきます。彼は家賃を四ヶ月滞納し、八月の十日には退去する約束となっているのでした。

彼は、立ち退き屋に「どうか十五日まで猶予を」と頼みますが、逆に「断じて出来ません!」と、怒鳴られる始末です。結局「十日の晩にはきっと引き払います。」と言い、この場を収めるしかありませんでした。

彼には奥さんと子供三人の家族がいます。その奥さんは次女を連れて遠方の実家へ、お金を都合しに行っています。けれども、「無事に着いた。」という便りをよこしたきりで、その後の消息は分かりません。

彼は友人達にしょっちゅうお金を借りに行っています。ところが、返すあてもないわけですから、友人達との関係性は悪くなるばかりです。ただ一人、Kという友人は何かと面倒をみてくれていました。

Kは彼に「怖いと思うことはないかね?」と訊ねます。しかし、彼にとって恐怖というものはどこか漠然としています。刻々と没落していく現実は分かりますが、一方で楽観視している部分もあります。

そんな面倒見のいいKも、Kの友人達から「小田のあれは貧乏以上の状態だ。憎むべき生活だ。」と、非難をされ、今では彼と距離を置いています。それもその筈です。―――彼は少しのお金を持つと、家族の生活を顧みず、直ぐ飲みに行くのです。

そして、とうとう立ち退きの期日がやって来ます。しかし、奥さんからの知らせはまだ届いていませんでした。立ち退き屋は執拗に押しかけて来て、「今日は十日ですぜ。……御承知でしょうな?」と、念を押します。

彼は、途方に暮れながらも外に出て、家探しをするしかありませんでした。そうして街をさまよっていたとき、ひとりの警官に呼び止められます。その警官は学生時代の古なじみだったのです。

警官の名は横井といいました。彼は内心で(心強い味方ができた)と思いながら、相手の同情を引くように、現在自分の置かれている窮状を教えます。けれどもやはり他人事で、軽く受け流されるだけでした。

彼は、残されていた台所道具の一切を道具屋に売払って、家を出ました。持ち物といえば、彼の書きかけの原稿と執筆用具、そして長男の教科書や学校道具だけです。七つになる長女は手ぶらです。

三人ともひどく空腹でした。

そこで彼らは、電車の停留場近くのバーに入ります。子供たちには寿司を食べさせ、彼は貪るように酒を飲みました。酒のほかには彼を元気づけるものがないのです。

やがて、食べ終えた子供らは外に出て鬼ごっこを始めます。

ひとりで杯を動かしていると、今の自分は(無感興、無感激の状態)なのだと気付きます。

「食わなければならぬという事が、人間から好い感興性を奪い去ると同時に悪い感興性も奪い取ってしまうのだ。感興性を失った芸術家の生活なんて……それは実に悪生活だ!」

感興(かんきょう)

何かを見たり聞いたりして興味がわくこと。また、その興味。「感興の赴くままに筆を走らせる」「感興をそそる」

そして、幼い次女ひとりを連れて帰ったきりで音沙汰の無い、奥さんのことを憎みながらも「彼女だって亭主や子供のために日干しになることはできないのだ……。」と思い返したのでした。

幾度も子供らに催促をされた彼は、ようやく腰を起こして電車に乗ります。そして、Kの下宿へと向かいました。Kが不在なことは知っていましたが、下宿の主人夫婦は顔見知りです。ですから彼は「二、三日置いて貰いたい。」と、頼んだのです。

主人夫婦は最初断りましたが、彼の長女が泣き出したのを見て当惑してしまいます。そして「一晩だけなら。」と承諾したのです。けれども長女は一向に泣き止みません。どうやら、この場所にはいたくないようなのです。

三人はまた、夜の十一時近くになって電車に乗ります。だからといって行く宛などありません。子供らは座るなり、お互いの肩にもたれかかりながら、イビキを描き始めます。客の少ない電車が走り出しました。

彼は考えます。自分の置かれている状況が(そんなにも恐ろしいこと)なのだろうかと。

―以下原文通り―

「……が、子供等までも自分の巻添えにするということは?」

そうだ! それは確かに怖ろしいことに違いない!

が今は唯、彼の頭も身体も、彼の子供と同じように、休息を欲した。

青空文庫 『子をつれて』 葛西善蔵

https://www.aozora.gr.jp/cards/000984/files/47059_30421.html

『子をつれて』【解説!】

『子をつれて』の初出は大正7年3月1日発行の雑誌『早稲田文學』ですが、本文の末尾に制作年月日は大正6年9月と記されています。

この頃の葛西は、同じ小説家仲間である舟木重雄宛の書簡(大正6年8月5日付)で、次のように書き記しています。

金貮拾円だけ何とか御配慮を願はれますまいか。君の方の事も考へると到底斯様なことをお願ひ出来た仕儀ではないのですが、悪しからず御諒恕を祈ります。

実は妻を金策に帰国せしめるほか全く此場合策が無いのです。この十日までにはどうしても引払はねばならぬことに、家主から証文も取られて居ります。日々の食事にも困ります。

この書簡から分かるように、葛西親子と『子をつれて』の小田親子は同じように、厳しい状況に置かれています。ですから、実話といっても、ほぼ間違いはないでしょう。

あとがき【『子をつれて』の感想を交えて】

現在、わたしたちの置かれている社会は、富裕層には優しく、貧困層には冷たい社会といっても良いでしょう。なかには「それは反対だ。税金を多く払っている!」と反論をする人もいるでしょうが、彼らは税金を多く払ったからといって死ぬわけではありません。

けれども、貧困は “ 死 ” に直結するのです。

さて、『子をつれて』の主人公の小田は、生活と芸術の狭間で、もがき苦しんでいます。そして、彼を取り巻く人間たちは、それを自業自得だと思っています。

多くの人間は生活のために夢を諦めます。けれども夢にしがみつくしか生きていけない、不器用な人間もいるのです。小田もそんな人間のひとりです。

例えば、芸術・文化の分野でご飯を食べている人たちに「コロナ過なんだから、夢を諦めて違う仕事をしろ!」なんて、言えるでしょうか。わたしには到底言えません。

ともかくとして、社会という網目から零れ落ちそうな人間を、どうやって救うのか、それはわたし達ひとりひとりの、小さな “ 篤志 ” にかかっています。

コメント